VUCAを勝ち抜く変化対応力の源泉となる「モダン開発」

高速なシステム開発がビジネス環境への即応には不可欠

日本ユニシスは、お客さまにおけるICT活用の未来像を「Technology Foresight」と名付けて2009年から継続的に策定し、提供していくべき技術(ICT)の方向性について展望している。本稿ではその一環として「モダン開発」に関する取り組みを紹介したい。DXが企業成長のカギを握る現代において、システムは「一度開発したら完成」ではない。市場ニーズを素早くキャッチし、継続的な進化を通じて新たな価値を発信し続けることが生き残りに必要となるからだ。その迅速性と柔軟性を確保するために求められるのがアジャイルやDevOpsといった「モダン開発」の手法だ。これまで日本ユニシスは、DX時代に即応するモダン開発を先駆者から積極的に学び、実践してきた。そのキーマンであるアトラクタのFounder 兼 CTOである吉羽龍太郎氏を招き、モダン開発にかける思いを担当者が語った。

社外の知見も取り入れた

モダン開発への取り組み

これまでのソフトウェア開発は、上流工程から下流工程へと決まった流れの中で開発される「ウォーターフォール型」がメインとされてきた。しかし、この開発手法では日々スピード感を増すビジネス環境の変化に対応できない場面も増えつつある。そうした中、近年注目されるのが「アジャイル」や「DevOps」などに代表される新たな開発手法「モダン開発」である。

プラットフォームサービス本部 本部長 齋藤重幸

日本ユニシスも2016年からこうしたモダン開発に本格的に取り組んできた。日本ユニシス プラットフォームサービス本部 本部長の齋藤重幸は「社会が変わっていく中で、日本ユニシスも変わる必要があると考えました」と背景を語る。そこで注目したのがアジャイル開発である。

アジャイル開発への取り組みに当たって、齋藤はアトラクタのFounderでCTOの吉羽龍太郎氏に協力を依頼した。アトラクタは、アジャイルやDevOpsの導入コンサルティングやトレーニングを専門とする企業だ。吉羽氏は多くのイベントやセミナーで講演し、アジャイル開発やソフトウェア品質の関連書籍も数多く手掛けている。

「アジャイル開発分野の有名人というだけでなく、野村総合研究所において証券会社をはじめとした多くのシステム開発に携わっておられました。ご経験が豊富なので当社の課題意識も理解してくれると感じていたのです。実際にお会いして挑戦を続ける吉羽さんの思いに強く共感し、ぜひパートナーとして研修を実施してほしいとお願いしたのです」と齋藤は振り返る。

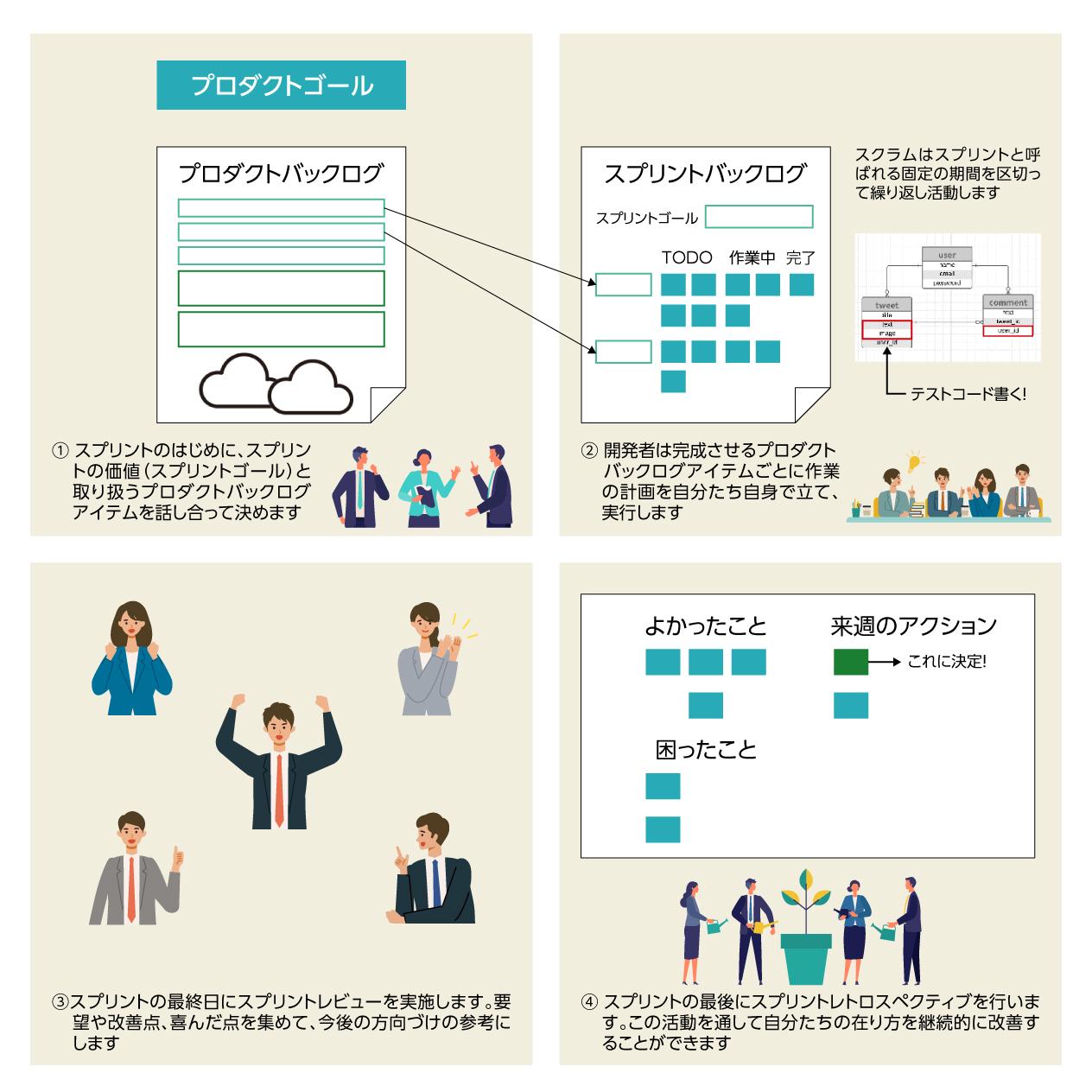

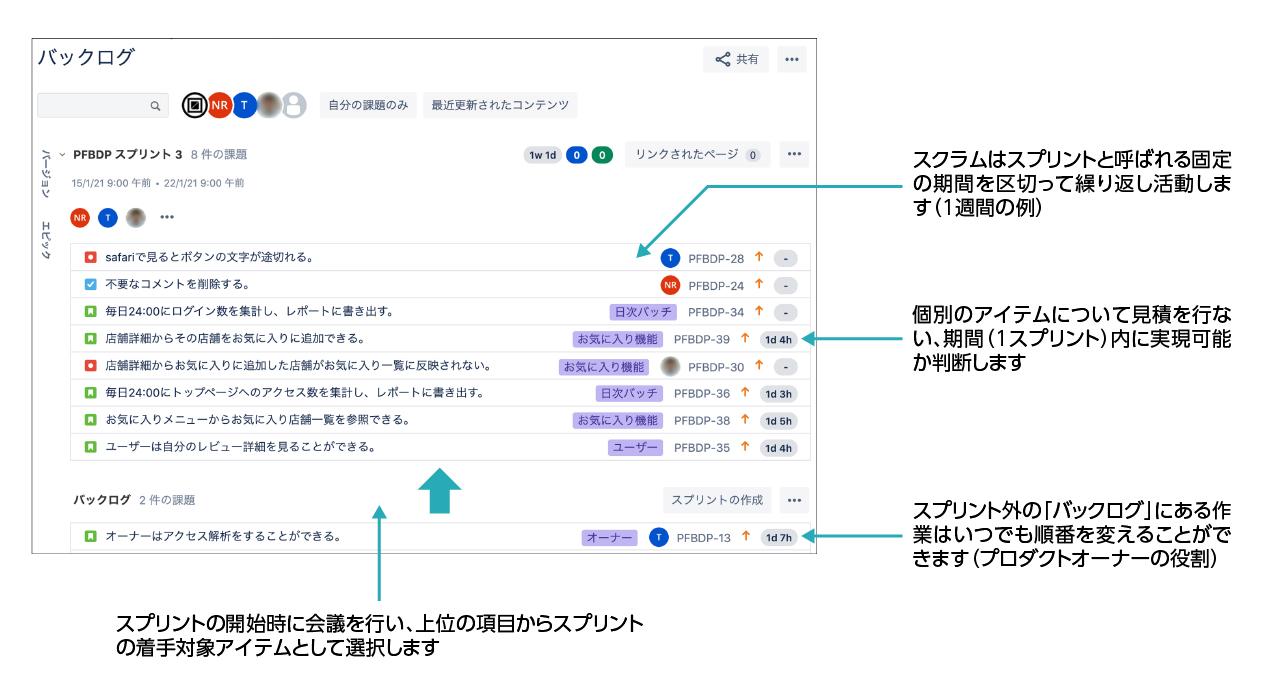

以来、毎年5~6回、チームでの開発に特化した「スクラム」によるアジャイル開発の研修が日本ユニシス内で実施され、すでに1000人弱のエンジニアが受講している。2019年からはアジャイル開発に必要な準備やプロジェクトを進める上で必要な「プロダクトバックログ」をつくる実践的な研修も行っている。

アジャイル開発の方法論「スクラム」のイメージ

「スクラム」の起点となる「プロダクトバックログ」のイメージ

Founder 兼 CTO 吉羽龍太郎氏

吉羽氏は「アジャイル開発では最初から要件や仕様を固定しません。まず『実現したいこと』をリスト化します。それが『プロダクトバックログ』です。すべてを実現するわけではなく、価値が高いものを上位に配置し、仮説検証を繰り返しながら開発を進めていきます」とウォーターフォール型開発との違いを説明する。

サービス技術一部DevOps推進室

室長 桝田秀和

実際に吉羽氏のトレーニングによってアジャイル開発を身につけた日本ユニシス サービス技術一部 DevOps推進室の桝田秀和は「これまでシステムインテグレータとして『先行きを見切ることが重要だ』という文化の中で仕事をしてきたので、短いサイクルで回しながら開発する仮説検証のカルチャーにショックを受けました」と話す。アジャイルやスクラムは、小規模の機能横断的なチームに権限が委譲されていてプロジェクトを自己管理する。一方のウォーターフォールは工程や作業内容ごとに担当者やチームが分かれ、プロジェクトリーダーによって全体が管理される。桝田が衝撃を受けるのは当然だろう。

「一昨年まではオンサイトで、1回40人を定員として1日間の研修をしていました。最初は皆さん戸惑っているのですが、やっていくうちに雰囲気が変わってきて会話も増えてきます。社員の方のポテンシャルがどんどん発揮されてきて、日本ユニシスの方々がどのような問題意識を持っているのか、どのように行動していくのかなどこちらにも毎回発見があるので、いつも楽しみにしています」と吉羽氏は研修の様子を語る。

仮説検証を繰り返し

「正解のない世界」に挑む

アジャイルのようなモダン開発が必要とされる背景には、企業活動におけるITの位置づけの大きな変化がある。従来のソフトウェアは、企業内業務を効率化し、コストを削減することを主な目的としていた。これらは各業務をシステム化することであり、処理する業務内容は定型のものも多くシステム化による効果も予測できた。

「しかし、インターネットの普及に伴い、ITは『ビジネスで成果を上げるための道具』として位置づけられるようになりました。今までなかったことをシステムで実現して、利潤を上げることが大きな目的になったのです。この段階においては、二番煎じのものではなく、『世の中にない新たな価値や体験、サービス』を構築することが求められています」と吉羽氏は変化を指摘する。

時代の変化は、開発スタイルの変化にもつながっている。これまではシステムをつくる前から答えがあったため、要件や範囲を決めることができた。加えて、類似システムが過去に開発されていることも多く、スケジュールや費用なども正確に見積もることができた。費用対効果があらかじめ分かっているため、予算化も容易だったといえる。

吉羽氏は「現代にあっては、そもそも何が正しいのかが分かりません。このため、最初に仕様を決めることも難しい。仮説検証の割合が増えることで、投資スタイルも100%の成功を求めるのではなくなります。」と語る。確かに、投資リスクの抑制には、短いサイクルでの仮説検証の繰り返しが重要な視点となる。事業自体の「賞味期限」も短くなり、異業種からの参入やグローバル競争も激化しつつある中、企業は変化に対応するため新しい事業の柱を生み出さなければならず、新規事業に対する継続的な投資が求められる。システムもそれに対応していかなければならない。こうした状況の中で必要とされるようになったのがモダン開発である。

桝田は「モダン開発では、1~2週間の単位でプロダクトを進化させ、数多くのフィードバックを取り入れることが求められます。そうした循環の中で素早くシステムをリリースし、市場におけるユーザーからの反応に即応していく。その分、競争優位を確立することができます」と語る。

スピードが求められるシステム開発の現場では、迅速に環境を整備できるクラウドを前提として、アジャイルやDevOpsなどの概念を取り入れ、生産性の高いフレームワークを活用しながらスクラムを駆使することになる。これらを総称したのが、モダン開発である。「『早くリリースする』といっても、企業のシステムですから一定品質は必須です。またスクラムでは、チーム内で仮説を検証して議論するサイクルを繰り返し、走りながら学んでいきます。ときには大胆な方向転換を求められることもあります。それらも含めてモダン開発なのです」と桝田はその在り方を説明する。

モダン開発で使われる技術は必ずしも最新技術ではない。「むしろコモディティ化された技術の組み合わせです」と桝田は続ける。技術を使える人的リソースやコスト面からもコモディティ化された技術のほうが望ましい。開発チームごとに選ぶことができる選択肢は多い。一方で悩ましい側面もある。選択肢が多ければ課題解決に向けた技術の組み合わせが無限に広がる。仮説検証という進め方に習熟するのにも、一定の枠組みがあった方が効果は上がりやすい。そこで日本ユニシスではガイドラインを作成して顧客や社内に提供するという標準化も図ってきた。

「モダン開発は『How』です。実現したい価値を迅速に構築して市場からのフィードバックを得ることが大切です。そのための手段がモダン開発。現場が目利きして採用した知財を展開してフィードバックをもらって改善するサイクルを通じてより良い標準化を図っています」と齋藤はこれまでの取り組みを語る。

モダン開発で構築するシステムはこれまでにないものであり、要件は決まっていない。だからこそ市場に出して検証を繰り返す。モダン開発は、顧客課題を解決するツールであり、社会課題を解決するツールでもある。ツール自体の考え方も同じだ。使い続けながら常に改善を図っていくことになる。「事業環境の予測が難しい現代にあって、企業が取り組むべきことは、世の中にない価値を創出することです。そのためのカギは『Time to Market(編注:ある製品を企画してから市場に投下するまでの時間のこと)』に尽きます。モダン開発を用いて迅速に開発してフィードバックを的確に得て、事業の成長性など見極めることです。しかし、こうした取り組みは必ずしも成功するとは限りません。駄目ならすぐに撤退することに価値があるのです」と吉羽氏はこれまでシステムとの考え方の違いを強調する。長いスパンで捉える基幹システムなどとは一線を画すアプローチが求められている。

モダン開発を活用して

顧客の価値を最大化する

モダン開発の実践にはいくつもの壁がある。その1つが企業文化だ。根付いた文化はなかなか変えられない。齋藤は「日本ユニシスでも同じでした。ただ、当社の場合、経営層の強力な後押しがありました。例えば、CDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)が『CDO Lab』を直轄で作って背中を押してくれました。歯車が回りだすと一気に進みます。この成功体験をお客さまにもお伝えしたい」と今後の意気込みを語る。

現場にも壁はある。もちろん、モダン開発の概念や手法を心得ている人材がいるのが大前提だが、プロジェクトを管理する中間管理職などがボトルネックになることもある。桝田は「簡単には成果は出ませんし、計画どおりには進みません。プロジェクトベースで管理するのではなく、ベンチャーキャピタルのような見守り方も必要です」とマネジメントスタイルを変えることの重要性を訴える。前述したように開発予算の考え方も変える必要がある。「いまだにウォーターフォール型が多いのは日本くらいです。北米トヨタはアジャイル開発に切り替えましたし、米国の国防総省もアジャイル開発が主流です。グローバル競争を勝ち抜くには、より短いサイクルでソフトウェアを開発し、新たな価値を生み出し続けていくことが求められています」と吉羽氏は日本の現状に警鐘を鳴らす。

そんな日本でも変化は確かに起きつつある。齋藤は「先行きが見えないVUCAと言われる時代を迎えてお客さまの状況は変わってきました」と分析する。日本ユニシスがこれまでのウォーターフォール型にアジャイル型を加えて2本立てで臨むようになったのも、日本ユニシスとしてのDXでもあり、顧客のニーズの変化に対応するためだ。

「アジャイルの相談に乗ってほしいと言われてお客さまを訪問すると、問題の本質は組織や複雑な因果関係、評価の問題、コミュニケーション不足などにあることが多いと感じます。このもつれた構造を一緒になってひも解いて、お客さま自身が課題解決に取り組めるようにお手伝いをしていきます」(桝田)

モダン開発を適用するには、フレームワークと柔軟な思考力・対応力を有した人材が必要になる。日本ユニシスはこれまで顧客と培ってきたモダン開発の知見を「AlesInfiny(アレスインフィニィ)」というDevOpsセキュアフレームワークとして提供を開始している。同時に各種の知見を柔軟に活用可能な人材育成にも積極的に取り組んでいる(参考「熱論!ニューノーマル時代を生き抜く新しい組織とリーダーシップ」)。「お客さまに寄り添い、お客さまの価値を最大限に引き上げるためにモダン開発を活用したい」と齋藤は意気込みを語る。ICTのパートナーとしての日本ユニシスに、モダン開発という新たな顔が見えてきた。