「ドラえもんを本気でつくる」。気鋭の研究者と語る、人とロボットの未来

鼎談:AI研究者 大澤正彦氏×BIPROGY・若手AIエンジニア

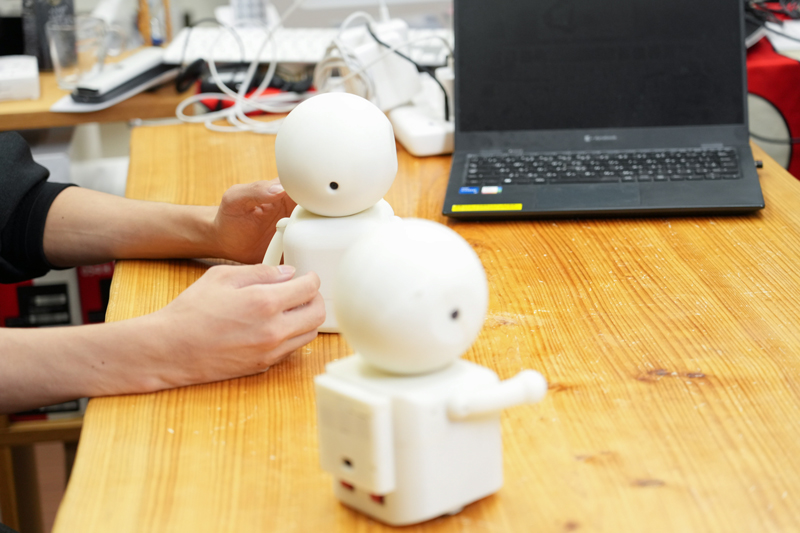

生成AIの登場と驚異的な進化によって、ビジネスの現場でAI活用が本格化してきている。こうした中で注目を集めるのが、気鋭のAI研究者・大澤正彦氏だ。大澤氏は、「ドラえもんを本気でつくる」という夢を持ち、心理学や神経科学、認知科学など幅広い分野の知見を組み込みながら「人と心の交流ができるロボット」の開発を目指している。外部メンバーとの共同研究プラットフォームなどの仕組みも整えながら着実に歩みを進める大澤氏。今回は、BIPROGYで生成AIサービスの開発をリードする若手スペシャリスト2名と対談し、AI研究の最前線とビジネス実装における課題などについて語り合った。

「人と心の交流ができるロボット」の開発を目指して

――まずは大澤先生とBIPROGYのお二人の担当領域を教えていただけますか。

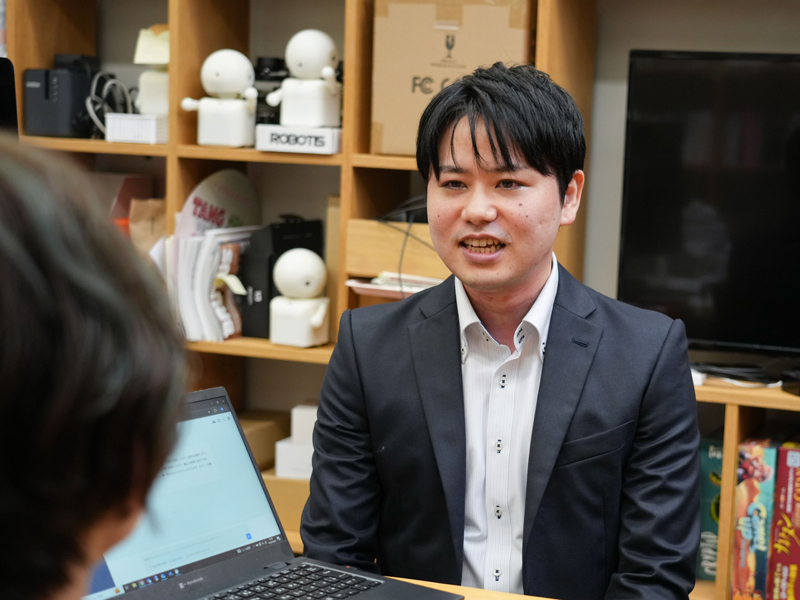

大澤僕はドラえもんをつくるために、日本大学でAIの研究をしています。領域としてはAIをはじめとした人工知能だけではなく、「ドラえもんの定義とは?」「何ができたらドラえもんなのか?」と日々考え、心理学や認知科学など幅広い領域からアプローチしています。

准教授 大澤正彦氏

「四次元ポケットができればドラえもんなのか」「感情を持てたらドラえもんなのか……」と考えるほど、完璧な定義はないと気付きました。例えば、「ドラえもんの頭は硬いか、柔らかいのか?」とアンケート調査を実施したところ、「硬い」が6割、「柔らかい」が4割という回答でした。この結果からも、人によってイメージが違うことが分かりますよね。

そこで、僕は「みんながドラえもんとして受け入れてくれるものがドラえもんである」と定義し、そんな存在をつくるために試行錯誤しています。

研究では、「人がロボットに心を感じるにはどうすればいいか」というアプローチを主にしていますが、一方で、「ロボットが人の心を感じ取るにはどうすればいいか」という研究も進めています。さらに、もう一段階進めて「ロボットがロボット自身の心を感じるようになったらどうなるのか」という領域にも現在踏み込もうとしています。

東2015年にBIPROGYに入社して、IoTやロボット開発を担当してきました。企業が開発するビジネス用のロボットは失敗が許されず、与えられた作業は100%完遂させなければ、使い物になりません。ロボットの性能はかなり上がってきてはいるものの、まだ人が作業したほうが正確だったり、速かったりする部分はたくさんあり、その課題とずっと闘ってきました。そして、1年ほど前から当社オリジナルの生成AIサービス「Azure OpenAI ServiceスターターセットPlus」の開発に携わっています。今回は、大澤先生との対談を通じて、これからのサービス開発のヒントなどをつかみたいです。

データ&AIサービス部AI/IoT技術室 東 優樹

植田2016年に入社して、ずっと自然言語処理を軸としたAIを担当しています。担当領域としては、開発よりもお客さま適用の部分に関わる比重が高くなっています。今は東と一緒に、生成AIのサービス開発にも携わっています。1年前にリリースされたサービスですが、企業に使っていただく前提で、データの再学習をさせないなどのセキュリティ面を強化しつつ、チャット機能など、より使いやすくなるような機能を追加しています。

データ&AIサービス部AI/IoT技術室 植田文士

大澤セキュリティを強化しつつ、使いやすくなっている。現状のAIの技術と産業とが結び付くように試行錯誤されていてすごいなと思います。これを開発するのは、結構難しかったのではないですか?

植田なかなか難儀しました(笑)。先ほど東から「100%を求められる」とありましたが、ユーザーの期待値と体験のギャップを埋める工夫として、チャットで回答してくれるキャラクターのデザインを「たんこぶ」にしたんですよ。このちょっと不思議なキャラクターであれば、少し間違った回答をしても、許してくれるのではないか、と。ユーザーに途中で離脱されてしまうとデータが蓄積されないので、「多少の間違いは許容して使い続けてほしい」という期待と願いを込めて、キャラクターデザインにこだわりました。

大澤AIの開発者って意図したコードは書けるけれど、「人がどう思うかは分からない」という部分で悩んでいる人もすごく多いんですよね。技術とユーザー視点が両立できているのはとても素晴らしいと思います。

植田お客さまの高い期待に応え続けるという点には腐心してきたので、その経験が生かされたのかなと思います。また、仕事を進める中では「開発部門とお客さま適用部門とが十分に連携できていないな」と思うケースもありました。私はそこで適用だけを担当し、お客さまの要望を伝えてもなかなかお客さまの期待通りの形で開発に生かされないもどかしさを感じたんですよね。今は両方の立場から仕事に携わっているので、開発とお客さま適用をシームレスにケアできるようになりました。

心の中で燃え続ける、“変えられない夢”

――大澤先生が「ドラえもんをつくりたい」と考えたきっかけは何だったのでしょうか?

大澤実は、最初に「ドラえもんをつくりたい」と思った瞬間は覚えておらず、物心ついたときにはすでにそう考えていました。最近、2歳頃に話した内容を母親が書き留めたメモが出てきました。なんと、そのときすでに「ドラえもん!」と言っていたみたいです。その後、小学生の頃には自分でロボットづくりに励んでいました。

ただ、卒業文集の将来の夢に「ドラえもんをつくる」とは書けなかったんですよね。そのときの悔しさをはっきり覚えています。僕が「ドラえもんをつくる」ことを大人たちは誰も本気にしていないという事実を子どもながら敏感に感じ取ったのでしょう。心の中では輝き続けているけれど、“人に言えない夢”になっていったんですよね。

植田世代的に近いと思うのですが、ドラえもんの他にも、さまざまなキャラクターが流行りましたよね。それでも、ドラえもんをつくる夢は変わらなかったんですか?

大澤変わらなかったし、変えられたらラクだったな、と思います。「なぜドラえもんから別のキャラクターに移行しなかったんですか?」という質問は、僕にとって“肺呼吸からエラ呼吸に変わらないんですか?”と言われているのと同じ感覚です。

エラ呼吸に変えられたら、もっと水泳が得意になれたんですけどね(笑)。僕にとって「ドラえもんをつくりたい」というのは、「ご飯を食べたい」「寝たい」と思うのと同じ感覚です。お二人には、そういう夢はありますか?

植田最近、考えている夢があります。私たちが普段よく利用するオフィススイートのアプリケーションに、以前イルカのナビゲーションがありましたよね。実は「カイル君」という名前です。その存在のように、親しみやすく、私たちの日々の仕事を支えてくれる「イルカを作りたい」という夢です。生成AIがもっと進化したら、よりパーソナライズされていくと思うので、カイル君みたいなキャラクターに聞けば何でも答えてくれたり、スケジュールを管理してくれたりする、そういったものを作りたいなと思っています。

大澤面白いですね! イルカは賢い動物の象徴ではあるけれど、言葉を話せるわけではないです。ただ、イルカショーなどでは人と心が通じ合っている姿を僕たちはよく見ているから、ユーザーの心に寄り添う存在という意味でもすごく秀逸なキャラクターだと思います。

東私自身は、子どもの頃からパソコンが好きで、ハードを作るよりは、形はないけれど裏で動くようなシステムを作りたいという思いが漠然とありました。システムの方に注目したのは、自分はそんなに手先が器用ではなかったのと、デザインのセンスがなかったからというのが大きいですね。情報系の大学に進学してシステムを学び、今もBIPROGYでシステム開発に携わっているので、夢は叶ったとも言えます。

ただ、実際にビジネスとして携わってみると、「作るだけではダメだな」とよく分かったので、使ってもらって、きちんといい評価をもらえるものを作っていきたい、というのが今の目標です。

大澤ハードではなくソフトに絞ったという勇気が素晴らしいなと思いました。最近改めて「自分にはこれはできない」と割り切ることがすごく大事だなと思うんですよね。割り切ることで、自分のできることに集中できます。僕も苦手なことはしないタイプなので、ドラえもんも1人でつくろうとはしていません。いろいろな得意分野を持つ人たちと幅広いプロジェクトで進めているから、僕の担当も絞って、得意な分野に集中できています。

「道具AI」と「仲間AI」の線引きがビジネス実装のカギに

――大澤先生は人とロボットの関係性に注目した「HAI(ヒューマン・エージェント・インタラクション)」を軸に研究を進めています。このアプローチはどんなものでしょうか。

大澤一言で説明するなら、これまでのように「コンピュータやロボットの中を最適化する」よりは、「人とロボット、人とAI、その全体を1つのシステムとして捉えて、その中で最適なものは何かを見つけていく」というアプローチです。

ゴミ箱型ロボットの例でよく説明するのですが、「ゴミをなくしたい」と考えたときに人が全部拾うのは大変だし、全自動のゴミ拾いロボットを開発するのも難しいですよね。そこで、ゴミ箱の形をしたロボットがゴミの近くでうろうろしていたら、何だかかわいそうになって人がゴミを拾ってくれたりする。「人だけ」「ロボットだけ」で考えてしまうと大変なことも、その2つを掛け合わせて考えると意外と簡単に解決できることもあります。

この考え方を軸にすると、AIの作り方がかなり変わってきます。先ほど「100%完璧にするのが大変」という話がありましたが、HAIは、人とAIがどうやったら歩み寄れるかを考え、歩み寄れるようなAIを作り、人が歩み寄れそうな状況を作る、そういったイメージです。

東今のお話を聞いて、新規のサービスならイメージできるのですが、既存のものに対して歩み寄るのって難しいのではないかと感じました。人はどうしても「なぜ人がロボットに歩み寄らないといけないの?」と思う気がするのですが、その壁はどうしたら越えていけるのでしょうか。

大澤AIを「道具」として捉えると、おそらく歩み寄れないですよね。人には「人に合わせるのが道具でしょ」という感覚があるからです。でも、心を感じている存在に対しては、お互いに歩み寄るもの、という大前提が僕らにはあると思うんです。

動物でも人形でも、心を感じるものに対しては「ごめんね」と声をかけたりしますよね。だから、人同士だから歩み寄れるのではなく、心を感じることが歩み寄るきっかけであることが分かってきたんです。この観点から、僕たちは人がロボットに心を感じてもらうためにはどうすればいいのかをずっと研究してきました。その結果、「心を感じる状態でこのAIを使った場合、今までとはどう違うのか?」が分析できるようになったのが今だと思っています。

ビジネスの現場においては、ユーザーが100%を求めるのは「道具AI」、心を感じるのは「仲間AI」と分類でき、この2つは明確に役割が違います。だから、仲間AIとして設計したものが道具AIとして認識されると、ユーザーの期待値とずれてしまう。まずはそれぞれのAIが2つのうちのどちらなのかを整理する必要があると思います。ビジネスで使われるからといって、すべてが道具AIとは限らないわけですよね。整理することで100%の壁は多少解消されるのではないかと思います。

ドラえもんが人々に寄り添い、幸せを後押しできる未来に

――ドラえもんが開発された先にある未来とはどんなものだとお考えですか?

大澤どうなんでしょう(笑)。正直な話、どんな未来になるかを想像しながらドラえもんをつくっているわけではないんですよね。以前、投資家や起業家に会う機会があって、「ドラえもんをつくって世界をどう変えたいのか?」と聞かれたのですが、「いや、別に世界を変えたいとは思っていないんだけどな……」と。

僕自身は、知らない人を幸せにしたいとは思っていなくて、「ただ、一緒にいる仲間たちのことは幸せにしたい」と思っています。その仲間が最初は1人だったのが5人になって100人になって、現在1000人くらいになっています。僕はドラえもんをつくることしかできないから、その活動が、一人ひとり、顔が浮かぶ人たちを幸せにすることにつながったらいいなと思います。

僕らがつくったドラえもんがいろんな人に寄り添ってくれて、ドラえもんと出会った一人ひとりが、その数だけある幸せのなり方で幸せになってくれたら嬉しいです。お二人はこの先の目標はありますか?

東今、周りの人を幸せにするという先生のお話を聞きながら、私たちの立場ではそれがサービスを提供した先のお客さまが幸せになったり、お客さまにメリットをもたらしたりすることなんだと改めて感じました。ただ、開発に携わる私たちのチームがうまく回っていないと、新機能開発も進まないので、まずは自分たちが幸せになるような開発を進めていきたいと思います。

植田私は「AIと言えばBIPROGY」と言ってもらえるサービスを目指していきたいです。もちろん実績も必要ですが、まずは開発に携わる我々が自分たちの仕事に対して誇りを持てるようにすれば、自然と結果がついてくるのかなと思っているので、頑張っていきたいです。

大澤もうすでに誇りを持って取り組んでいるように感じました。これからに期待しています。僕も負けないように前に進んでいきます。ぜひ頑張ってください!

Profile

- 大澤正彦(おおさわ・まさひこ)

- 夢はドラえもんをつくること。1993年生まれ。日本大学 文理学部 情報科学科准教授。次世代社会研究センター(RINGS)センター長。博士(工学)。東京工業大学附属高校、慶應義塾大学理工学部をいずれも首席で卒業。学部時代に設立した「全脳アーキテクチャ若手の会」が2600人規模に成長し、日本最大級の人工知能コミュニティに発展。IEEE CIS-JP Young Researcher Award(最年少記録)をはじめ受賞歴多数。新聞、Webを中心にメディア掲載多数。孫正義氏により選ばれた異能を持つ若手として孫正義育英財団会員に選抜。認知科学会にて認知科学若手の会を設立、2020年3月まで代表。著書に『ドラえもんを本気でつくる(PHP新書)』

- 東 優樹(ひがし・ゆうき)

- BIPROGY株式会社 市場開発本部データ&AIサービス部AI/IoT技術室所属。2015年入社。IoT技術を用いた製品開発・客先適用を担当。ロボットを活用したIoTビジネスにも参画。IPA(DADC)への出向経験があり、その中でドローンや自動車の自動運転等の取り組みに従事。現在は生成AIを活用したサービスのアーキテクトを担当。

- 植田文士(うえだ・ふみお)

- BIPROGY株式会社 市場開発本部データ&AIサービス部AI/IoT技術室所属。2016年入社。入社以来、言語処理技術を用いた製品開発・客先適用を担当。2023年度より「Azure OpenAI ServiceスターターセットPlus」のPdMとして、新規サービスの立ち上げに携わる。さまざまな業界における業務課題に対して、AI技術を活用した解決を支援。