データで実現する「観光まちづくり」の新戦略

広島県三次市が示す“観光マーケティングDX”の実践

インバウンド観光の回復により、国内の観光産業が活況を呈している。多様化する観光客のニーズを的確に把握し体験価値を向上させるには、「データに基づいた観光客動態の把握」が不可欠だ。BIPROGY総合技術研究所(以下、BIPROGY総研)は、2021年度から2023年度末まで、中国地方の自治体、観光協会、DMO(観光地域づくり法人)、観光事業者と共に、IoTセンサーを利活用した「観光マーケティングDX」の実証実験を行った。本稿では、実証実験に参加した三次市の小山知秀氏、三次観光推進機構の名越陽介氏と福本雅也氏、そして実証システムの社会実装を手掛けたデータクレイドル代表理事の大島正美氏をゲストに迎え、BIPROGYのプロジェクトメンバーである松本太郎も交えて、取り組みの成果や今後の展望を聞いた。

データ利活用で地域の観光産業を支援

――「観光マーケティングDX」とはどのようなプロジェクトでしょうか。

松本BIPROGY総研では、2016年からオープンデータの活用を出発点として、地域におけるデータ利活用の研究に取り組んできました。2018年からは、さまざまな研究フィールドの中でも、地域経済の重要な柱の1つである観光分野に焦点を当て、研究を進めてきました。

現在、観光客のニーズが「モノ消費」から「コト消費」へと移行し多様化していますが、自治体側の把握が追いついておらず、効果的な施策を打ち出せていないという課題があります。そこで、データに基づく観光客の動態把握と施策の意思決定を支援する「観光マーケティングDX」プロジェクトを開始しました。

RINZAサービス室 スペシャリスト 松本太郎

(実証実験当時はBIPROGY総研に所属)

――中国地方で実施したデータ利活用の実証実験について教えてください。

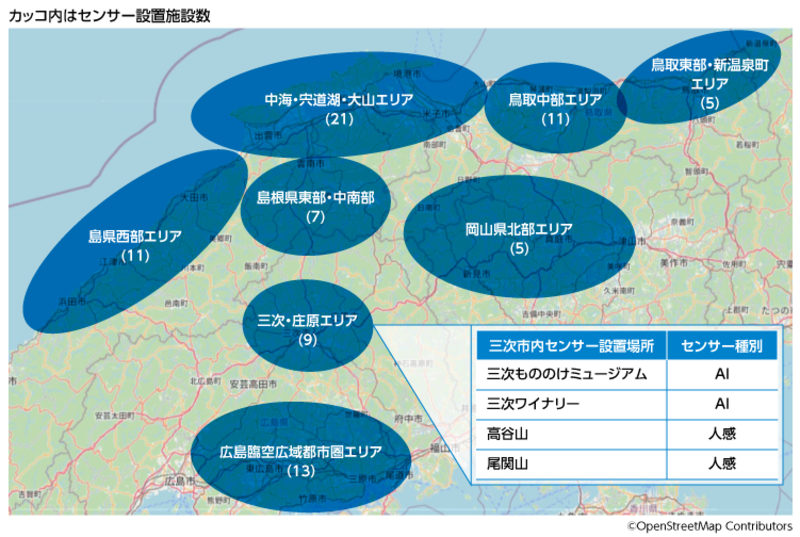

松本2021年度から2023年度末にかけて、40以上の自治体、観光協会、DMO、観光事業者と連携し、観光領域におけるデータ利活用の実証実験を行いました。BIPROGYとのつながりが深い中国地方で参加を呼びかけ、賛同していただいた自治体・団体で展開しました。三次市(※)さまもその1つです。

- ※三次市:広島県北東部に位置し、3つの川が合流する盆地に広がる自然豊かな都市。江戸時代から続く鵜飼や「霧の海」の景観で知られ、農業や観光が主要産業。ピオーネやワインなどの特産品を有し、風土に根付いた「妖怪」文化を生かした「三次もののけミュージアム」など、魅力あふれる観光資源を持つ

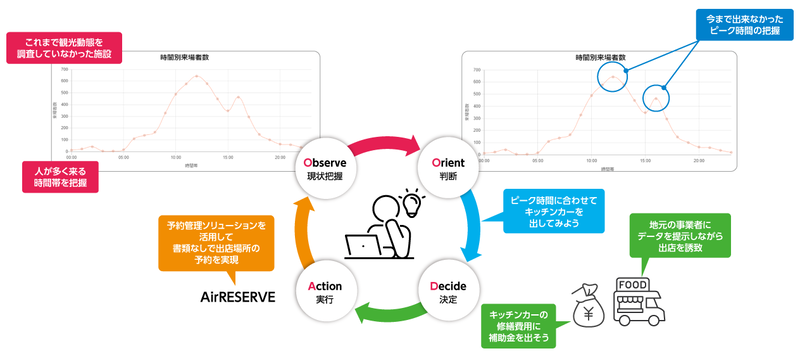

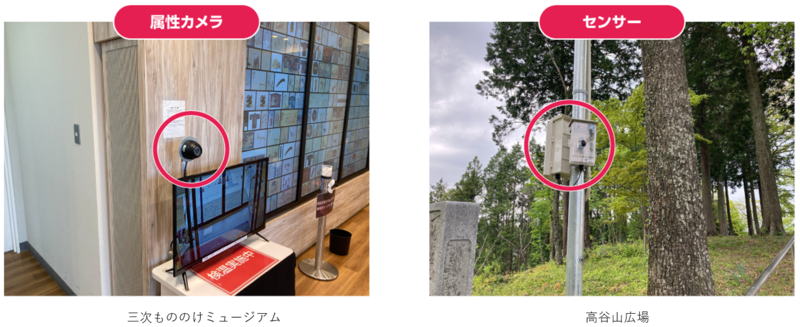

本取り組みでは、観光施設の出入り口での通過人数を計測する人感センサーと、観光客の顔画像から性別・年代を推定するAIカメラを設置し、データをクラウド上に集約する仕組みを構築しました。これらを利活用して観光客の動態把握と施策への反映を検証しました。各地域では意思決定に必要なデータが不足し、データを分析する人材も不足している状況です。その解決に向けて私たちは、地域の方々が自立的にデータを利活用できる持続可能な観光経営の実現を目指しています。

実証実験の対象エリアとマーケティングへの適用イメージ

データを基点に新施策を展開する三次市

――三次市ではどのように実証実験を進めたのでしょうか。

小山三次市では、三次観光推進機構(みよしDMO)を中心に、市内の観光業を担う多様な関係団体と行政が協力しながら、観光客の受入体制整備やマーケティング・プロモーション、観光資源開発などに取り組んでいます。その中で、従来から観光施策の展開に必要な統計調査に課題を抱えていました。例えば、特定の観光地点に統計が偏ってしまうことやコロナ禍で対面調査ができないことなどです。その他にも統計上の事務手続きの作業量の多さなどを解決したいと考えていました。

こうした背景から実証実験に参加し、3カ所の観光施設に人感センサーを設置しました。これまで屋外施設では来訪者数を断片的にサンプル調査するしかありませんでしたが、今回の取り組みによってリアルタイムに正確な人数が把握できるようになりました。また、年間を通じた人流データがあれば、翌年以降の動向予測がしやすく、オーバーツーリズム対策にも利活用できます。さらに、データに基づく施策立案だけでなく、来訪者数や通行量を事業の効果測定に用いることができる点も大きな利点です。

商工観光課 観光振興係 係長 小山知秀氏

――実証実験の効果や手応えは感じられましたか。

名越人感センサー設置場所の1つ、「霧の海」で有名な高谷山展望台では、朝の6~7時が最も来訪者が多いことが判明し、その時間帯にキッチンカーを出店する新たな試みを実施しました。出店の事前告知が不十分で大きな売り上げにはつながりませんでしたが、「データに基づく施策展開」という貴重な経験を得ました。

観光施策の意思決定は「経験と勘」に頼ることも多いのですが、入社3年目で異業界からの転職者である私には、その知見が不足しています。しかし、正確なデータがあれば、根拠に基づく効果的な施策を立案できます。データ利活用は、観光人材の育成にも貢献すると考えています。

マーケティング&プロモーション部門 スタッフ 名越陽介氏

福本私も異業種から転職し、入社して間もないので、三次市で実施される全てのイベントを把握しきれていない状態です。しかし、実証実験期間中に、データ上で突出した数値を分析することで企画展の開催や観光客の動きを知るなど、地域に不案内でもデータから多くの学びを得られました。

マーケティング&プロモーション部門 スタッフ 福本雅也氏

小山データに基づく正確な来訪者数を「効果」として示せるようになり、新規提案がしやすくなりました。三次市は近隣市と比べ宿泊客が少ないという課題があり、高付加価値な観光資源づくりを推進中です。観光関係事業者との協議においても、実証実験で得たデータを検討材料として利活用しています。

機器の設置場所の紹介

松本まさにデータ利活用の効果の1つが、合意形成の促進です。他の自治体では、来訪者数データの提示により、観光地への喫茶店誘致に成功した例もあります。

――実証実験を通して、どのような気づきがありましたか。

松本結果について各自治体・団体から聞き取りを行うと、経験に基づく印象と実態に意外に“ズレ”があることが判明しました。しかし、観光業界では経験と勘も重要な要素です。「この時期にこんなイベントを」というアイデアに対し、データで精査・補完することで、より説得力のある施策立案が可能になります。

重要なのは、「地域をどうしていきたいかのビジョン」と 「課題解決への意志」を持ってデータに向き合うことです。データから課題を見いだすのは容易ではなく、明確な問題意識がなければ、データは単なる数字の羅列に終わります。「宿泊客を増やしたい」といった具体的な目標を念頭にデータを利活用することで、課題の抽出や新たな施策の立案につながるのではないでしょうか。

地域団体との協働で実証システムの社会実装を実現

――今後どのように成果を生かしていきますか?

松本実証実験終了後も、約40の自治体・団体が有償サービスとしての導入を希望しています。本取り組みの価値に着目したのが、BIPROGYと地域データの利活用に取り組んできたデータクレイドルです(参考「データを活用して人づくりと仕事づくり まちづくりを推進する倉敷市の挑戦」)。同社が実証システムの社会実装を推進しています。

――データクレイドルは実証実験を継承するサービスとして、「観光dataeye(データアイ)」を展開しています。

大島私たちデータクレイドルは、データを利活用した地域課題の解決とデータ活用人材の育成を目指し、実証実験後もデータの継続的な蓄積が重要だと考えています。各観光施設のデータを地域全体で共有するという仕組みも前例がなく、地域のデータ利活用をさらに加速できるのではないかと期待を寄せています。

代表理事 総務部 地域DX推進室室長 大島正美氏

こうした考えから、BIPROGYと共に実証実験システムの有償サービス化を進め、2024年8月に「観光dataeye」をリリースしました。これは中国地方の5県を結ぶ広域観光データプラットフォームで、データの蓄積と地域間での共有を実現します。データクレイドルの既存サービスに実証実験の成果を組み込むことで、コストを抑えたサービス提供が可能になりました。

――これからの展望をお聞かせください。

名越現在は、私たち三次観光推進機構がデータを有効に活用して施策を検討する段階ですが、市内の事業者さんや地域の方々が「データを利活用したマーケティング」を実践する次のステージへ、早期に移行したいと考えています。

福本桜や紅葉のシーズンに限らず、年間を通じて三次市を訪れる観光客を増やす施策を展開していきたいです。観光客の増加は、さらなるデータ蓄積と利活用につながります。

小山三次市に多くの観光客が訪れ、楽しんでいる実態をデータで地域の方々に示していきたいですね。経済の活発化により「観光分野にも参入しよう」と考える事業者も増えるでしょう。観光に関わる人が増えることで、三次市の魅力も広がっていくはずです。

大島今後は「観光dataeye」導入自治体への支援に加え、データの利活用やノウハウを共有するユーザー会を設立したいと考えています。自治体間の連携もサポートしていく予定です。ユーザー会には、ぜひBIPROGYにもアドバイザーとして参加していただけると心強いです。

松本これまで、BIPROGYはさまざまな領域でDX支援を行ってきました。観光領域においても、本取り組みで得た知見を生かし、観光DXの推進に貢献したいと考えています。また、地域課題と深く関わるデータクレイドルと連携することで、BIPROGYの高度なデータ利活用技術を、より多くの地域に最適な形で提供できるよう努めていきます。 今後は観光客の基本属性に加え、地域のデータや観光事業者が保有する移動ルートや消費額、滞在時間などを「観光dataeye」に集約して掛け合わせることで、観光客動態把握の精度を高めることが重要です。圏域を超えた連携も視野に入れており、三次市の先進的な取り組みが、山陰から中国地方全体へ、さらに全国へと波及することを期待しています。