時を超えて未来を刻む。セイコーグループの挑戦と信頼の軌跡

受け継がれる創業の精神と、140年のその先に描く希望の物語

「すべてはこの星で生き続けるために」をテーマに開催された「BIPROGY FORUM 2025」(2025年6月5~6日、約2100人が来場)。初日の基調講演には、セイコーグループ 代表取締役会長 兼 グループCEO 兼 グループCCOの服部真二氏が登壇した。140年の歴史を持つセイコーグループは、「セイコー」ブランドを核に、時計はもちろん、各種デバイスやシステムソリューションなどを展開している。現在は、アナログとデジタルのシナジーによって社会に貢献するソリューションカンパニーへの転換を図っている。前半の講演パートでは、創業の精神や築き上げてきた伝統を重んじながらも新たな挑戦を続けるセイコーグループの歩みを紹介。続くパネルディスカッションでは、BIPROGY代表取締役社長CEOの齊藤昇との対談を通じ、「グランドセイコー」のグローバルブランド化の舞台裏や社員の挑戦を奨励する組織のあり方について深掘りし、伝統と革新を融合させながらビジネスを前進させるためのヒントが語り合われた。

挑戦の歴史を紡ぎ、信頼の証となった「セイコー」ブランド

セイコーグループは、1881年に私の曾祖父である服部金太郎が東京の銀座に開いた小さな時計店から始まりました。それから140年以上にわたり、私たちは「時」というテーマに真摯に向き合い、独創的な技術を磨き続けてきました。

代表取締役会長 兼 グループCEO 兼 グループCCO

服部真二氏

1960年には当社の真骨頂と言える精密な機械式時計を発表しました。熟練の技を持つ職人の手で丁寧に組み上げられ、まるで1つの小宇宙のように時を刻む様子は、まさに技術と芸術の融合と言えます。この機械式時計の技術は、現在も「グランドセイコースタジオ 雫石」(岩手県)で日々追求されています。

1969年に発表した世界初のクオーツ時計は、時計業界の流れを変えるアイテムとなりました。当時は高級品とされていた時計を多くの人々に届け、日常に正確な時をもたらすことになったのです。クオーツ時計で培った電子技術は、やがて私たちの事業領域を広げる礎となりました。時計に使われる水晶や電池、時計製造に必要な研磨・切削の技術を応用したデバイスなど、技術力の高さを武器に、時計会社から精密技術企業へと進化していったのです。

昨今では、お客さまや社会における課題を解決するソリューションビジネスが事業の核となりつつあります。伝統を大切にしながらも、常に新たな挑戦を重ねていくことが、セイコーグループの革新の精神です。

私たちが果たすべきは、単に“時を計る”ことではありません。時を通じて、より豊かな社会の実現に貢献することです。その象徴の1つが、「スポーツ計時(けいじ)」です。1964年に開催された東京オリンピックでは、アジア初の公式計時を担当しました。一瞬の勝負を正確に記録するという使命感の根底には、スポーツの感動を正確な時で未来に刻むという、私たちの情熱がありました。そして現在も、セイコーの計時技術は世界中のアスリートを支え続けています。

創業者の服部金太郎は、常に社会貢献の志を持った人でした。例えば、技術者養成所や商業学校の設立などを通じて人材育成に取り組んだほか、日本赤十字への支援や震災復興後の都市計画にも尽力し、渋沢栄一氏の片腕として社会事業を支えました。奉仕の精神は現代にも引き継がれ、セイコーグループは東日本大震災支援コンサートをはじめ、さまざまな社会貢献活動を行っています。私自身も「服部真二 文化・スポーツ財団」を設立し、世界に羽ばたく若手アスリートや音楽家を支援しています。

今、デジタル技術がもたらすスピード、効率、利便性は目覚ましく、現代社会には欠かせない力となっています。一方で、私たちが育んできた信頼やブランドは、そうした速さとは異なる、もう1つの時間軸の中にあります。時間をかけて積み重ねてきた揺るぎない信頼は、変化の激しい時代においても、人々に深く確かな安心感をもたらします。

セイコーグループは、「時」をデザインする会社です。正確な時間を刻み続けること、世代を超えて愛される製品を作り続けること、そして社会と共により良い未来を築いていくこと。こうした取り組みを長い年月にわたって続けてきました。「時」は、世界中のすべての人に平等に与えられた唯一無二のものです。この「時」に関わらせていただくことは、私たちの誇りであり、とても幸せな仕事だと感じています。

こうした価値や志を次の世代へつないでいくため、私直轄の次世代リーダー開発室を設置し、経営人材の育成に力を入れています。また、グループ人材戦略会議を設け、事業会社の垣根を越えて各社の社長や人事担当役員が活発な議論を交わしています。事業会社をまたいだローテーション、手挙げによるキャリアアップなど、グループ横断の人材交流の強化と多様性に富んだ企業文化の醸成に取り組んでいるところです。グループ一丸となって、ソリューションカンパニーへと変革の歩みを進めていきます。

高級腕時計「グランドセイコー」のブランディング戦略

齊藤心に響くご講演をありがとうございました。2022年からセイコーグループの社外取締役を務めさせていただいており、セイコーグループの品質、持続可能性、企業文化に深く感銘を受けています。さて、ご講演では、「時」には正確に刻むという物理的側面と、そこに人々の感情や記憶が寄り添う概念的な側面の二面性があるというお話が印象的でしたが、改めてこれらを少しご説明いただけますか。

代表取締役社長 CEO 齊藤昇

服部わかりました。物理的な正確さの追求はもちろんのこと、セイコーグループには、「日本の美意識や自然観といった感性を通じて、『時』に新たな価値を与えたい」という情熱が受け継がれています。これは、農耕民族であった私たち日本人が、長い歴史の中で自然と共生することで豊かな文化を育み、時間に対しても独自の感性を培ってきたことにも由来します。こうした時間に対する日本人の豊かな感性や考え方・概念は、「時」という存在の1つの側面として日本文化の根源となり、私たちの人生や日々の生活にも大きな影響を与えています。こうした「時」をめぐる感性を大切にしながら、未来への挑戦を続けているのです。

齊藤ありがとうございます。「時」を通じて、人々の想いに寄り添う、という姿勢が息づいているのですね。セイコーグループの大きな挑戦の1つには、「グランドセイコー」のグローバル展開がありますね。世界で価値を認められるには、いかにブランドを確立していくかも重要な視点です。その経緯を伺えますでしょうか。

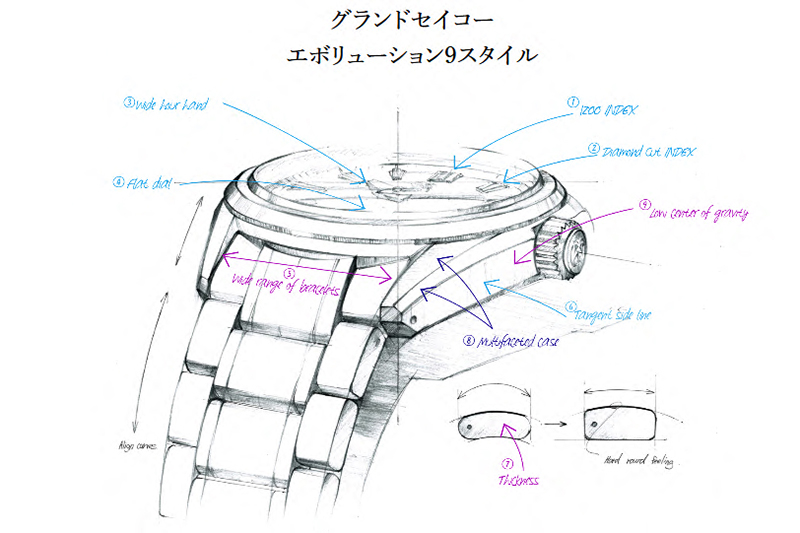

服部「世界に通用する高精度で高品質な腕時計を作り出す」という決意のもと、1960年に誕生したのが国産初の高級腕時計「グランドセイコー」です。誕生から60年余りの歴史を重ねていますが、2010年までは国内でのみ販売していました。その背景には、1985年のプラザ合意以降、1969年に発表したクオーツ時計のコモディティ化がありました。クオーツ時計は誰もが製造できる製品となっていたのです。米国市場には普及価格帯の時計があふれていましたから、「グランドセイコー」の市場投入を躊躇せざるを得ませんでした。

海外販売を本格化したきっかけは、2010年に開催された世界最大級の時計見本市「バーゼルワールド」への出展でした。最初は普及品というイメージが払拭できず、高級品の流通ルートも持っていなかったため、苦戦を強いられました。しかし「バーゼルワールド」をきっかけに、「グランドセイコー」を評価する時計ジャーナリストは着実に増えていました。そして業績も上向いてきた2017年に、「セイコー」ブランドから「グランドセイコー」を切り離し、独立したブランドとして打ち出しました。

ただ、社内でもブランドを独立させることに根強い懸念があり、数年にわたって議論を重ねましたが、最終的にはリスクを覚悟した上で私が決断しました。その後、時計ジャーナリストが私たちの味方となって情報を発信してくれたこともあり、海外にも「グランドセイコー」というブランドが浸透していきました。

齊藤ブランド価値を最大化するために、市場や自社の経営状況も鑑みて決断されたのですね。とても共感する部分です。弊社は2022年に日本ユニシスからBIPROGYに商号を変更しましたが、お客さまが社名に寄せる信頼を考えると、なかなか変更に踏み切れませんでした。しかし、コロナ禍を経て時代は大きく変わり、「変化する世界の中でさまざまな課題の解決や社会的価値の創出を目指す企業としてこのタイミングで新たなスタートを切ろう」と決断しました。

さて、先ほどのお話の中で「初めはジャーナリストを味方につけてグランドセイコーを世界に打ち出していった」とありましたが、今では数多くのファンを味方につけ、世界的なブランドとして認知されています。一体、何がジャーナリストやファンの方々を魅了しているのでしょうか?

服部セイコーグループは、自然に加えて「道(利他の精神)」を大切にしたものづくりを行っています。その証として、使い勝手に考慮した見やすさ、目を見張るような繊細さ、人生の長い時を共に過ごせる耐久性を追究した“職人魂”が時計の1つ1つに埋め込まれています。そして、グランドセイコーはブランドフィロソフィーとして“The Nature of Time”を掲げており、私たちが時の本質と考える自然の優美さやあり方、四季の移ろいなどが細部のデザインにまで丁寧に組み込まれています。

齊藤私もグランドセイコーを初めて目にしたとき、その存在感に圧倒されたことを覚えています。日本のものづくりにおける職人魂と共に、自然と日本独特の美意識が世界中のファンを惹きつけているのですね。

新たな価値創出に向けた社員のチャレンジ精神の育成

齊藤先ほど、人材育成に関するお話もありましたが、セイコーグループが求める人材像について教えてください。

服部固定観念にとらわれず、リスクを恐れずに新たな挑戦ができる人です。しかし、それ以前に大切なのは「誠実である」こと。人が集まって1つの事業を作り上げていくには、信頼関係が欠かせません。私は、何事もごまかさない誠実な人こそが、リスペクトできる人材だと考えます。

齊藤確かにそうですね。誠実さはコンピテンシーの大きな柱ですし、真摯な対話や挑戦する姿勢は、ビジネスの成長を考えるうえで大切な視点です。私たちも重要なポイントだと捉えています。セイコーグループでは、社員の挑戦を後押しするような取り組みもあるのでしょうか。

服部自分が得意な分野でなければ、大きな挑戦をすることは難しいと思います。そのため、キャリアチャレンジ制度やグループ公募制度を導入し、手挙げ制で異動ができる仕組みを作っています。そして挑戦した結果がどうあれ、「よくチャレンジした!」とほめることが大事です。挑戦した行動を重視して称える、ビッグチャレンジ賞という表彰制度も設けています。

齊藤結果ではなく、チャレンジしたこと自体が表彰されるのですね。一方で、「誰かが新たな挑戦をするために、チームのリソースが割かれてしまう」という懸念もあると思います。そこをサポートする仕組みも作られているのでしょうか。

服部会社として挑戦を称えるのは、個人ではなく部署としています。挑戦を許可する上長、挑戦を支えるメンバー、全員を評価することが重要だと考えているからです。

少し話はそれますが、社員が育児休業や介護休暇を取得する場合も、負荷が増える周りのメンバーを会社がサポートする仕組みを作り、休暇が取りやすい環境を整備しています。そして会社がチームのメンバー全員に感謝する、そんな文化を醸成しています。

齊藤大変参考になります。セイコーグループでは社員だけではなく、さまざまな人の挑戦を支援する社会貢献活動も積極的に行われていますね。

服部セイコー次世代育成活動として、「時育(ときいく)」というプログラムを行っています。「時」の大切さを学び、自ら考える力を「育む」ことを目的に、時計を組み立てる時計教室や音楽教室などを国内外で開催しています。「世界陸上」が開催されたオレゴンやブダペストでは、実際に大会で使用する機材を使って、走るタイムを計ってもらいました。自分のタイムが100分の1秒まで分かるという体験に、子どもたちはとても興奮していましたね。

齊藤スーパースターと同じ機器で計測する経験は、子どもたちもうれしかったでしょう。BIPROGYグループも実業団バドミントンチームを持っているので、選手やコーチが小学生にバドミントンを教えるイベントを開催しています。オリンピック出場経験のある選手は憧れの存在ですから、子どもたちはみんな目をキラキラと輝かせているんです。そうした光景を見ると、社会貢献は企業の大きな使命だと感じます。

革新の志をもって「常に時代の一歩先を行く」経営哲学

齊藤セイコーグループにとって、140年の歴史を通じて変わらない信念とは何でしょうか。

服部創業者の服部金太郎による「常に時代の一歩先を行く」という言葉がありますが、まずは革新の志をもってあらゆる挑戦を続けることです。次に、ブランド価値に直結するお客さまとの信頼関係です。セッションパートの冒頭でも触れた「時」に対する哲学や自然との共生といったセイコーグループ独自の世界観をDNAとして深く心に刻み、品質の高い商品を作り続けます。

齊藤まさにBIPROGYグループも「先見性と洞察力でテクノロジーの持つ可能性を引き出し、持続可能な社会を創出します」というパーパスを掲げ、さまざまなプロジェクトを進めています。時代に合わせて変化・革新することは、あらゆる企業に求められることですが、とても難しいことですよね。

服部変化の激しいグローバル市場に、柔軟かつスピーディーに対応するのは本当に難しいことです。技術面はもちろん、マーケティングやPRの手法、戦略・戦術においても、時代と世界各国の文化や慣習に合わせて調整していかなければなりません。常にアンテナを広げ、変化の兆しを逃さないことが大事ですね。

齊藤「BIPROGY FORUM 2025」では「すべてはこの星で生き続けるために」をテーマとしています。最後に、サステナビリティに向き合う姿勢についてお聞かせください。

服部セイコーグループは、時を通じてより豊かな社会の実現に貢献することを使命としています。気候変動や少子高齢化などの社会課題が山積していますが、解決に向けて実現すべき1つは「超高精度の時刻同期システム」だと考えます。例えば、自動運転や生成AIなどに私たちの技術を連携させることで、新たなサービスが確立できるかもしれません。創業150周年を迎える2031年に向けて、さらなる挑戦を続けていきます。