新たな防疫対策の最前線──「リアルタイム下水監視システム」の挑戦

都市の下水から感染症の予兆を探るデジタル時代の公衆衛生イノベーション

新型コロナ禍を契機に、感染症の流行予測と早期対応が社会の注目を集めている。この関心の高まりを受け、ユニアデックスは東北大学や仙台市などと共に、2021年度から「感染症適応社会を実現するリアルタイム下水監視システムの開発研究」(国土交通省事業)に参画している。下水中の感染症関連物質を分析し、地域の感染症動向を把握するシステム開発を進めてきた。2024年度からはIoT技術との融合により、リアルタイムモニタリングの実現を目指している。その狙いや展望について、プロジェクトをけん引する東北大学大学院工学研究科の佐野大輔教授とユニアデックスの柿澤至倫に話を聞いた。

下水から読み解く都市の健康──タンパク質解析の挑戦

──2021年度から「感染症適応社会を実現するリアルタイム下水監視システムの開発研究」がスタートしました。プロジェクトの背景と目的についてお聞かせください。

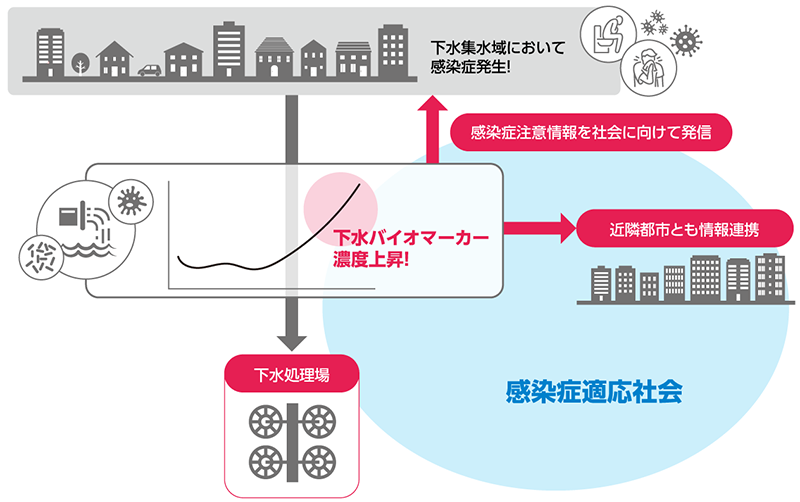

佐野新型コロナを契機に、下水中の病原体を調べることで、地域の感染状況や拡大傾向を把握できるということが広く認知されました。従来の疫学調査よりも早期に流行状況を検出できるため、医療体制の整備や防疫対策の実施までに時間的余裕を持つことができます。また、下水から得られる情報は病原体に関するものだけではありません。地域全体の健康状態を継続的にモニタリングすることで、より効果的な公衆衛生対策の実現が可能になります。その可能性を最大限に活用しようと考えたのが、このプロジェクトの出発点です。

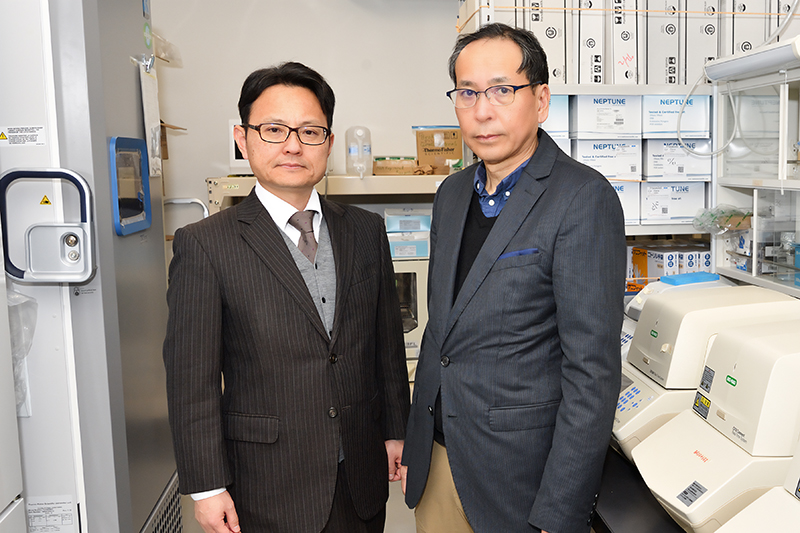

下水情報研究センター センター長

土木工学専攻 教授 佐野大輔氏

しかし、病原体調査には技術的な課題がありました。下水中のウイルスをはじめとする病原体は濃度が低いため、遺伝子を抽出するには「濃縮」という作業が必要です。現在はこの作業のために下水を実験室まで運ばなければならず、多大なコストと時間がかかっています。そこで私たちは、「下水処理場で直接情報を収集できないか」と考えました。

着目したのが、下水中のタンパク質です。病原体は低濃度でしか存在しませんが、疾病に特異的なタンパク質は比較的高濃度で存在しています。このタンパク質を測定することで、地域の感染症発生状況を把握でき、しかも濃縮処理が不要なため、サンプルの採取・輸送にかかる時間とコストを大幅に削減できます。さらに、新型コロナウイルスだけでなく、インフルエンザウイルスやノロウイルスによる感染症や、糖尿病や癌などの疾病も追跡可能です。これらのタンパク質を下水中の「バイオマーカー(病理学的状態を客観的に測定・評価可能な指標)」として定量的かつ連続的にモニタリングしていくことが、本プロジェクトの重要なポイントです。

企画開発部 イノベート室 上席スペシャリスト

柿澤至倫

柿澤このプロジェクトでは、仙台市のエンジニアリング企業など5社が連携して技術開発を進めています。ユニアデックスはIT企業として、データ分析と可視化を担当し、私自身は当社側のプロジェクトリーダーを務めています。2021年度の国交省事業を皮切りに、2022年度には内閣官房下水サーベイランス事業で「下水情報共有DXプラットフォーム」(※1)の構築にも参画しました。

- ※1下水情報共有DXプラットフォーム:内閣官房による「ウィズコロナ時代の実現に向けた主要技術の実証・導入に向けた調査研究業務」(令和4年度)の個別研究テーマとして採択された実証事業

さらに2024年度からは「令和6年度国土交通省B-DASHプロジェクト(FS調査)」の採択事業として「リアルタイム感染症動向把握のための下水バイオマーカーセンサの開発」に取り組んでいます。このプロジェクトでは、感染症関連のタンパク質を検出するセンサー技術開発とIoT技術の融合により、リアルタイムモニタリングの実現を目指しています。当社からはデータサイエンティストとクラウドエンジニアが参画し、データの分析・抽出に向けたモデル化とクラウド化を推進しています。

プロジェクトが目指す「感染症適応社会」の姿

──2021年度からの研究で直面した課題や、プロジェクトの進展をお聞かせください。

佐野プロジェクト開始当時、タンパク質に着目するという方向性は定まっていたものの、具体的にどのタンパク質を指標とすべきか、手探りの状態でした。まずは、下水中のタンパク質を網羅的に分析しました。その結果、仙台市内の新型コロナ患者数と強い相関を示すタンパク質を特定し、具体的な研究ターゲットを定めることができました。

柿澤研究を進める中で、大きく2つの課題に直面しました。1つは、下水中のタンパク質濃度と公表される感染者数との間に生じる時間的なズレです。感染から発症までの潜伏期間や感染者数の集計作業などの影響により、時間差を考慮した相関モデルの構築に苦心しました。もう1つの課題は、2023年5月の新型コロナウイルス感染症の5類への移行です。感染者数の発表間隔が長くなったことで、予測モデルの再構築を迫られました。

現在は開発の過程で得た知見を生かし、システムの高度化を進めています。具体的には、従来オフラインで行っていたモデル作成とデータ入力の作業を、クラウド上で自動化するシステムの開発に取り組んでいます。データの入力から可視化まで、自動処理で実現できる仕組みの構築を目指しているところです。

──プロジェクトを通じて、特に印象に残っているエピソードはありますか。

佐野東北大学では新型コロナ以前から、下水中のノロウイルスを検出することで感染性胃腸炎の広がりを検知する研究を行っていました。仙台市との信頼関係や知見を生かし、内閣官房プロジェクトへの参画が実現しました。プロジェクトでは、ユニアデックスさんに情報共有基盤システムの開発を担当していただき、Web上での迅速な情報共有が可能になりました。研究の進展を大きく後押しした基盤システムの完成は、今でも印象深い出来事として記憶に残っています。

また、データサイエンスとの出合いも貴重な経験でした。土木工学を専門とする私たちの研究室では、AIに関する知識が十分とは言えない状況でした。ユニアデックスさんのデータサイエンティストから、機械学習について直接指導を受けることができたことで、研究の新たな可能性が開けました。

下水はさまざまな情報の宝庫。その価値の認知を広めていきたい

──これまでに得られた具体的な成果や反響をお聞かせください。

佐野最も重要な成果の1つは、タンパク質の利用に関する研究成果を学術論文として発表したことです。特許も申請中なのですが、論文は英語での発表となったため、国内での認知度はまだ十分ではありません。今後は国内の研究者向けの情報発信も積極的に行う必要があると考えています。

実は私たちは2017年頃から、ノロウイルス研究の一環として下水中のノロウイルス濃度をWeb公開し、関心のある方々にメール配信も行っていました。この取り組みを発展させ、新型コロナ禍では週次で情報発表を実施したところ、多くのメディアに取り上げていただき、大きな反響を得ることができました。

柿澤当社の主な成果は、先ほど触れたデータ入力・可視化システムの開発です。仙台市の地図上に、市内の下水処理場とその上流のポンプ場における濃度データを可視化できるシステムを構築しました。

──最後に、社会実装に向けた課題と展望についてお聞かせください。

佐野現在の最大の技術課題は、下水中のタンパク質を効率的に分析できるセンサーの開発です。現状のプロトタイプは自動販売機ほどの大きさがあり、小型化とコスト削減が必要です。また、以前からの屋外設置では耐候性に課題があったため、改良版では屋内設置を検討しています。

ただし、特に東日本大震災後に建設された下水処理場は津波対策のため水密性が高く、センサーの通信に必要な電波が届きにくいという新たな課題も発生しています。その点についてはユニアデックスさんと共同で解決策を探っているところです。

欧米では下水中のウイルスを対象としたモニタリングが実用化されています。しかし、冒頭で触れたようにウイルスは低濃度であるため、サンプルの採取・濃縮処理が必要で、リアルタイムでの監視が困難でした。一方、私たちが注目する下水中のタンパク質は高濃度で存在するため、処理場で直接センサー検出が可能です。このタンパク質を物理センサーでリアルタイムに検出し、疾病の発見や感染拡大の予測に活用する取り組みは、世界でも例のない画期的なものです。完成すれば、日本発の革新的技術として世界に発信できると考えています。

技術面の整備に続く課題は、この取り組みの価値をいかに社会に理解していただくかです。得られる情報の価値を認識していただければ、社会実装は自然と広がっていくでしょう。今後、東北大学は、「国際卓越研究大学(※2)」の認定第一号として、新しい研究大学の姿を発信していきます。その1つとして、今回の取り組みも仙台市から広く発信して、導入する自治体が増えていけばと願っています。

- ※2国際卓越研究大学:グローバル競争力の強化に向けて、経済・社会に変化をもたらすような卓越した研究の展開・成果活用が見込まれる大学を認定する制度。東北大学は、2024年11月8日にその第一号として認定された

柿澤感染症の拡大時期は関心が高まりますが、平時のデータ運用の費用をどう確保していくかが、社会実装における大きな課題です。下水は「人間活動のすべてが含まれている情報の宝庫」とされます。毎日データが更新され、かつ個人を特定できない匿名性を持つ特徴があります。つまり、全住民の健康状態を継続的にモニタリングできる可能性を秘めています。

さらに、疾病の早期発見だけでなく、生活習慣病やストレス関連の指標も把握できるため、予防医療への貢献も期待できます。喫緊の課題である医療費削減にも寄与するはずです。今、鳥インフルエンザをはじめとする新たな感染症の脅威が続いています。

次なるパンデミックが起きる前に、この技術の社会実装を実現し、より強靭な社会システムの構築を目指していきます。2025年1月まで私も議論に参加していた「産業競争力懇談会(COCN)」でも、産学で下水サーベイランスの社会実装促進について活発な議論が行われました。改めて、さまざまな知見を持つ専門家が知恵を出し合って議論する必要性を実感しました。数々の課題を乗り越える挑戦と、それによって提供できる価値を常に見据えて、前進していきます。