北海道大学を中心に、視覚だけでなく触覚を含む幅広い情報を伝送する次世代遠隔医療システムづくりに向けた挑戦が進行中だ。プロジェクトでは、その実現に向けて2021年から北海道大学病院内に「次世代遠隔医療システム開発センター」を設置。同大学の量子集積エレクトロニクス研究センターとの医工連携推進だけでなく、BIPROGYを含む多様なプレーヤーとの緊密な産学官連携を通じて活動を展開している(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の委託を受けた「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」〔JPNP20017〕として推進中)。2022年5月にはプロトタイプが医療関連イベントで展示されるなど、事業化に向けて着実に歩みを進める本プロジェクト。その将来像や思いを、BIPROGYの藤田人士を交えてプロジェクトのキーパーソンである岩崎倫政氏(北海道大学大学院医学研究院整形外科学教室 教授)、池辺将之氏(北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター 教授)に聞いた。

- ヘッドライン

「触診ができる遠隔医療」を目指す意欲的なプロジェクト

通信ネットワークとテクノロジーの進化が、社会を大きく変えようとしている。現在普及フェーズにある5G通信は「高速大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」という3つの大きな特性を持ち、さまざまな分野で活用が進みつつある。さらに、6G以降を見据えた研究開発が、インフラ及びアプリケーションの両面で本格化している。

通信環境の向上によって進化を期待されているのが、医療分野である。遠隔医療やオンライン診療が一般化すれば、患者や家族、そして社会全体に大きな価値を提供できる。日本におけるオンライン診療は2018年、再診に限って解禁され、2022年4月からは初診を含めたオンライン診療が可能になるなどの規制改革が進む。

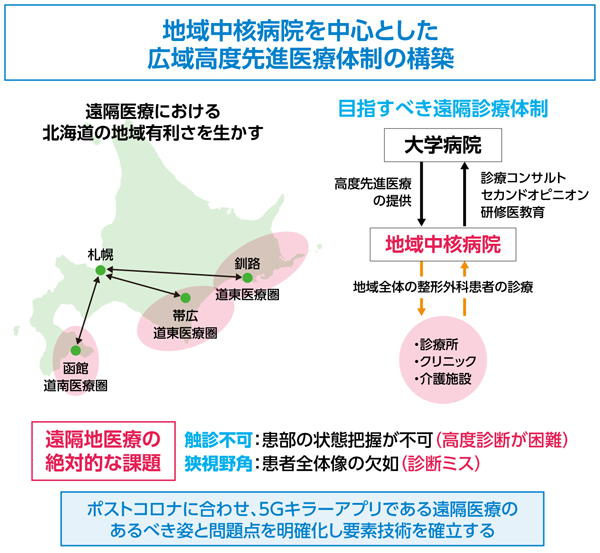

こうした中、産学官連携の意欲的なプロジェクトが進行中だ。それが国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託を受けた「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」(JPNP20017)である(テーマは「ポスト5Gに向けたマルチモーダル情報の効率的活用と触診・遠隔医療技術への応用」)。そのキーワードは「触診」。現在の遠隔医療やオンライン診療環境では、技術的に触診などが難しい側面があり、対面診療と比較して得られる患者情報に限界があるとされる。これらの課題解決を目指すのが大きな狙いだ。

プロジェクトの全体像(イメージ)

プロジェクトに参画するのは北海道大学(医学部、量子集積エレクトロニクス研究センター、北海道大学病院)、テクノフェイス(画像処理やAIを得意とする北海道大学認定のベンチャー企業)、AnchorZ(認証技術に強みを持つソフトウェア企業)、慶應義塾大学、NTTドコモ、BIPROGYなど。遠隔医療のフロンティアを切り拓くべく、先端研究開発に携わる多様なプレーヤーが集結した。

触覚をリモート伝送することの意味とメリット

なぜ、触診が重要なのか――。プロジェクトを牽引する北海道大学大学院医学研究院整形外科学教室教授の岩崎倫政氏はこう説明する。

医学研究院整形外科学教室

教授 岩崎倫政氏

「外来診察において、まず医師は訴えや病歴などを患者に聞きます。次に視診があり、腫れや皮膚の色調が変化している部分がないかを目で見てチェックします。そして、痛みを訴える所などに手を当てて確認する触診を行い、レントゲンや血液データなどを合わせて診断を確定します。一連のプロセスの中で、遠隔実施が難しいのは触診です。特に整形外科では、触診によって患者の病状などを把握する必要があり、これらが遠隔医療の実現を困難にしていました」

リモートでの触診が実現すれば、遠隔医療の可能性は大きく広がる。これまで十分な医療を届けられなかった地域や人びとにも専門医の知見を提供できるはずだ。北海道がプロジェクトの中心地であることにも意味があるという。

「北海道は、病院と自宅の距離が離れている場合が多い。片道何時間もかけて病院に通うのは、高齢者などにとっては大きな負担です。その解決を図りたいと取り組みも重ねてきました。ただし、これは道内だけの話ではありません。都市部でも、介助者がいなければ病院に行けない場合も考えられ、今後のさらなる核家族化の進展や超高齢社会の到来で日本の至るところで課題はさらに顕在化するでしょう。ぜひ北海道大学発で、課題解決に資する遠隔医療の新しいテクノロジーを生み出したいと考えています」

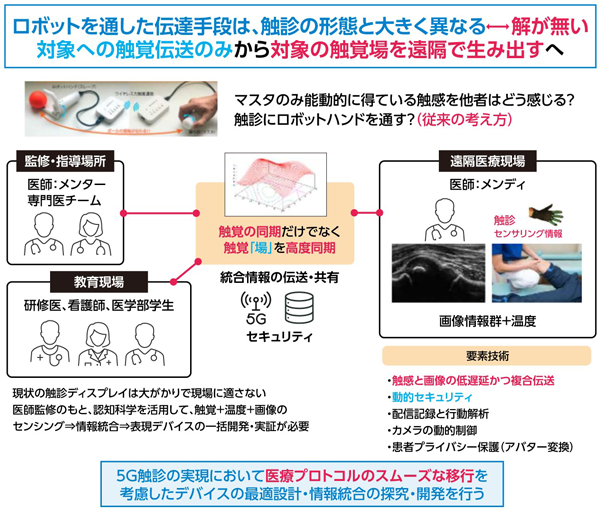

リモートで触覚を伝えるためには、入力側(触覚センサ)と出力側(センサから入力された触覚をデータ化して出力するデバイス)の機器開発が必須となる。このため、医工連携がプロジェクトの軸となっている。工学の側から本プロジェクトの実現にアプローチする池辺将之氏(北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター 教授)はこう話す。

教授 池辺将之氏

「私たちはこれまでイメージセンサから取得した画像データの加工、あるいは圧力や温度のセンシング及び、そこで得られたデータの表示などを研究してきました。これらをさらに発展させる方向を考えていたとき、今回のプロジェクトに出合いました。画像と触覚のデータを完全に同期して伝送するチャレンジングなテーマでした」

NEDOの公募事業として展開される本プロジェクト。ポスト5Gというテーマに対して、全国の研究機関などから多くの応募があったという。北海道大学を中心とするチームもその1つだった。BIPROGY公共サービス第一本部北海道公共サービス二部シニア・スペシャリストの藤田人士は当時をこう振り返る。

社会公共サービス第一本部

北海道公共サービス二部 シニア・スペシャリスト

藤田人士

「ポスト5Gを活用して何ができるか、何をすべきか。色々な方々に相談しました。思案を重ねる中、岩崎先生から『触覚を伝送する遠隔医療に取り組みたい』とのご意見をいただき、アイデアを整理して応募したところ採択に至りました。先生の真摯な思いにも触れ、私自身、ぜひ北海道中心のチームをつくりたいとの強い思いからテクノフェイスなどにも参加してもらいました」

藤田は大学や病院はもちろん、自治体や消防、介護事業者などさまざまな関係者にヒアリングを行い、プロジェクトの意義を確信したという。「地方に行くほど、医療課題は切実です。ある介護事業者は、深刻な医師不足により事業撤退の可能性もあると語りました。プロジェクトメンバーであることに加え、社会の一員として、新しい遠隔医療のシステムづくりに貢献したい気持ちが強まりました」と話す。

多様な「知」が融合する分野横断研究の醍醐味

プロジェクト実現の要として、北海道大学病院は2021年7月に、「次世代遠隔医療システム開発センター」を設置し、新しい遠隔医療システムの構築と臨床展開に向けた取り組みを進めている。

「開発を進める上で、実証実験は必須です。医師が患者の触診をした際、触覚がうまく遠隔地に伝送できるか、患者と医師に何らかのストレスがかからないか。これらを丁寧に検証する必要があります。例えば、触診の際に伝送が途切れたり、不安定になったりすると現場では使いにくくなります」と岩崎氏。さらに、患者に対面する現場の医師が遠隔地の専門医からアドバイスを聞いて患者に適切な所見を話せるようにする仕組みも重要、と続ける。

臨床に根差したテクノロジー開発を推進する存在として、さまざまな挑戦の叡智を蓄積する開発センターはプロジェクトに不可欠な役割を担っている。 池辺氏は実際の医療現場を間近で観察し、多くの実践知を得たと振り返る。

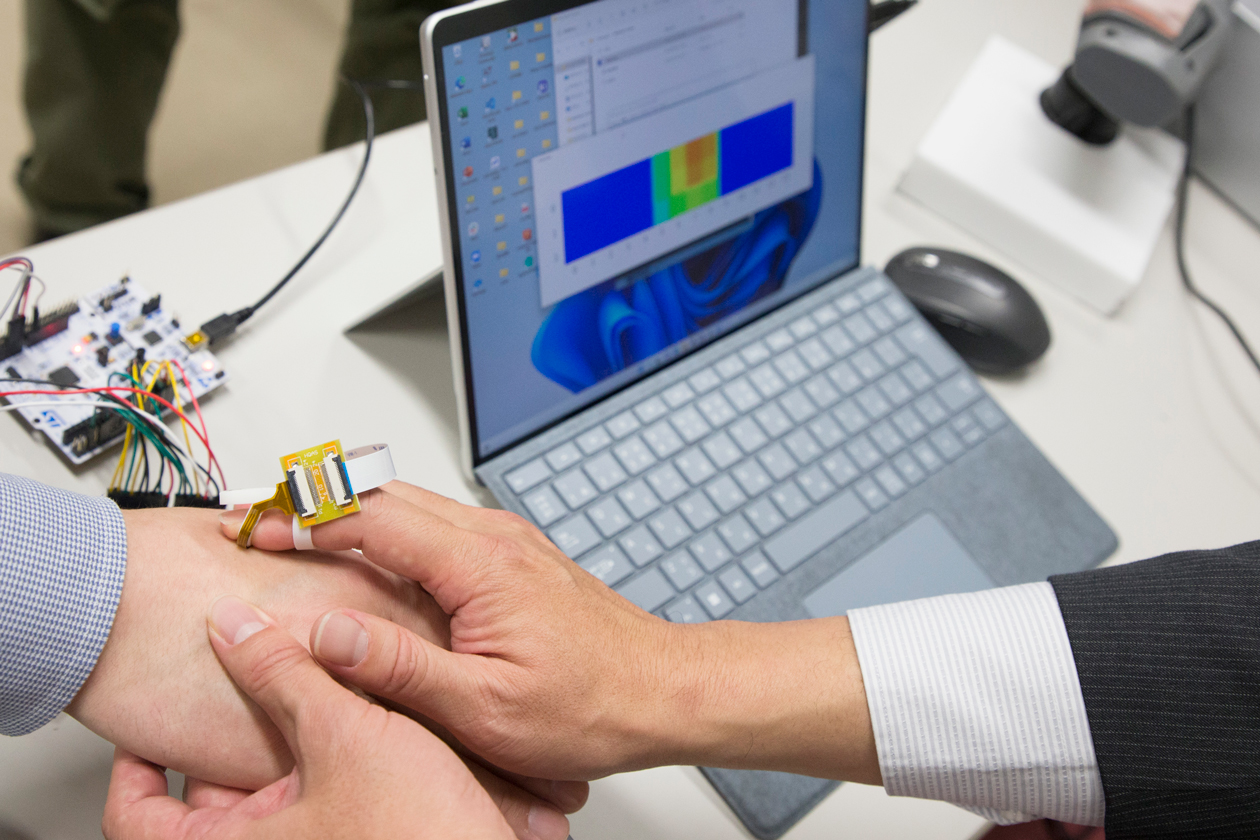

「研究開発の中で、触診に何度も立ち会わせてもらい、岩崎先生からも多くの助言をいただきました。例えば、触覚センサの形状デザイン。現場に立ち会うことで、肘や膝の患部をどのような角度からとらえ、どの程度の力加減で患部に触れるのかなどの気づきを得て、デバイスのデザインは改善されていきました。この過程を通じて、『より深く人に寄り添った形へと技術が進化していく』感覚を抱きました。多分野の方々から学ぶことは非常に多い。プロジェクトを通じて分野横断研究の醍醐味を感じています」

この言葉通り、分野横断のコラボレーション体制で共創が進んでいる。池辺氏の所属する北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センターは、触覚データのセンシングを画像として出力、全体のシステム統合などを担い、テクノフェイスは画像の中に触覚データなどを埋め込む技術や画像の表示形式などの開発を行う。BIPROGYはNTTドコモと協力しネットワーク上でのデータのやり取りなどの技術開発に臨むなどそれぞれの強みを生かしながら、遠隔医療システムの事業化に向けた歩みは、着実に前進している。

例えば、2022年5月に神戸市で開催された日本整形外科学会学術総会では、触覚センサ・触覚再現デバイスのプロトタイプなどを展示した。

このセンサが検知した触覚情報は、ヒートマップのような形で2次元表示することができる

「参加者からは大いに注目され、高い評価をもらいました。今後の事業化に向けては、医療機器としての認定が必要になります。そのためにデバイスやシステムの安定性、信頼性をさらに高めようとしています」と藤田は話す。信頼性向上に向けた取り組みとして、実証実験は重要なステップだ。現在、函館と釧路にある北海道大学の関連病院を5Gでつないで次世代遠隔医療システムを導入する準備が進められている。岩崎氏は「近く、病院間での実証実験を開始する予定です」と語る。

「触覚の定量化・可視化」が広げる医療DXの可能性

今回の研究開発には、遠隔医療分野にとどまらない可能性が期待されている。岩崎氏は「触覚を客観的な数値としてデータ化する技術は、多様な分野で活用できるのではないか」と見る。つまり、「触覚の定量化・可視化」である。

「触診には、力加減や触れる場所の温かさや硬さなどの感覚が関わります。これらを客観的な数値で可視化すれば、臨床教育などの分野でも効果を期待できるでしょう。将来的には、乳がんを心配する女性が、自分で患部や心配に感じる部分を触ってみた感覚をデータとして医師に届けるといったことも可能になるかもしれません」(藤田)。

触覚を客観的なデータとして示すことで医療DXの可能性も広がるはずだ。コロナ禍を受けて日本でも普及しつつある遠隔医療は今後、先進技術の成果を取り込みながらより発展していくだろう。

「これまでの遠隔医療は画像のやり取りが中心でした。今後は技術の成熟に伴い、各医師で異なった触診時の『感覚の定量化』が実現し、医療DXが加速すると考えています。患部への触れ方や診察を通じた患者の痛み度合いの把握状況を定量化・可視化し、正確に伝えることができれば、触診データの解析も可能です。例えば、多くのデータをAIに読み込ませれば、新しい知見が得られるかもしれません。 研究を通じ、技術の進歩を重ねることで患者と医師の信頼関係をより高めるサポートができるでしょう」と池辺氏は語り、こう続ける。

「実は、『感覚を伝送する』という発想。一昔前はSF映画で描かれました。それがまさに現実になろうとしています。かつて“夢”として描かれたテクノロジーを創造していく工学研究の醍醐味も大切にしつつ、人と人との信頼関係づくりのために、テクノロジーができることをもっと深掘りしていきたいと考えています」

一方、本プロジェクトで生まれた遠隔医療システムが、実際に活用されるにはまだいくつかのハードルを越える必要がある。藤田が触れた医療機器としての認定や法規制面での環境整備に加え、医療従事者の理解を深めるための努力も必要と岩崎氏はいう。

「遠隔医療が今どこまで進化しているのか、どうすれば実際に臨床で使えるのかなどをまず医療従事者に知ってもらう必要があります。遠隔医療の可能性や意義を伝える取り組みも今後強化していきたいと考えています。セキュリティへの配慮も重要な視点です。システムには高度な対策を実装していますが、対面診療に比べて機密性が低下する面も確かにあります。しかし、リスクをはるかに上回るメリットや有益性、将来性があります。その前提となるのは、やはり患者と医師との信頼関係。遠隔医療やオンライン診療の有効性と限界をしっかり説明できなければなりません。この点を、医療従事者はもちろん、多様な関係者に伝えるためのメッセージを発信していきます」

北海道大学を中心に進められている本プロジェクトは現在も進化を続けている。そう遠くない未来、その成果が事業化され、医療課題を抱える地域、困っている患者のもとに届けられる日が来ることだろう。