鼎談:「DXレポート2」が示唆する企業変革の成功条件(前編)

VUCA時代に求められる「バリュードリブン」経営の在り方

2020年12月、経済産業省から「DXレポート2(中間取りまとめ)」と題する報告書が発信された。これは、「2025年の崖」が話題となった「DXレポート」(2018年9月発行)の続編にあたる。昨今、新型コロナ対応としてテレワークなどが推進され、多くの企業でDXは加速したかと思われるものの、同レポートは「日本企業の9割がDXに未着手、あるいは二の足を踏んでいる」と伝える。本稿では、レポートを取りまとめた「デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会」の座長・南山大学理工学部ソフトウェア工学科教授の青山幹雄氏を招き、日本ユニシス代表取締役社長の平岡昭良、ジャーナリストの福島敦子氏が、企業がDXを実装するための条件を語り合った。(以下、敬称略)

*1 本記事は2021年3月4日に取材したものです。

*2 青山幹雄教授は2021年5月13日にご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。

「DXレポート」に示された危機感と

企業が目指すべき方向性

福島 2018年9月に発表された「DXレポート」は、副題にある「2025年の崖」という言葉のインパクトもあり大きな話題になりました。続いて、2020年12月には「DXレポート2」が公表されました。両研究会で座長を務めた青山先生に、まず、昨年末のタイミングでDXレポート2を世に問うた理由について伺います。

教授 青山幹雄氏

青山 2018年の段階では、産業界全体でデジタル化に取り組まなければ世界から取り残される危機感が強く、日本企業の課題を中心に記述しました。「2025年の壁」にしようという意見もあったのですが、壁だと容易に乗り越えられると受け取られるかもしれません。そこで、あえて「崖」という強い表現を使いました。DXには、「デジタル化」と「変革(=トランスフォーメーション)」という2つの側面があります。特に変革には時間を要しますし、痛みを伴うこともあるでしょう。困難な道のりを歩むには、危機感とともに確かな方向感が必要です。DXレポート2ではいくつかの指針を示して、一歩を踏み出そうとする企業を後押ししたいと考えました。

平岡 テレワークの普及に見られるように、この1年でデジタル化が進んだ企業は多いと思います。しかし、多くの産業分野において変革への取り組みは十分とはいえません。確かに、デジタルによって事業や業務の変革は可能ですが、それが企業内にとどまっているうちは狭義のDXといえるでしょう。広義のDXは企業の枠を越え、他の産業や社会とつながるところに生み出されると私は考えています。

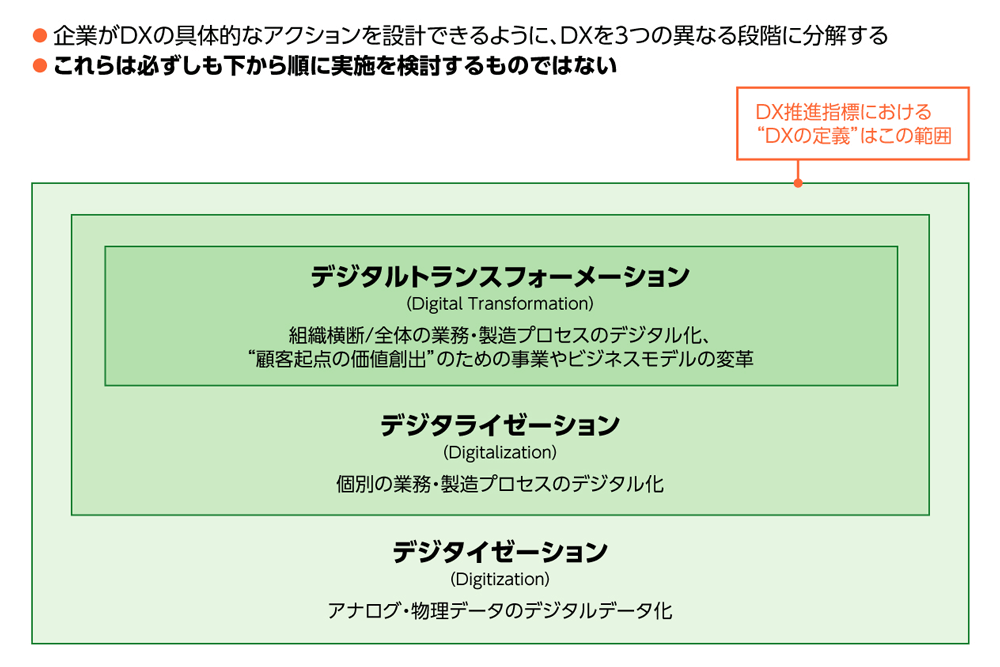

青山 DXには3つの段階があります。第1段階は、紙の文書をデータ化するデジタイゼーション。脱ハンコやペーパーレス化などです。第2段階は、特定業務のデジタライゼーションでデジタルを活用した業務プロセスや組織の変革などが含まれます。第3段階は、デジタルの力を生かした社会課題解決。これがDXの最終的なゴールです。

「DXレポート2」が示唆する3段階のDXパターン

福島 広義のDXと第3段階のDX、お二人が目指す方向は同じといえそうです。では、日本におけるDXはどの段階にまで進んでいると見ていますか。

青山 第1段階の企業は多いと思いますが、第2、第3段階に向けてはやるべきことが多いのではないでしょうか。先ほど変革の痛みに触れましたが、それゆえに足踏みしている企業が多いように見えます。変革にはリスクが伴いますが、それは避けて通れない道。リスクとチャンスは表裏一体です。チャンスをつかむには、慣れ親しんだ企業文化を変化させることを恐れずDXを前向きに捉える姿勢が重要です。

「企業間競争の時代」から「エコシステム間競争の時代」へ

福島敦子氏

福島 平岡社長は、DXの本質をどのように捉えていますか。

平岡 デジタルの力は大きく2つあると考えています。「あらゆるものを見える化・見せる化する力」、そして、「あらゆるものをつなぐ力」です。例えば、急速に広がった脱プラスチックストローの動きを考えてみましょう。プラスチックゴミの問題が映像や統計的なデータなどの形で可視化されることで、世界中の企業や人々の行動が変わりました。デジタルにはこれほどのパワーがありますし、企業にはそれをどのように生かすかが強く問われる時代が来ています。DXは、確かに企業の競争優位をもたらすこともあります。しかし、それ以上に上手に活用すれば人々の行動変容や社会の在り方を変えることもできる。人々や社会をより良い方向に進める力があり、そこにDXの本質があるのだと私は思います。

福島 日本ユニシスグループは「デジタルコモンズ」というコンセプトを掲げ、多様なパートナーとの連携を通じて社会課題の解決を目指していますね。「ビジネスエコシステム」という概念を発展させてデジタルコモンズに至ったと理解していますが、2つの概念についてご説明いただけますでしょうか。

代表取締役社長 平岡昭良

平岡 ビジネスエコシステムという言葉を本格的に使い始めたのは、2014年ごろからです。一つの企業では競争優位を確立しにくい時代になったという認識のもと、多くの企業が連携することで優位性を獲得しようと考えました。こうした中で、ビジネスエコシステムによる社会課題解決の可能性について理解を深めました。2018年には私たち自身の存在意義を見直して「社会課題の解決を目指す」と再定義しました。

福島 2018年は、DXレポートが出された年でもありますね。

平岡 DXレポートの影響は大きく、社会全体でデジタルやDXへの関心が高まりました。私たちも議論を重ね思考を深めました。社会課題解決を図る上で、デジタルは大きな役割を担います。世の中にはさまざまな未稼働資産、付加価値を出し切れていない資産があります。デジタルを活用すれば、これらを見える化・見せる化し、さらに社会的な需要とのマッチングも可能です。こうしたコミュニティがいくつも立ち上がることで、多くの社会課題解決につながっていくでしょう。さらに、社会的価値に向けた投資を集めることもできます。このような活動を支えるコミュニティがデジタルコモンズです。私たちは社会課題の解決に役立つ、デジタル時代の共有財と、これらを使って新たな付加価値を創出する仕組みやコミュ二ティをつくりたいと考えています。

青山 私も「企業間競争の時代」から、「エコシステム間競争の時代」に移行しつつあるように感じています。例えば、Uberはタクシー会社ではありませんが、移動のためのエコシステムをつくり、人々の不満や社会課題の解決を目指しています。同じように、デジタルとデータの力をうまく使うことで解決可能な課題は世の中に多くあります。このようなエコシステムをさらに発展させ、デジタル時代の共有資産をつくるという考え方に大いに共感します。

DXの本質は人々の行動変容や

社会の在り方を変えること

福島 2020年春の緊急事態宣言を受けて迅速にテレワークに移行できた企業と、そうでない企業がありました。その違いは「環境の変化に柔軟に対応できるかどうか」が重要であったように思います。こうした問題意識は、DXレポート2でも示されています。「VUCA」と称される先の読めない時代に、感染症のリスクは世界の不確実性を改めて多くの人々に印象づけました。企業はどのように向き合うべきでしょうか。

青山 私は、ビジネスの進め方には2つのタイプがあると思っています。「プランドリブン」と「バリュードリブン」です。前者は、数年程度の計画を立て、それに基づいて進捗を管理する方法論です。後者は、「今やるべきこと、最も価値のあることに取り組む」。その特徴は、数カ月程度で形をつくって実践し、その中で得た経験を積み重ねつつフィードバックしながら改善を繰り返す、というもの。システム開発におけるアジャイルと同じで、「答えがない中で答えに近づく」ための方法論です。そこでデジタル活用が果たす可能性は大きいですし、デジタルがうまく活用・機能すればDXと呼ばれるでしょう。確かにプランドリブンな進め方がふさわしい正確性や確実性が重視される分野もありますが、VUCAの時代、バリュードリンブンが適している分野が広がっているように思います。

福島 バリュードリブンを実践するためには、経営者のマインドも変える必要がありそうです。

青山 日本企業はしばしば内向きと評されてきました。しかし、社会課題解決のようなゴールを目指すのであれば、内向きから外向きへの思考転換が必要です。現在の大企業トップが成功体験を積んだのは、20~30年ほど前のことだと思います。その当時は目標に向かって一致団結というプランドリブンな経営スタイルが当たり前でした。その意味において、おそらく最も難しいのは経営者自身の発想の転換です。とはいえ、「難しい、できない」といっていられる状況ではありません。時代の変化に適応できなければ、どんな企業も生き残ることはできません。

平岡 企業の社会的責任への関心は高まるばかりです。経営者や社員が外に目を向け、「自分たちはどのようにして社会的価値を生み出しているのか」、あるいは「社会課題を生み出していないか」を常に意識する必要があります。そして、どこかに問題があれば素早く反応して改善を繰り返す。そうしたアジャイルな方式を単一の企業内だけでなく、エコシステムとして実践することが求められています。世の中はかつてないほどのスピードで変化しています。社会全体、あるいは自分たちの変革の社会的な効果などを観察しながら、変革し続ける姿勢が重要です。

青山 継続的な変革は本当に重要です。そのためにも、まずは変革に前向きな機運を醸成する必要があります。私自身の日常を振り返っても、この1年間はオンライン会議への出席が当たり前になりました。出張して参加者との交流ができないのは残念ですが、効率が上がったとも言える。物事にはメリットとデメリットがありますが、コロナ禍はデジタルのメリットに気づくきっかけになったのではないでしょうか。このきっかけを適切に捉え、変革に前向きなマインドを育ててもらいたいと思っています。

福島 考えてみると、テレワークを実現するための技術は以前からあったものです。しかし、多くの企業はそれを知っていても使おうとは思いませんでした。そして今回、必要に迫られてテレワークを導入して、「これは使える」とか「働き方改革に生かそう」と感じている経営者も少なくないはずです。技術だけそろっていても変わらない。「何かをしよう」という意志がなければ変わらないということだと思います。それは、DX全般に対して言えると感じます。続いて、企業変革にはどのような視点が求められるのかをテーマに深掘りしていきたいと思います。

Profile

- 青山 幹雄(あおやま・みきお)

- 南山大学理工学部 ソフトウェア工学科 教授、工学博士

- 1980年、岡山大学大学院工学研究科修士課程修了後、富士通株式会社入社。分散処理通信ソフトウェアシステムの開発などに従事。この間1986~88年、米国イリノイ大学客員研究員も務める。1995年より新潟工科大学情報電子工学科教授、2001年より南山大学数理情報学部情報通信学科教授。2009年より現職。経済産業省の「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」(2018年)、「デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会」(2020年)座長を務める。

- 平岡 昭良(ひらおか・あきよし)

- 日本ユニシス株式会社 代表取締役社長

- 1980年、日本ユニバック(現・日本ユニシス)入社。2002年に執行役員に就任、2005年から3年間CIO(Chief Information Officer)を務めた後、事業部門責任者として最前線の営業・SEの指揮を執る。2011年に代表取締役専務執行役員に就任。2012年よりCMO(Chief Marketing Officer)としてマーケティング機能の強化を図る。2016年4月、代表取締役社長CEO(Chief Executive Officer)/CHO(Chief Health Officer)に就任。

- 福島 敦子(ふくしま・あつこ)

- ジャーナリスト

- 中部日本放送を経て、1988年独立。NHK、TBSなどで報道番組を担当。テレビ東京の経済番組や、週刊誌「サンデー毎日」でのトップ対談をはじめ、日本経済新聞、経済誌など、これまでに700人を超える経営者を取材。複数の上場企業の社外取締役や経営アドバイザーも務める。島根大学経営協議会委員。農林水産省林政審議会、文部科学省の有識者会議の委員など、公職も務める。著書に『愛が企業を繁栄させる』『それでもあきらめない経営』など。