IoTスマートごみ箱「SmaGO」がオーバーツーリズムによるごみ問題解決の一手に

観光客による自発的な景観維持で美しい宮島を取り戻す

観光産業がにぎわいを取り戻す一方で、オーバーツーリズムによって観光客が大量のごみを出し、現地に暮らす人々の生活環境に悪影響を及ぼす事象は大きな課題となっている。こうした課題解決に向け、BIPROGYではIoTスマートごみ箱「SmaGO(スマゴ)」の普及を通じて各地で取り組みを進めている。今回は、広島県廿日市市にある世界遺産・宮島での活用事例について取り上げる。宮島ではごみ問題の対策として、2024年8月よりSmaGOを設置し、環境省のモデル事業にも採択された。本稿では、宮島のオーバーツーリズムが引き起こしたごみ問題の解決に向けた取り組みを通じて、SmaGO導入の背景や効果、宮島の事例から見える持続可能な観光のあり方を考えたい。プロジェクトに携わる廿日市市役所の児玉剛樹氏、廣本雅彦氏、中島英昭氏と、BIPROGYのSmaGOチームメンバーである池田流星、栗原文音に話を聞いた。

観光客数の回復とともにごみの量も増加し、SmaGO導入へ

――まずは、宮島におけるオーバーツーリズムなどの諸課題をお聞かせください。

児玉世界遺産である宮島への観光客は近年増加の一途をたどり、2019年には過去最高の約465万7000人を記録しました。その後、新型コロナウイルスの感染拡大により一時的に減少しましたが、今年は過去最高の480万人に達すると見られています。それに伴い、新たな問題も出てきました。コロナ禍によって、宮島ではテイクアウトをして食べ歩きができる飲食店が増加し、そのごみが急増したのです。

宮島企画調整課 宮島まちづくり推進係 係長

児玉剛樹氏

これまで宮島では、ごみは観光客に持ち帰っていただくよう、廿日市市が呼びかけていました。公共のごみ箱も設置されていましたが、島内に生息する鹿がごみをあさり動物の健康被害にもつながる点を考慮し、十数年前から設置数を減らしてきました。しかし、観光客とごみの増加を背景として、この取り組みにも限界が見え始めていました。

また、宮島一の観光スポットである厳島神社では文化財保護の観点から境内での飲食は禁止です。そのため、厳島神社が神社の入口にごみ箱を設置していましたが、ごみの量が膨大で大きな負担を掛けている状況でした。そのような中で、観光客の動線上の屋外に公共ごみ箱を設置できないか検討しつつも、大量のごみが排出されることが明らかな中で、ごみ箱からごみがあふれないことや、景観面はもちろん、鹿がごみ箱を荒らさないようにすることがハードルとなっていました。これらの事情から「SmaGO」に解決策としての可能性を感じました。

宮島の観光街にはテイクアウトに特化した飲食店が多い。

――宮島以外の観光地ではどのような点が課題となっているのでしょうか。解決に向けた取り組みも併せてお聞かせください。

池田現在、インバウンドを含む観光客が戻ってきたことで、各地の観光公害が深刻化しています。ごみを観光客に持ち帰ってもらうスタンスの自治体も多いですが、現実にはごみ箱からごみがあふれたり、ポイ捨てされていたり、トイレでの置き捨てが目立つ観光地もあります。観光客の善意に改善を委ねることは難しい状況でもあり、ごみ対策はまさに転換期を迎えています。

池田流星

実際、観光庁の調査では、訪日中の外国人観光客の困りごととして、「ごみ箱の少なさ」が30.1%と最多です(令和5年度「訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するアンケート」調査結果より)。特に観光スポットや、その道中でのごみ箱不足を指摘する声が目立ちます。こうした背景から、ごみ問題解決に向けSmaGOを導入する自治体が増えています。

例えば、大阪の道頓堀商店街では、20台のSmaGOが設置されました。道頓堀は宮島と同じように食べ歩きを楽しむ観光客が多いものの、商店街の道路にはごみ箱が設置されていませんでした。飲食店の回収だけでは限界があり、ごみ問題が深刻でした。SmaGO導入の結果、路上にあるタバコを除くポイ捨てが90%も減少しました。今後もこのような事例が増えると予想され、今回の宮島での導入事例はパイオニア的な存在だと考えています。

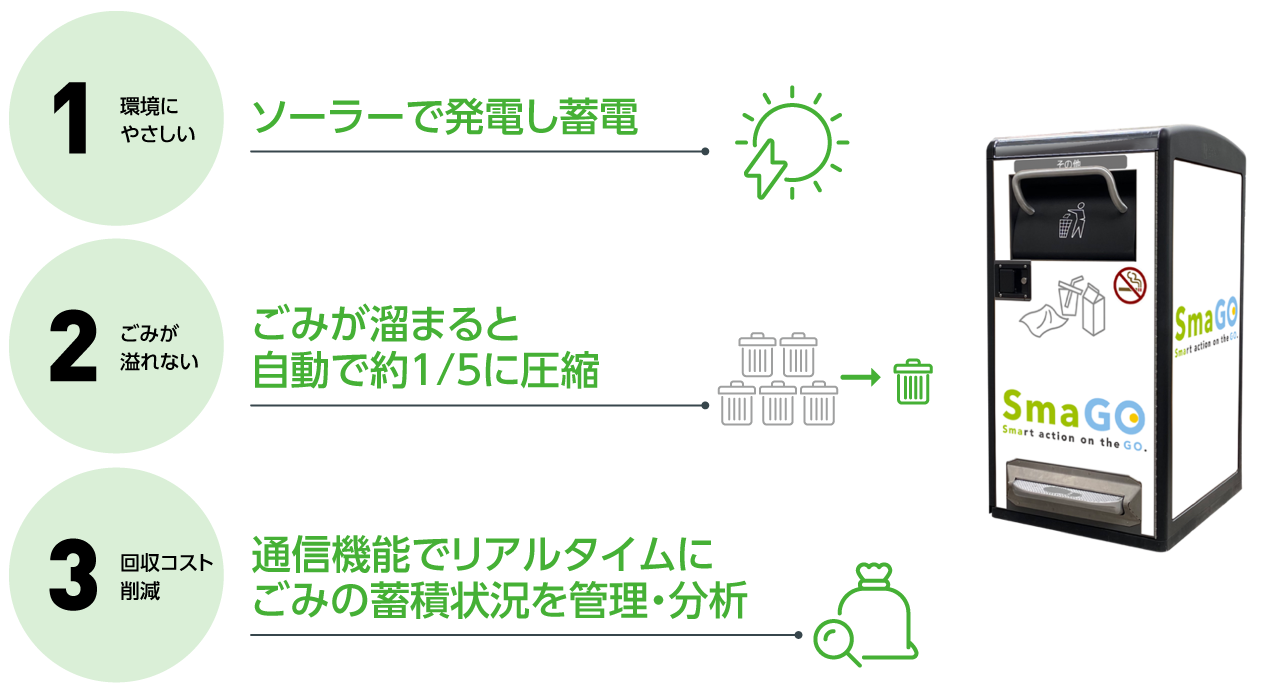

――SmaGOには、大きく3つの特徴があると聞きました。ポイントを教えてください。

栗原文音

栗原1つ目は、ソーラーパネルの搭載です。8時間の日照で約20日間稼働でき、外部電源不要、電力を自給自足するごみ箱を実現しています。2つ目は、ごみ圧縮機能です。センサーでごみの量を感知し、満杯になると自動でごみを圧縮できます。約5分の1まで圧縮し、1台で約600リットルものごみを収容することができます。ごみ箱からごみがあふれる心配がなく、景観を損なうこともありません。3つ目は、効率的なごみ回収が可能なことです。SmaGOに通信機能を付与するSIMカードと、センサーが内蔵されており、スマートフォンやタブレットからごみの蓄積状況をリアルタイムに管理・分析可能です。ごみ箱が満杯になる前に通知が届くため、効率よくごみを回収できます。

SmaGOの特徴とビジネススキームイメージ

――宮島でSmaGOの導入に至った決め手をお聞かせください。

ゼロカーボン推進課 課長

廣本雅彦 氏

廣本児玉君が先ほど触れましたが、これまでの公共ごみ箱は、景観や環境、鹿対策の観点から適切に管理できる場所に限定して設置していましたが、観光客の増加により既存のごみ箱だけでは対応が難しくなっていました。この状況を受け2023年に2回、臨時のごみ回収所を設置し、ごみの排出状況を調査したところ、予想を超えるごみの量と大量の飲み残しが発生していることが確認できました。こうしたことから、店舗による自主回収の強化に加えて、SmaGOの導入も検討していました。導入の決め手になったのは、「飲み残し用のごみ箱も一緒に設置できる」とご提案いただいた点でした。

中島英昭 氏

中島他の機能ももちろん魅力的ですが、宮島では飲み物のテイクアウトが多く、プラカップに加えて飲み残しの問題もありました。この対策ができれば、ごみの減量にもつながります。飲み残しは可燃ごみに混入すると、かなりの重量になるからです。適切に分別することで、持続可能な社会の実現にも貢献できていると思います。

池田飲み残し用のごみ箱は、今回、初の設置となりました。飲み残しごみは全国的にも大きな問題となっていて、特に駅などでは飲み残しでごみ箱が水浸しになるケースも見られています。飲み残しボックスがきちんと機能するか懸念もありましたが、海外の方も含めて分別をしてくださっているので手応えを感じています。

広島の特産であるレモンを使ったドリンクも、食べ歩きで人気の商品。

氷を含む飲み残しが発生するため、燃えるごみの減量化に大きく貢献している

栗原また、今回の取り組みは、環境省の「ごみのポイ捨て・発生抑制対策等モデル事業(観光庁連携事業)」の採択事業として実施されています。全国の観光地がごみ問題に頭を悩ませる中、SmaGO導入によりどのような効果が生まれるのかを実証する機会にもなりました。

「誰でも」迷わず、積極的に分別できるデザインを採用

――SmaGO導入に際して、宮島ならではの工夫点があれば教えてください。

池田屋外に設置されているごみ箱は、燃えるごみと燃えないごみの2分別であることが多いです。しかし今回は、「燃えるごみ」「飲み残し」「ペットボトル」「缶・瓶」の4分別を実施しています。そして、4分別をきちんと行ってもらえるよう、SmaGOの筐体には海外の方にも分かりやすいデザインを採用しました。

このデザインには、BIPROGYが研究を進めているナッジ(※1)、仕掛学(※2)、インフォグラフィックス(※3)を活用しています。また、景観配慮として宮島の島内と、島への移動の起点となる「宮島口」でそれぞれの場所に合わせたカラーリングをしています。ここまで分別表記やデザインにこだわったSmaGOは宮島が今のところ唯一ですね。

- ※1ナッジ:行動心理学をもとに、望ましい行動を取れるよう人を後押しするアプローチ

- ※2仕掛学:人の行動に起因する問題に対し、「仕掛け」によって行動の選択肢を増やし、自覚的な行動変容を促す新しい学問分野

- ※3インフォグラフィック:あるテーマに関するさまざまな情報やデータをもとに、情報を整理して見やすく整えた画像を作成する手法

それぞれのエリアの景観に配慮したもので、宮島内に設置されたものとはカラーリングが異なる

――SmaGO導入に連動するごみ問題解決への取り組みを教えてください。

廣本「宮島で、ごみになるものは減らしましょう」とスローガンを掲げ、「ごみを、持ち込まない」「ごみを、増やさない」「ごみを、散らかさない」の3つの柱で各種対策に臨んでいます。

例えば、宮島への玄関口である宮島口にもSmaGOを設置し、島内へお入りになる前にごみを捨てていただき、観光を楽しんでもらう工夫をしています。デジタルサイネージによる啓発活動や宮島口みらい協議会と共同でその啓発活動も実施しています。ポスターの作成などでは一部BIPROGYに協力いただいています。

(右)宮島口にもデジタルサイネージを設置し、ポスターの内容に加えて

ごみ箱の設置場所なども案内している

その他、マイボトル専用のウォーターサーバーを宮島に設置し、ペットボトル削減に向けた取り組みも進めています。加えて、観光客の増加に伴い発生する行政サービスの費用の一部を観光客に負担していただく「宮島訪問税」の制定をきっかけに、宮島で発生したごみは廿日市市で処理する方針とし、ごみ自体の削減を意欲的に呼びかけています。

――取り組みは2024年8月からスタートしました。現時点での実感をお聞かせください。

児玉これまで宮島口の観光案内所では、ごみ箱の設置場所の問い合わせが非常に多く、そのたびに持ち帰りをお願いしていました。それが宮島口へのSmaGO設置によって格段に減りました。宮島の島内に設置したSmaGOは、多くの観光客が訪れるTOTOおもてなしトイレや宮島の桟橋ターミナル(フェリー乗り場)の近くに設置したことで、トイレ内などの置きごみがかなり減った印象です。加えて、観光客自身によるごみの分別廃棄にも役立っています。また地域の方々からも、非常に好評をいただいています。例えば、置きごみが減ったことや、ごみの処分に困っている観光客に案内しやすくなったという声が上がっています。

――今後、SmaGOを運用する上で、よりブラッシュアップしていきたい部分はありますか。

児玉今後の課題として、食べ歩きで使われるスプーンやプラカップなど、宮島特有のごみの分別表示をより分かりやすくする必要があると感じています。それぞれの国や住んでいる自治体によってごみの分別方法が異なるため、外国の方はもちろん日本人でも迷うことがあり、今後デザイン部分などでより宮島に特化した形に改善していく必要があると考えています。また、飲み残し用ごみ箱のトレー部分にレモンなどが残ってしまって鹿が寄ってくる場合があり、対策を検討できればと考えています。

SmaGOを起点に観光地全体の魅力向上へ

――今回の取り組みを宮島のより良い未来へとつなげるために、今後の展開をどのように見据えているのか、お聞かせください。

廣本今回の取り組みは、宮島のごみ対策におけるまさにスタートラインです。SmaGOの設置によりハード面での効果は実感していますが、今後はソフト面も強化していく必要があります。捨てられるごみ自体を減らすために、事業者と連携して、啓発活動など取り組みをしていきたいと考えています。

児玉宮島では労働力不足が課題で、ごみ回収の人材確保も難しい状況です。現在は人が管理しやすい場所にSmaGOを設置して実証実験を行っていますが、将来的には人による管理が行き届きにくい場所に設置されている公共のごみ箱をSmaGOに置き換え、ごみ回収の効率化を図っていくことも視野に入れています。

中島事業系ごみも多い宮島ですので、事業者の方にもごみ問題解決に協力していただかなければ、根本的な解決は難しいと考えています。ごみの減量化を進めていかないと市の負担が増加する一方ですので、さまざまな方と協力しながら、引き続きごみ問題解決に向けた取り組みを継続していきたいです。

――BIPROGYは今後ごみ問題の解決に向けどのように取り組みを推進するのか、その展望をお聞かせください。

池田SmaGOは社会課題解決に貢献できるごみ箱ですが、そこに私たちBIPROGYが介在する価値は、データ活用にあると考えています。SmaGOから得られるデータを通して、ごみ回収の効率化や最適な設置場所の選定、人手不足解消、ひいては観光地全体の魅力向上につなげていきたいですね。

栗原今後はごみを集めるだけでなく、リサイクルやアップサイクルまで視野に入れた改革が必要であり、BIPROGYとしても力を入れていきたいと考えています。ごみを有効活用するためにはごみが捨てられる時点での分別が重要です。しかし、屋外に設置されたごみ箱から回収されたごみは細かく分別されていないため、リサイクルするのは非常に難しいのが現状です。その解決策としてSmaGOを活用し、分別を徹底しリサイクル可能なものを増やしていくことで、ごみ問題の解決に貢献していきたいと考えています。今後も宮島のみなさんと共に取り組みながら成果を発信していき、他の地域にもこうした取り組みを拡大していきたいです。