循環型ビジネスモデルが導く“暮らし”の新しいかたち

社会課題解決と企業成長を両立する「CLAS」の事業哲学

「すべてはこの星で生き続けるために」をテーマに開催された「BIPROGY FORUM 2025」。特別講演では、家具・家電のサブスクリプションサービス「CLAS(クラス)」を展開し、循環型ビジネスの先駆者として注目を集める久保裕丈氏が登壇。社会課題の解決と企業成長の両立を目指す挑戦の軌跡、そして二度の起業から得た新事業創出への強い思いを語った。続いて、BIPROGY常務執行役員CMOの永島直史との対談では、事業を通じて社会課題解決に挑む使命感と、オープンイノベーションによる価値創出の可能性について熱く語り合った。その模様をお届けする。

暮らしの自由度や選択肢を広げる家具・家電の革新的なサービス「CLAS」

代表取締役社長 久保裕丈氏

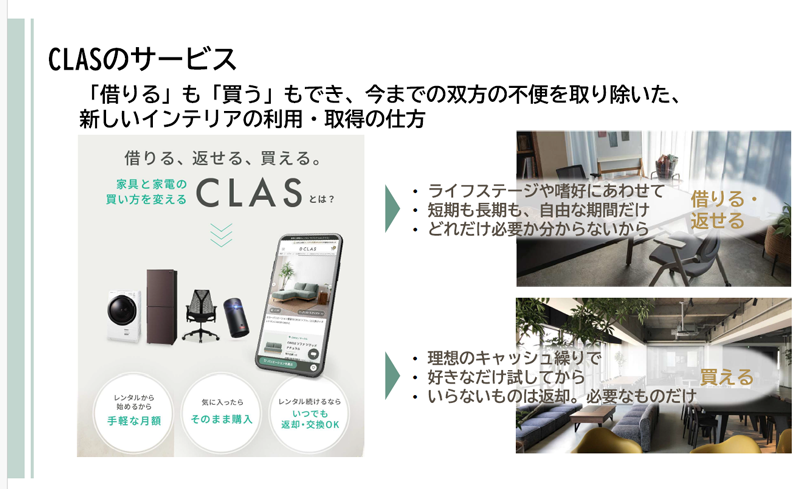

株式会社クラスは、家具・家電のサブスクリプション事業「CLAS」を個人・法人向けに展開しています。大型で高額な耐久消費財において「借りる」「返せる」「買える」サービスを提供することで、人々の暮らしを自由で生産性の高いものにしたいと考えて生み出した事業です。

例えば「CLAS」では、利用期間を決める必要がなく、必要な家具を借りて、不要になったらいつでも返却できます。また、使ってみて気に入った商品は購入も可能です。個人と法人の幅広い層にご利用いただいており、個人では20代後半から70代まで、法人ではスタートアップ企業のオフィス構築のニーズが特に多くなっています。

このサービスをスタートしたのは、2018年8月です。当時から今年までの約7年間で、家庭用耐久財の価格は約35%上昇しており、インテリアサブスクリプションサービスへの需要が高まっています。この時代背景の変化が「CLAS」の成長を後押ししています。また、転職頻度の増加やテレワーク率の上昇など、働き方の変化により引っ越しの機会も増えています。この社会の流動性の高まりに対応するためにも、今、耐久財を自由に活用できるサービスが求められています。

私たちがサービスを通して実現したいのは、大型で処理負荷の高い耐久消費財を循環させることです。物が大量生産され、大量消費された後に大量廃棄される現状に危機感を抱いているからです。「必要なものを、必要なだけ利用し、不要になったら返却していただく」。こうして家具・家電を循環させ、できるだけ少ない資源で消費者の皆さんの役に立ちたいと考えています。

「CLAS」では、高い技術を持つ職人や技術者が社内に在籍しており、お客さまがご利用して返却された製品の修繕にも力を入れています。例えば、1つの製品を延べ10人以上のお客さまにご利用いただいた後でも十分に機能するほどにメンテナンスされています。顧客にとっては金銭的負担を抑えて家具・家電を利用でき、環境負荷も低く、私たちも利益を得て成長できる、まさに三方よしの事業であると自負しています。

複雑なオペレーションを完全内製化して効率アップ

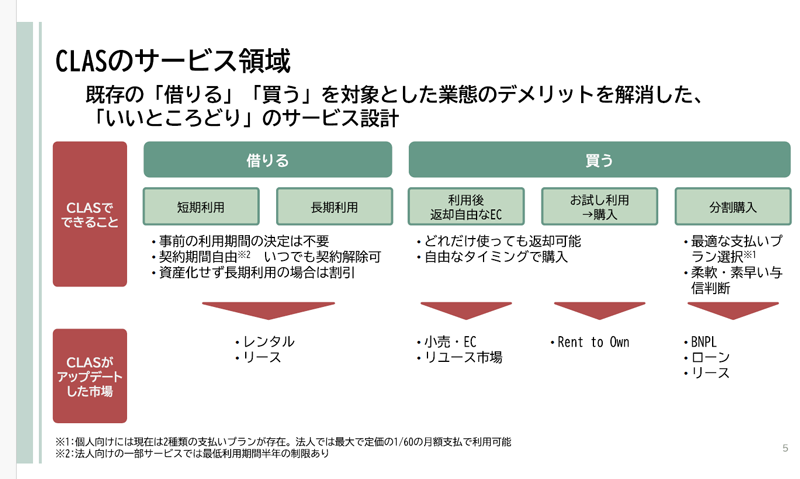

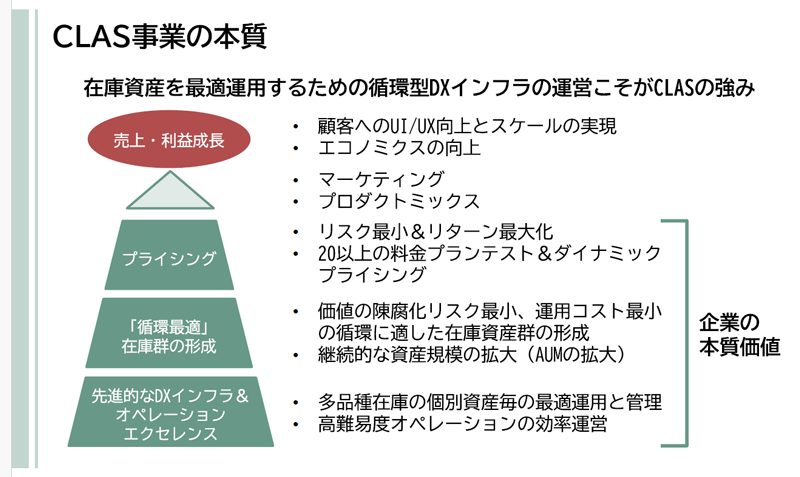

事業の本質は、DXによるオペレーションインフラの運営だと考えています。「CLAS」では約1万種類の家具・家電を取り扱っています。これらを循環させていくと言えばシンプルに聞こえるかもしれませんが、売り切りの事業と比較するとオペレーションがきわめて複雑です。さらに、適切な管理運営のためのオペレーションも必要です。このため「CLAS」では、資産運用から再生までのオペレーションを内製化し、ノウハウを蓄積して品質と効率の向上を図っています。

そして、循環に適した在庫資産をいかに確保し、それを拡大するかが重要です。また、ユーザーにとっては初めての体験になりますので、受け入れてもらうための適切な価格設定も重要です。例えば、私たちの利益を優先すると、ユーザーの負担が増加する可能性があります。そのため、20以上の料金プランのテストと、システムに蓄積したデータを基にしたダイナミックプライシングを行っています。

私たちはIT、オペレーション、ものづくりのすべての側面を持ち合わせており、それらを統合して循環型事業を実現しています。創業以来、売り上げは順調に伸び、AI活用による生産性向上などのインフラ強化により販管費の削減を実現しています。また、「CLAS」のサービスを利用いただくことで、CO2排出量も36%削減できていることが環境省の実証事業で認められています(参考「クラスの事業活動における脱炭素・資源循環の貢献効果に関する調査結果」)。

こうしてお話しすると、すべて順風満帆だったように聞こえるかもしれません。しかし株式会社クラスは、私にとって2社目の起業です。大学院修了後、コンサルティング企業で5年間働いた後、2012年に「MUSE&Co.(ミューズコー)」というファッションECの会社を立ち上げました。

このとき、マーケットやバリューチェーン、競合を分析し、コンサルタント的なアプローチが先行する形で事業を創出しました。多方面から分析してセグメンテーションを図り、ロジカルに「きっとこれなら事業を大きくできる」と考えてスタートしました。しかし、企業売却やその後成長の停滞などがあり、最終的には理想とする事業規模まで拡大させることができず、会社を去ることになりました。これは、今でも私の中で忸怩たる思いとして残っています。

一方、「CLAS」は、「自分自身が強烈に欲しいサービス」という非常にシンプルな思いを軸に立ち上げました。世の中を探しても、自分が欲しいと思うピッタリのサービスが見当たらなかったのです。「それなら自分で作ろう」と考えました。2018年に引っ越しをした際、前の家の家具・家電を、かなりのお金と労力をかけて新しい家に移したにもかかわらず、新しい家にまったく合わず困りました。洗濯機はサイズが合わないために配置もできず、捨てざるを得ませんでした。家は賃貸なのに、その中身は購入しなければならないことに不自然さを感じました。

知人への聞き取りや、海外事例の研究、ユーザーアンケートなどのフィジビリティスタディ(事業化可能性調査)の後、事業計画を策定し、2018年に株式会社クラスを登記しました。まずは「“暮らす”(くらす)を自由に、軽やかに」というビジョンを決め、「CLAS」のサイトを構築し、適切な人材を採用して、構想から半年程度でサービスを開始しました。

たゆまぬ情熱と、挑戦する心が事業成長のカギ

「CLAS」の事業化には、乗り越えるべき壁が数多くありました。専門家に聞いても「オペレーションが重すぎて絶対に儲からない」と言われ、「サプライヤーはきっと見向きもしないよ」「ユーザーニーズって本当にあるの?」という声もありました。

そんな声を前に、私は「この事業を絶対に始めよう」と覚悟を決めました。例えば、EC事業が世の中に出る前、多くの人が「実際に見ずに物を買うなんてありえない」と言いました。しかし今やECは、生活に欠かせない社会インフラです。「CLAS」もそれと同じ変遷をたどるに違いないと考えました。また、参入障壁が高く、大成功している企業もありません。それなら難しいけれど、覚悟を持って走り出すことで、人々の生活を豊かにするサービスを作れると思ったのです。

事業創出には、もちろんロジカルなアプローチも大事だと思います。しかし、立ち上げる人の強烈な原体験や欲求に根ざした事業は、お客さまが本当に求めている本質的な課題意識に近いと感じています。

「どうしても欲しい」「実現したい」という強い思いを持っている人は、困難に直面しても心が折れにくく、夢を追い続けることができます。反対に、経営者自身がその思いを失い、心が折れてしまったとき——それは事業の失敗を意味します。二度の起業を経験して、私はこの結論に至りました。たゆまぬ情熱と、挑戦する心。これこそが事業の成長において最も大事なことではないかと思います。

提供者目線からユーザー目線への転換

永島素晴らしいご講演をありがとうございました。BIPROGYも経営方針(2024-2026)の2年目を迎え、従来のコア事業に加え、成長事業として、社会課題解決につながる事業開発ビジネスに取り組んでいます。さまざまな実践を通じて、「共に社会課題解決を行いたい企業」として私たちを想起してもらえるよう努力を続けています。久保さんのお話を聞いて、とても共感する点が多いと感じました。起業された株式会社クラスは、社会課題解決企業と呼んでよいと思いますが、久保さんご自身はこの使命をどのように捉えて事業を進めているのでしょうか。

常務執行役員 CMO 永島直史

久保まず、事業を始める際には、「必ず社会課題解決につながらなければならない」という縛りを自らに課しています。一方で、規模の拡大も重要であると考えます。ニッチで限られた人々の課題解決に取り組むことも素晴らしいと思いますが、私たちは新しい社会のインフラになることを目指しています。つまり、明日私たちのサービスがなくなったら困る状態を作らなければならない。それを実現するために、何をしているのか――。

利用者が抱える課題や困りごとを丁寧に捉え、サービスに実装することも大事ではありますが、存在していないものをイメージしてもらうのは難しい。そのため、私たちはとにかくユーザーの皆さんに実際に体験してもらい、その反応から答えを得ています。

永島久保さんのお話を聞くと、表層的なサービスではなく、根底にある強いニーズまで訴求し尽くしている印象を受けます。これらはすべて久保さんが考えられているのですか。

久保私だけでなく一緒に事業を進めているCTOと寝ずに議論したこともあります。ただ、やはり私自身の経験によるものは大きいと思います。1社目の起業のとき、お客さまが使うオーダーシステムは自社で開発しましたが、会計管理や資産管理、在庫管理システムは外部のシステムを使っていました。そうすると理想の形にはつながらず、事業が拡大すればするほど想定外のコストが発生していきました。また、インフラの脆弱性により、あるときから事業の成長が急激に難しくなる経験をしました。そのため、「CLAS」では常に「インフラファースト、グロースセカンド」を旨としています。これらの経験から、インフラを徹底的に議論して構築した上で成長していこうという考えが生まれました。

同じ志を持つ企業とともに社会課題解決に挑む

永島なるほど。素晴らしいですね。これまで家具は「買う」のが当たり前だったのを、「借りる」ものにする。生活者の行動や文化、習慣を変容させていくアプローチをされたのはとても興味深いことです。一方で、冒頭でも、「CLAS」の事業を実現するにはいくつもの壁があったとおっしゃっていました。具体的にどのように乗り越えてこられたのでしょうか。

久保実は、毎年大きな壁にぶつかっています。その壁を乗り越える方法の1つ目が、自分たちが信じているものが“思い込みではないか”と疑い続けることです。例えば、「これが壁を乗り越えるために必要だ」と考えるものを問い直してみる。生活者の文化を変えるための起点は何かと考えた際に当初、私は疑いなくマーケティングだと考えていました。しかし、コストを投入してマーケティングを行っても、どうも反応が鈍い。さまざまな指標を見ていくと、マーケティングを意欲的に展開するよりも、多様な在庫資産を積み重ね、豊富な商品展開を通じてお客さまに自由に選んでいただける環境を整えることが、顧客満足度の向上や利用者数の増加につながる重要な要素であることが分かりました。

もう1つが、言葉の使い方です。例えば、「CLAS」の事業は注目度の高い「サーキュラーエコノミー(循環経済)」に沿った形になるように意識しています。しかし、この言葉を、お客さまに対しては使わないように意識しています。サーキュラーエコノミーは、お客さま目線の言葉ではないからです。お客さまは、自分の求めるサービスが納得できる価格であれば使いたいと考えます。サーキュラーエコノミーであることが、お客さまがサービスを選ぶ1番の理由にはならないのです。このことを、サービス提供者として強く意識しています。

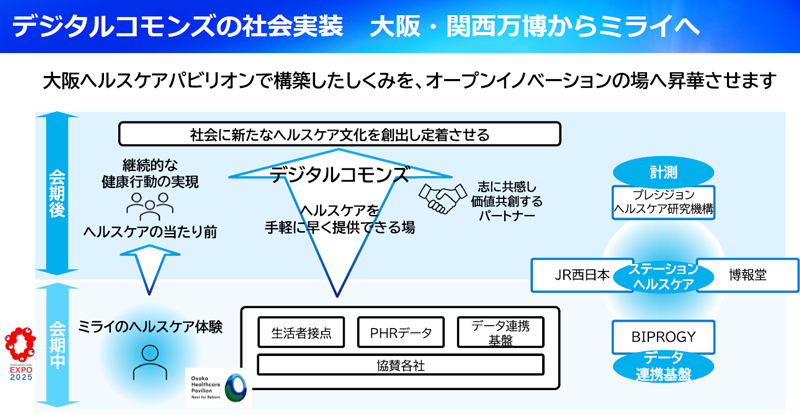

永島生活者目線を常に意識されているのですね。「CLAS」は、家具・家電をベースにした社会の共有財でありインフラになっていると感じます。BIPROGYも多様なステークホルダーの共有財を活用しながら社会課題の解決を実現していくオープンイノベーションのあり方を「デジタルコモンズ」と名付け、さまざまな形で推進しています(参考「大阪・関西万博がついに開幕。「2050年の自分」と出会う未来のヘルスケア革命」)。

「デジタルコモンズ」の社会実装事例

多くの議論を経て、私たちはデジタルコモンズを「単なる技術の集まりではなく、それらを活用するための『場』を提供し、アイデアや知見、アセットを共創し、オープンイノベーションによって社会課題を解決する『機会』を生み出すもの」と言語化しました。すでにいくつかの共創が動き出し、手ごたえを感じ始めています。「CLAS」においても、そういった他企業とのオープンイノベーションの構想はありますか?

久保「CLAS」は、社会のインフラになるために拡大を目指していくという話をしました。大きくするにはオープンイノベーションは必須です。1社だけで、エコシステムを作り切ることは難しいと考えます。例えば、私たちが扱っている製品である耐久財のメーカーや小売業、サプライヤーの皆さんと一緒に循環型事業のプラットフォームを作っていく、あるいは、製品を送り届けてくださる物流事業者の皆さんと新しい物流機能を模索していけるのではないかと思案しています。

永島これからBIPROGYともご一緒できることはありそうですね。BIPROGYでは株式会社クラスさまをはじめ、志を同じくする企業との共創を通じて、持続可能な社会の実現に向けてともに歩んでいきたいと思っています。最後に、フォーラムにご来場くださっている皆さまにメッセージをいただけますか。

久保私たちは、「CLAS」を通じて社会課題を真に解決するプラットフォームを構築していきたいと考えています。これは1社だけの力では到底実現できません。今日の話を聞いて、もしご一緒できることがあるかもしれないと感じていただけた方は、ぜひディスカッションさせていただき、一緒に新しいインフラ作りを推進していけたらと思います。

永島久保さんのさらなる活躍と、「CLAS」のさらなる成長を期待しています。今日はありがとうございました。