再生可能エネルギー活用を最大化する「太陽光発電PPAモデル」構築への挑戦

大型物流センターの余剰電力を有効活用し、低炭素・脱炭素社会の実現に貢献する

大型物流センターにおいて太陽光発電を効果的に活用するにはどうすべきか――。この課題を出発点にセンコー、エフビットコミュニケーションズ、 BIPROGY の3社によるトライアルが始まっている。3社は、センコーが岐阜県で大型物流センターを新設するタイミングに合わせて、太陽光発電設備と電力の有効活用を同時に実現する新たなスキームを構築。具体的には、「PPA(電力販売契約)」サービスで太陽光発電設備を導入し、余剰電力を電力小売事業の電源として有効活用する仕組みで、各々の知見を活用して低炭素化・脱炭素化の実現と再生可能エネルギー比率の向上を目指す。今回は、各社の担当者を取材し、その舞台裏と展望を深掘りしていきたい。

自家消費だけでは発電量が「余る」

全面活用する方法を模索

2021年5月、総合物流企業のセンコーは、岐阜県では初となる大型物流センター「岐阜羽島PDセンター(※)」を開設した。中部地区の事業拡大を目指すとともに、地域の雇用創出にも貢献する。岐阜羽島PDセンターには、もう1つ新しい顔がある。太陽光発電設備をPPAモデル(Power Purchase Agreement:電力販売契約)によるサービスとして導入し、環境に対する改善を実現していく取り組みである。センコー 安全品質環境管理部長(兼)環境推進グループ長 常務理事の仲林謙治氏はこう語る。

※ PDとは「Physical Distribution」の略称。保管・荷役・流通加工の機能に加え、サプライチェーン上の情報を提供する機能を配備した物流センターを指している。

「岐阜県初の大型センターとなる岐阜羽島PDセンターでは、設計段階から太陽光発電設備による省エネ化を検討していました。センコーでは、2017年に中期経営計画のSIP21(センコー・イノベーションプラン・2021)を掲げ、環境に対する取り組みで企業価値を高める姿勢を明らかにしています。しかし、社会情勢は想定を上回って変化し、センコーグループとして環境への取り組みをさらに進める必要が出てきました。岐阜羽島PDセンターでは再生可能エネルギー(再エネ)の活用を目指し、太陽光による電力を自家消費することでCO2排出量削減などにつなげています」

安全品質環境管理部長(兼)環境推進グループ長 常務理事

仲林謙治氏

当初は、岐阜羽島PDセンターの屋根全面に太陽光パネルを設置し、自家消費に加えて電力事業者の送電ネットワークを使って中部エリアの他拠点に電力を送る「自己託送」を検討していた。しかし、前例がなくステークホルダーとの調整も含めて検討に1年程度の時間を要するなど、想定外の課題が生じた。それではせっかく設けた太陽光パネルのスペースが無駄になってしまう。竣工から当面は、自家消費だけで対応することを考えた。ところが、もう1つの課題が浮かび上がった。自己託送ができなくなり自家消費だけとなると、発電した電力を消費しきれない。屋根の3分の1ほどの太陽光パネルで事足りてしまうことも分かった。センコーとしては、屋上全面敷設を諦めて、3分の1に縮小する選択肢もあったが、それでは困るという背景があった。それは、環境改善効果のあるプロジェクト(グリーンプロジェクト)向けに資金を調達するための「グリーンボンド」と呼ぶ債権で資金を調達していたことだ。3分の1の太陽光パネルによる自家消費だけでは資金調達の主旨からして許容されない。

センコー「岐阜羽島PDセンター」

そこで、全面活用の可能性を探るため、電力小売事業などを手掛けるエフビットコミュニケーションズに相談した。センコーグループのセンコー保険サービスが提供する新電力「センコーでんき」を、エフビットコミュニケーションズが提供していた関係があったためだ。同社 営業統括本部 部長の山田明典氏は、「太陽光事業を手掛ける中で、2020年から第三者所有のPPAモデルに参入していました。もともとは全量を自家消費できる事業者を支援してきましたが、今回は自家消費しきれず余剰が出てしまいます。そこで余剰電力を私たちが引き取り、センコー様には環境への貢献という価値を提供するスキームを提案しました」と語る。そして、2021年春、PPAモデルによるプロジェクトがスタートした。

営業統括本部部長

山田明典氏

とは言え、電力は需要と発電が30分単位で同時同量であることが原則となる。発電量と自家消費需要を正確に予測し、エフビットコミュニケーションズに提供する電力量を算出する必要があった。インバランス(計画値と実績の差分)に対して、ペナルティの支払いが発生する可能性があり、これを可能な限り少なくしたいためだ。岐阜羽島PDセンターの電力需給予測の精度を高めるため、エフビットコミュニケーションズは家庭向けの太陽光発電のFIT(固定価格買取制度)の終了に伴う卒FIT余剰電力の予測システムの研究を手掛けていたBIPROGYと連携。こうして、センコーとエフビットコミュニケーションズ、BIPROGYの3社が、PPAモデルによる太陽光発電設備の導入と、余剰電力の有効活用を両立させるためのスキームの確立に向けて、アライアンスを組むことになった。

発電量と自家消費の需給を正しく予測し、好循環を生み出す

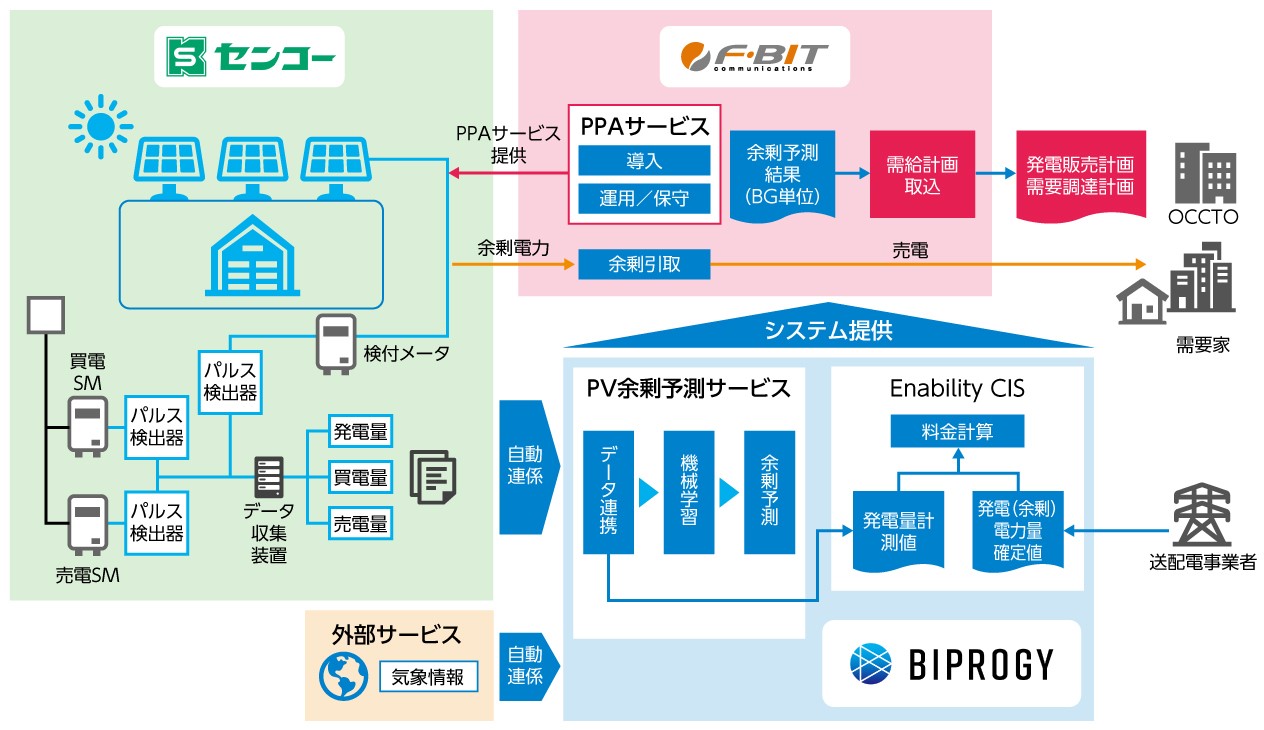

3社による新スキームは、太陽光発電PPAモデルで再生可能エネルギーの活用を最大化する取り組みと言える。整理すると、センコーの岐阜羽島PDセンターには屋上全面に大規模太陽光発電設備が導入され、この設備はPPAモデルによってエフビットコミュニケーションズが提供する。センコーは、発電電力のうち自家消費分に対してエフビットコミュニケーションズに料金を支払う。一方で、岐阜羽島PDセンターの最大発電能力は自家消費の需要を大きく上回り、余剰電力が生じる。その電力をエフビットコミュニケーションズが小売電気事業者として引き取り、自社小売電源として活用する。そして、余剰電力を小売電源として活用する際のインバランスのリスクを最小に抑えるためにBIPROGYが余剰電力の予測システムなどを提供する構図となる。

太陽光発電PPAモデルの全体イメージ

センコーの仲林氏は、「発電は同時同量が原則です。事業所が稼働していないからといって余らせることはできません。働き方改革の進展によってセンターが土日休みとなる中でも、エフビットコミュニケーションズに小売電源として活用してもらえるのは大きな利点。平日は電力需要があるけれど、土日などは需要がなくなる拠点にとって、PPAと余剰電力の買い取りを組み合わせたこのスキームは有効になるでしょう」と語る。

今回の取り組みでは、余剰電力の活用の仕方にもう1つの狙いがある。それが余剰電力の「環境価値」の有効利用だ。エフビットコミュニケーションズの山田氏は、「岐阜羽島PDセンターの余剰電力は、エフビットコミュニケーションズが引き取って小売電源に利用します。しかし、当初から自己託送を検討していたように、太陽光発電した電力をセンコーの他拠点で活用し、環境負荷低減を目指す循環型サイクルを想定していました。その考えを生かし、余剰電力で生まれた環境価値を他の拠点に付け替えることで、環境価値創造を実現しました」という。

つまり、余剰電力そのものはエフビットコミュニケーションズが引き取って他の需要家に送電する。一方で、環境価値は新電力のエフビットコミュニケーションズがセンコーの他拠点や事業所への電力供給に併せて付与することで、センコーグループ全体のCO2削減効果などに置き換える。「余剰電力を多様な形で有効活用しようとすると、余剰電力量の予測が重要です。発電事業者は毎日発電計画を提出しなければならず、適切な方法で予測するために、BIPROGYの協力を仰ぎました」(山田氏)

BIPROGY 社会公共サービス第一事業部 ビジネス企画部 第一グループマネージャーの道坂史明は、余剰電力量の予測について次のように説明する。

「岐阜羽島PDセンターの電力使用量は、昼間が多く、夜間・土日は少なくなります。日照があるときは常に発電し、太陽光パネル面積が大きいことから余剰電力も多く生じる特徴があります。この点を鑑み、発電量については外部の気象情報を活用して日射条件を勘案しながら予測。需要については、現地に装置をおいて、発電量や売電量、買電量のデータを蓄積し、AI(人工知能)に機械学習させることで導き出します。これらを差し引きすることで、余剰電力を予測するのです」

社会公共サービス第一事業部ビジネス企画部第一グループマネージャー

道坂史明

しかし、電力の需要予測は、一筋縄ではいかなかった。電力使用量は業務に直結している。現場を知らないと、予測システムを最適化することが難しい。そこで道坂はPDセンターの業務を実地で学んだという。「空調設備が多いほか、トラックが到着すると荷物を上げるオムニリフターが電力を使います。また荷物を運ぶコンベアや仕分けするソーターの働きによっても電力が消費されます。最終的には機械学習でAIが予測しますが、前段階としてできる限り業務を理解しておくことが大切であり、可能な範囲で業務を教えていただきました」と続ける。カーボンニュートラル社会に向けて、太陽光発電は今後も増加が見込まれ、蓄電池や電気自動車(EV)、分散電源などの普及も進むだろう。そうした中で、発電量と需要の予測をAIなどによって高精度で実現するシステム開発を続けてきたBIPROGYの経験、知見と、現場を理解する地道な対応が本プロジェクトには生かされている。

岐阜羽島でCO2を155トン削減し、他のPDセンターへの展開も視野に

岐阜羽島PDセンターは、2021年5月に開設。その後、PPAモデルに基づき太陽光発電設備を設置し、2021年10月には発電を開始した。仲林氏は、「実際の環境価値として、岐阜羽島PDセンターが使用した電力に対するCO2削減効果は、発電開始から2022年1月末時点で155トン。大規模な太陽光発電を実現できることで、年間推計630トンという大きなCO2削減効果を実感しています」と評価する。

ただし、センコーは物流企業であり、実際のCO2排出量の多くはサプライチェーン排出量(事業者自らの排出だけでなく、事業活動に関係するあらゆる排出を合計した排出量)のScope1に相当する直接排出(自社での燃料使用などによるCO2)が多い。物流トラックなどがガソリンや軽油を消費することで排出するCO2割合が7~8割に上るのだ。物流センターの電力消費によるCO2排出は、全体の3割程度にとどまるという。仮に全ての物流センターで太陽光発電の自家消費に切り替えたとしても、全社のCO2排出量の2割弱の削減予測となる。

しかし、「具体的な取り組みを何もしないままグリーン電力証書付きの電力を購入するよりも、PPAモデルによる太陽光発電で自家消費するほうがコスト面でもプラスです。再エネ化を進める社内の技術蓄積になる効果もある」と仲林氏が述べるように、単純にCO2排出量の削減の割合だけでは評価していない。PPAモデルで自家消費と余剰電力の買い取りを併用するスキームは、すでに次の拠点での検討も進んでいる。「来年度開発予定の金沢第2PDセンターにおいて、同様の取り組みを検討しています。20年先の将来なども鑑みて、中長期的にコストメリットが出るとの判断です。今後はさらに踏み込んで、多少コストがかかっても環境貢献に関する取り組みについて経営判断を行う必要があると考えています」

さらに、太陽光発電をしてエフビットコミュニケーションズに引き取ってもらっている電力を、他の営業所に供給するスキームの調整も進めている。岐阜羽島PDセンターで屋上全面に配置した太陽光パネルで発電した電力を、エフビットコミュニケーションズを経由した形でセンコーの他の拠点で消費していく方向性だ。広義の自家消費が実現に向かっている。再エネ化については、別の側面からのアプローチも進めている。化石燃料を使うトラックなどからEVへの転換だ。仲林氏は、「2022年度からの中期経営計画では、ラストワンマイルを中心にEV化推進を掲げています。一方でEVに充電するための再エネの確保が十分ではないので、今回のPPAモデルのような器を増やして再エネ比率の向上に努めていきます」と語る。

エフビットコミュニケーションズの山田氏も「電気の調達コストが上がっている中で、今回のスキームの発電コストは平均的な調達コストよりも安価です。環境価値も付随していることも合わせて、良い電源が構築できたと感じており、今後は普及を進めていきたい」と評価する。

そして、BIPROGYの道坂は、「今後、カーボンニュートラルが社会的に浸透することで電化がさらに進むでしょう。特に、自動車の電動化(EV化)への対応は多くの企業にとって不可欠です。今回の取り組みにプラスして、私たちのEV充電インフラやEV充電マネジメントなどの知見を融合することで電動化による脱炭素にも貢献できると考えます。そして、物流会社さま向けには例えばバース管理と連携した物流トラックへの充電サービスも考えられます。カーボンニュートラルへの対応に向けて段階的に試行錯誤を行うお客さまの課題解決につながるサービスを今後も提供していきたい」と思いを語る。

3社による新しいスキームの構築は、岐阜羽島PDセンターで効果の検証が始まったところだ。それでも、連携がもたらす新しいスキームが、センコーの今後の再エネ化の取り組みを支え、3社にそれぞれのメリットをもたらす可能性が高いことが見えてきた。