お客さまとともに成長するOMOプラットフォーム「デジタラトリエ」

SIモデルからSaaSへのシフトでユーザー間の持続的なエコシステムを構築する

小売業の姿は大きく変貌しつつある。コロナ禍も契機となり、オンラインとオフラインの双方を活用する購入者を柔軟にサポートする高いレベルの顧客体験の提供が求められるようになったためだ。そんな「OMO(※)」の実現には、顧客や在庫一元管理などシステム側の準備が欠かせない。従来、多くの企業は独自システムの開発に注力してきたが、現状のままでは求められるIT投資は増大する一方だろう。こうした課題感から2022年3月に提供を開始したのが、「Omni-Base for DIGITAL'ATELIER(デジタラトリエ)」。OMOプラットフォームの提供により、前述の経営課題の解決に加え、消費者のニーズを満たした上で、多様なデジタルソリューションをワンストップでIT支援するSaaSである。開発背景には、SI(システムインテグレーション)やシステムの保守運用のプロとして顧客課題に寄り添い続けてきたBIPROGYならではの思いがあった。大手アパレル企業との協業を通じた誕生秘話や、今後について、プロジェクトの立ち上げメンバーである中村甲、村田一世、渡邉充隆が語る。

- ※OMO…Online Merges with Offline(オンラインとオフラインの統合)の略

「デジタラトリエ」誕生と、拡大を続けるBtoC-EC市場

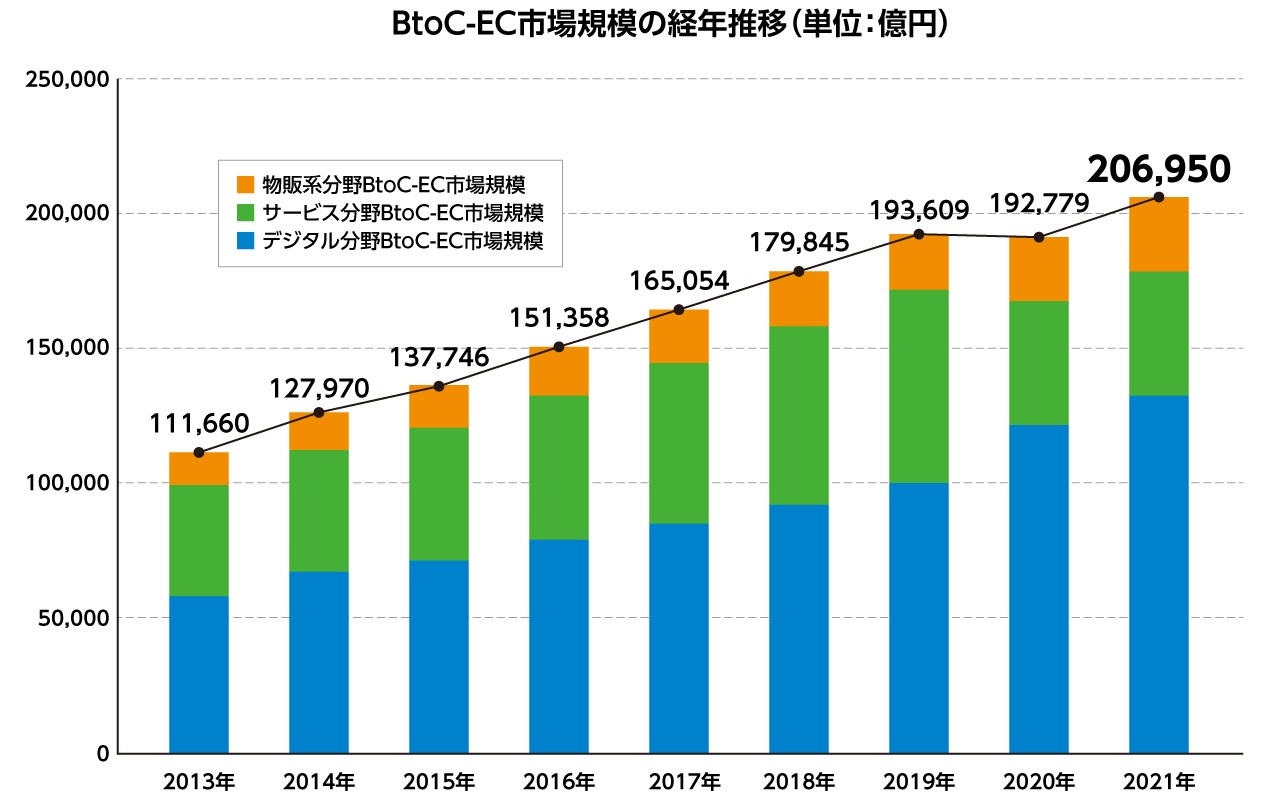

日本のEC市場は着実に成長を続けている。経済産業省の「令和3年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」によると、BtoCにおけるEC市場は2021年に初めて20兆円を突破した。ここで注目されるのがスマホの存在感の大きさだ。特に物販系のECにおいては、50%超がスマホ経由での購入であると同報告書は指摘している。

BtoC-EC市場の動向

こうした中で、小売に関わる企業はオムニチャネルへの取り組みを強化している。オンライン注文に迅速に対応するだけでなく、ネットとリアル店舗を統合した形で効率的なオペレーションの確立を迫られているからだ。さらに、自社運営のオンラインショップに加えて、各種ショッピングモールなどに出店している企業も多い。各種QRコード決済をはじめとする多様な決済方法にも対応しなければならない。これらの変化に対応し、各社がシステムアップデートを続けるのは容易ではない。課題を感じる企業は多いはずだ。

「従来通りSIの開発手法を使った場合、販売管理や在庫管理など既存基幹システムを含めてオムニチャネルに対応させようとすると、年商数百億円の小売事業者ならば数十億円規模の投資が必要になるでしょう。以後も、定期的な改修・機能追加などの投資が求められます」

こう話すのは、デジタラトリエ担当の中村甲(BIPROGYインダストリーサービス第一事業部 首都圏営業二部 コマース&サービス営業所 シニアコンサルタント)である。

首都圏営業二部 コマース&サービス営業所

シニアコンサルタント デジタラトリエ担当 中村甲

各企業が、こうした投資を継続するのは現実的ではないだろう。中村の言葉を受け、「デジタラトリエ」の根本にある発想について、村田一世(BIPROGYプロダクトサービス第一本部 OBDサービス一部 サービス適用室 室長)は次のように説明する。

「現状、各社が同じようなシステムを、それぞれ自前でつくっています。それは、社会的資源の有効活用とはいえないのではないでしょうか。商品やマーケティング、ブランディングなどを競争領域とすれば、システムが担う多くの部分は『非競争領域』とも捉えることができます。そのシステムを共通プラットフォーム化すれば、多くのお客さま、そして社会に価値を提供できるのではないかと考えました」

OBDサービス一部 サービス適用室 室長 村田一世

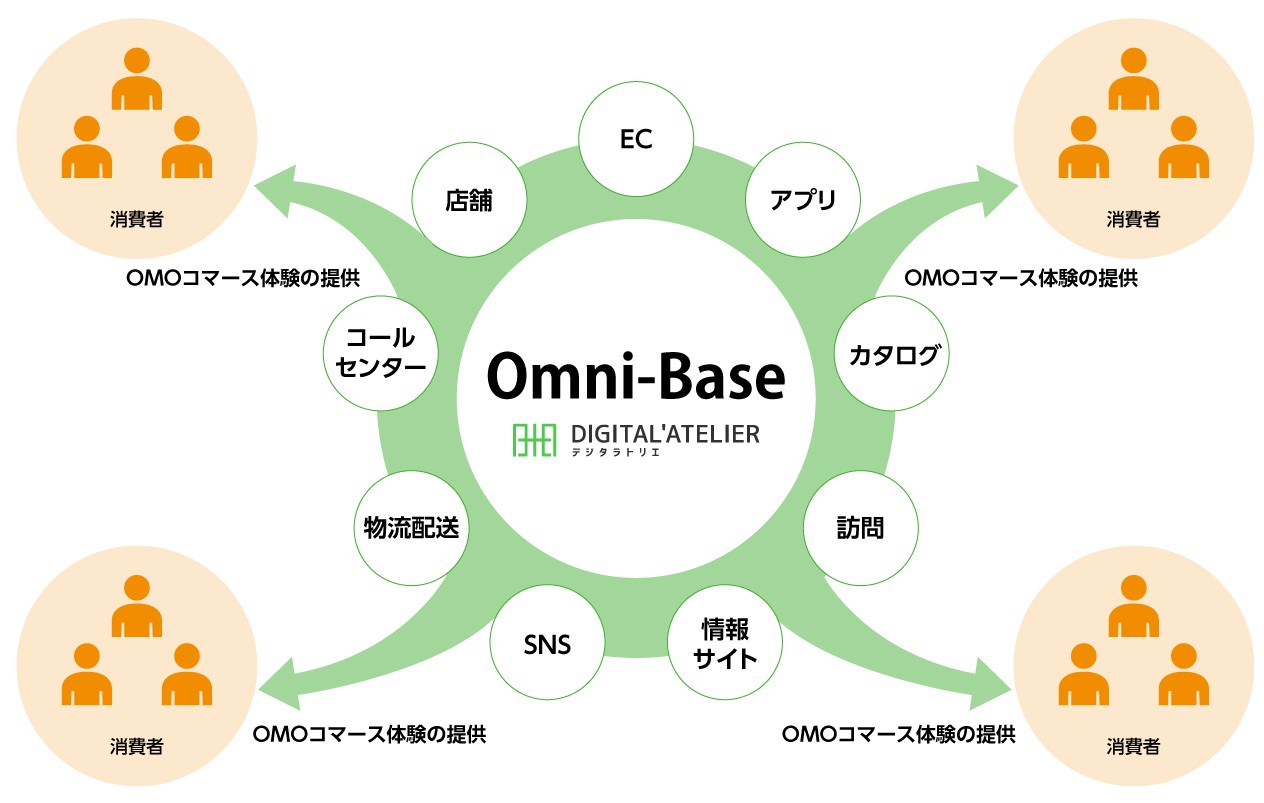

OMOはオンラインとオフラインを統合し、両方を行き来する購入者をシームレスにサポートすることで、全体として高いレベルの顧客体験を提供する。こうした発想の実現には、ECシステムだけでなく、店舗に置かれたPOSシステムや顧客データ、在庫データなどを含めてオンラインとオフラインを統合的に管理するシステムが欠かせない。この要素を備えた高度なシステムをプラットフォームとして提供するデジタラトリエは、SaaSのため、ユーザー企業は独自開発に比べて大幅にコストを圧縮できる。

デジタラトリエのファーストユーザーは、アパレル業界においてオンラインとオフラインで多くの販売チャネルを展開するユナイテッドアローズだ。2022年3月からサービス提供を開始し、この他にも、ニッセン、日本テレビ放送網の通信販売事業など、アパレルや総合通販企業を中心に導入企業は増えつつある。

BIPROGYは長年にわたり、店舗や通販を展開する小売業の基幹システムで多くの実績を積み上げてきた。ECを支えるシステムにおいてもノウハウの蓄積には厚みがある。「オンラインとオフライン、どちらか一方が得意なベンダーは多いのですが、両方に経験を持つことは少ない。私たちは、そこにBIPROGYの介在価値があると考えました」と中村。さらに、村田がこう続ける。「小売業のさまざまなシステム構築に携わることで、私たちは業界特有のノウハウを蓄積してきました。だからこそ、デジタラトリエが生まれたのです」

ノンカスタマイズ・無償バージョンアップ・アウトソーシングでコスト削減

デジタラトリエは、大手アパレル企業であるワールドグループでファッションブランドのECサイト構築・運営支援を行うソリューション事業を手掛ける企業「ファッション・コ・ラボ」との協業が誕生のきっかけの1つとなっている。このファッション・コ・ラボは、ECと店舗といったフロントエンドと、在庫や物流などのバックエンドをつなぐ「SIMLES(シムレス)」というSaaSを提供している。

SIMLESを支えるEC/OMO基盤は、「Omni-Base(オムニベース)」と呼ばれ、BIPROGYはその開発を担った。「ワールドさまは以前からのお客さまで、2014年にフロントエンドからバックエンドまでをサポートするシステムの開発プロジェクトが始まりました。こうして、開発されたのがOmni-Baseです」(中村)

この開発経験を生かし、BIPROGYは独自に大企業向けのOMOプラットフォームを開発することを決めた。ベースとなる機能はOmni-Baseと同じなので、これを保有するワールドからライセンス提供を受けて開発。そうして生まれたシステムが、「Omni-Base for DIGITAL'ATELIER」である。

デジタラトリエのサービスイメージ

デジタラトリエのコンセプトは大きく3つ。ノンカスタマイズ、無償バージョンアップ、アウトソーシングである。企業の個別ニーズに合わせたカスタマイズは行わない。ただ、ユーザー企業からの要望が汎用的なものであれば、汎用性の評価プロセスなどを経て、標準機能としてデジタラトリエに組み込み、無償バージョンアップに反映される。バージョンアップの頻度は1~2カ月に1回程度。現行システムからデジタラトリエにスイッチすれば、ユーザーは慣れるまでに一定の時間はかかるが、業務を標準プロセスに従ってブラッシュアップするとともに、システム開発・運用コストを大幅に削減することができる。将来のシステム投資額を考えれば、メリットは大きい。

デジタラトリエはユーザー企業が自ら運用もできるが、その業務をBIPROGYに委託することもできる。小売業に限らず、あらゆる企業がDXを本格化させている中で、IT部門のリソースは逼迫している。アウトソーシングサービスにより、こうした企業のニーズにも対応する。

徹底した伴走で業務変革に伴うユーザーの不安を解消

ユーザー企業がデジタラトリエを活用する前段階として、コンサルティングフェーズ(2~6カ月程度)と導入フェーズ(おおむね1年以内)がある。コンサルティングを担当する渡邉充隆(BIPROGYプロダクトサービス第一本部 OBDサービス一部)は次のように語る。

「お客さまは自社向けにカスマイズされたシステムに慣れているはずですが、デジタラトリエはそれらとはまったく異なるシステムです。そのため、サービスのコンセプトを十分に理解していただくことがファーストステップとなります。また、現行システムを外部のSaaSなどと連携させて使っている場合は、どのSaaSをデジタラトリエとつなぐのか、ヒアリングを通じて明確にしておく必要もあります。デジタラトリエには非常に多くの機能があるので、その説明だけでも多くの時間を要しますが、こちらからの説明に終始せず、お客さまのニーズをきちんとくみ取ることを大切にしています」

OBDサービス一部 渡邉充隆

いわば、カスタムメイドからレディメイドへの乗り換え。これには、ユーザー側にもマインドセットの変化が求められる。「従来の業務プロセスへのこだわりからは、一度離れていただかなければなりません。その上で、デジタラトリエに合わせて自分たちの業務を変えようというマインドが浸透すれば、結果として導入期間は短くなり、業務負荷も軽減するでしょう。そのプロセスの中で生じるお客さまの不安やお悩みを伺い、時にはフィードバックすることも当社の役割だと考えています」と村田は説明する。

デジタラトリエは企業内では店舗のPOSシステム、自社ECシステム、販売管理や在庫管理などの各種システムとつながる他、外部のさまざまなサービスとも連携する。Amazonや楽天のようなショッピングモールに加え、それらとはやや異なるモデルだがZOZOTOWNのような販売チャネルもある。また、宅配便などの物流サービスや決済サービス、倉庫会社、マーケティング分野の各種SaaS、スマホのアプリなども連携対象となる。

プラットフォームとしてのデジタラトリエは、多様なサービスをプラグインし連携するためのインターフェイスを備えている。顧客数の増加などに伴い、その数は増えていく。インターフェイスの例だけを見ても、それらを各社が独自開発することの非効率性は明らかだろう。

デジタラトリエによって実現するOMO施策はさまざまだ。店舗とEC、電話受注の会員の一元管理はもちろん、販売チャネルをまたいだ共通キャンペーンなどの管理も行うことができる。倉庫会社のシステムとの連携により、在庫の一元管理も可能だ。

ビジネスモデル変革が社内外ともに変化をもたらす

デジタラトリエは、従来のSIモデルではなくサービス提供モデルであるが、これはBIPROGYグループの戦略の方向性に沿ったものだ。2030年を見据えてBIPROGYグループの方向性を定めた「Vision2030」では、「アセットを活用した社会インパクトへのアプローチ」を掲げている。Omni-Baseそのものはワールドのアセットだが、デジタラトリエはその土台の上に日々新たなアセットを増築している。

デジタラトリエを中核とするビジネスエコシステムは、社会全体のリソースの有効活用にも貢献する。多くの企業がIT投資に比べると低価格のサービス利用料でOMOプラットフォームを活用することは、別の角度から見れば産業インフラのシェアリングである。それは、BIPROGYグループの掲げる「デジタルコモンズ」の考え方とも通底する。

デジタラトリエは顧客の多様なニーズに応え、成長し続けるサービスだ。その恩恵は、サービスを利用する全ユーザーが受けられる。IT部門のリソース不足が叫ばれる今、本サービスを通じて各ユーザー企業がつながり、ともにサービスを成長させていくことで負担を軽減し、効果的なOMO活用の持続可能性も高まるだろう。

また、マインドの面でも良い傾向が見られているという。村田はメンバーの変化について「『お客さまのご要望通りにつくるのが正解』という考えから、一人ひとりがお客さまの声も踏まえて、サービスに必要な標準機能やプロセスを開発する考え方へとシフトしています」と語り、渡邉も「チーム内に、自由闊達に意見を交わす文化が育ってきたように思います」と重ねた。より良いサービスを提供するため、メンバー間でこれまで以上に積極的なコミュニケーションを図る文化が生まれ始めている。

これまでファッション分野を顧客の中心に据えていたデジタラトリエだが、今後は雑貨や加工食品などの分野も視野に入れ、対象顧客を広げていく予定だという。「BIPROGYのビジョンとデジタラトリエのビジョンは、完全に合致しています。そのビジョンを形にして見せるのがプロジェクトチームの役割。EC向けのライトなSaaSは世の中にたくさんありますが、このサービスは当社にとって得意分野である基幹システムの領域をカバーするもので、私たちらしさを発揮できるサービスでもあります」と中村は熱く語る。

もちろん、BIPROGYの全ての事業が一気にサービス提供モデルに切り替わるわけではない。SIもまた重要な事業であり続けるだろう。

「SIモデルとサービス提供モデルは、両輪で成り立つようなところがあります。社内でもお互いの知見を交換する機会は少なくありません。そして、最近では『自分たちで新しい価値を創造したい』という意欲の高い若い世代も増えています。サービス提供モデルのビジネスがもっと増えれば、社員にとっての選択肢は増え、その価値創造の中でお客さまにとっての選択肢もさらに増えていくはずです」と村田。デジタラトリエはBIPROGYのビジネスモデル変革の先駆けだが、3人はこれをきっかけに、新規ビジネスが次々に登場することを期待している。また、そうしたチャレンジをサポートしたいとも思っている。デジタラトリエが先陣を切って挑む、BIPROGYの提供価値拡大の未来に一層期待したい。