1人ひとりの輝きを力に変え、サステナブルな社会を実現していく

「志」×「Purpose」で新たな価値創出に向けた可能性を紡ぎ続ける

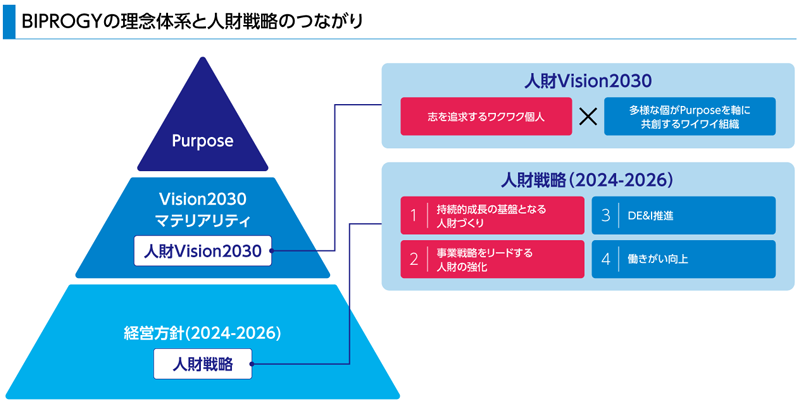

社会はますます複雑さを増し、不確実性が高まっている。こうした中、BIPROGYグループではビジネスモデルの変革とともに、企業風土の変革を掲げている。2021年には「Purpose」と「Vision2030」を策定し、2022年には唯一無二の社名に変わることで決意を示して、その実装の核となる人と組織の変革に継続的に取り組んできた。さらに、2024年9月には「人財Vision2030」と「人財戦略(2024-2026)」を定め、具体的な各種の施策を「人財戦略レポート2024」として発表。同レポートには、持続的成長の基盤となる人財づくりや、DE&I推進、働きがいの向上などが詳細に示されているが、今なぜこうした取り組みが必要なのか。BIPROGYのキーパーソンであるCSOの葛谷幸司と、BIPROGYグループ初の女性取締役に就任し、CHRO、CRMOを務める澤上多恵子にその背景や将来への展望を聞いた。

テクノロジーによる社会課題解決を目指し、人と組織を変革していく

――お二人のこれまでのキャリアと現在のミッションについて教えてください。

葛谷実は、「CSO(Chief Sustainability Officer/チーフ・サステナビリティ・オフィサー)」という私の役職名は一昔前には広く認知されていませんでした。また、自分自身がエンジニアとして仕事をしていた若い頃には、「世界や日本が持続的な社会インフラの上で成り立っている」と考える機会も、あまりありませんでした。

しかし、地球温暖化の影響で自然災害が増え、国内外の政治も不安定になって地政学的なリスクも大きくなり、社会の不確実性が高まる中で、「企業としてどのように持続可能な社会の実現に貢献できるか」が真剣に問われるようになってきました。

BIPROGYグループでは、テクノロジーで社会課題を解決することをミッションに掲げ、PurposeとVision2030を公表し、社会に広く発信しています。その実現には「社員1人ひとりが、何ができるのか」を考えて実践することが重要です。CSOはこれらをリードする立場であり、長い歴史の中で培われた自社の風土をより良い形に変革し、PurposeとVision2030の実現に向けて、BIPROGYグループ全員で取り組んでいくことを後押しする責務があります。

代表取締役専務執行役員 CSO 葛谷幸司

澤上私はシステムエンジニアとして当社に入社し、30年以上にわたって、営業や企画、広報、経営企画を経験してきました。2024年6月には、CHRO(Chief Human Resource Officer / チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー)、CRMO(Chief Risk Management Officer / チーフ・リスク・マネジメント・オフィサー)の立場と、グループデザイン第三部門長として人事部、業務部、広報部を担当しております。

システムエンジニア時代からのお客さま、パートナーの皆さま、BIPROGYグループのOB・OGに育てていただいて、今の私がいます。全社を挙げて同じ目的に向かっていくのが当社グループの強みなので、CHROとしてそういった強みを発揮できる環境を社員と一緒になってつくり上げているところです。

CHRO・CRMO 人事部・業務部・広報部担当 澤上多恵子

Purposeの実現には、1人ひとりの成長とともにポテンシャルを最大限に引き出すことが不可欠

――Vision2030では、サステナビリティ経営の重要要素の1つとして「人財」をあげています。この背景には何があるのでしょうか。

葛谷Purposeの実現というゴールに向けて、10年後のあるべき姿からバックキャストして2030年までに進むべき方向性を「Vision2030」として策定しました。そして、「Vision2030」の実現のために何を達成すべきかをサステナビリティ委員会、さらには取締役会で議論し、それらを重要項目「マテリアリティ」として定義しました。その中の重要なポイントとして事業成長を支える基盤となる人財創出・強化を掲げたのは、「Visionの達成にはハード、ソフトだけでなく、サービスも必要。そしてサービスを支えるのは『人』である」との考えがあるからです。いわゆる人的資本経営が注目されている中、当社グループにとっても「人」の育成は重要な課題です。労働人口が減少する日本において、特にIT人材の不足は深刻です。Vision2030の達成には「人」にフォーカスする必要があり、社員へ「1人ひとりの成長につながる人財戦略」を具体的に提示することが重要だと考えました。

BIPROGYの理念体系と人財戦略のつながり

「人財Vision2030」および「人財戦略(2024‐2026)」を定め、各種施策を推進していく

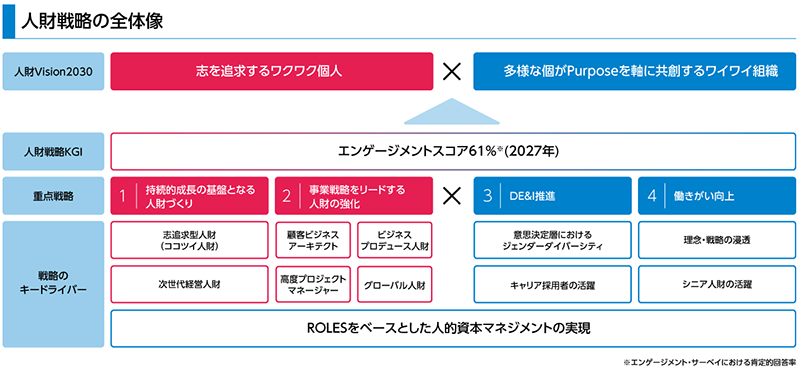

人財戦略の全体像

これらの戦略のキードライバーとなる各種施策の推進を通じて、エンゲージメント向上と経営方針(2024-2026)の達成につなげ、

人財Vision2030の実現を目指していく

澤上人財戦略の難しさは、「どうやって1人ひとりに寄り添うことができるか」にあります。社会全体でITエンジニアの不足感は大きく、ITエンジニアにとっては当社グループに閉じないキャリアの選択肢が多くある状況です。この中で、多様な人財から選ばれる会社になることは重要な経営課題です。

IT業界で働く大きな魅力の1つは、「仕事を通して社会とつながり、世の中に貢献できること」です。1人のエンジニアとして社内外のプロジェクトに参画することは、個人の成長機会であり、やりがいにもつながります。

こうした観点からも種々の研究活動などに携わる間口を広げていくことは、会社として社員1人ひとりに成長の機会を提供するための重要な責務と考えており、できるだけ多くの社員に体験してほしいと思っています。

例えば、BIPROGYでは、BIPROGY研究会というユーザー会で研究活動が行われていて、社員にとってはお客さまと共に活動に関わることが成長機会になっています。とはいえ、すべての社員が関われる状況ではありません。海外にもユーザー会の支部をつくるなど、今後さらに盛り上げることが必要だと考えています。

葛谷私たちは今、社員も含めたすべての ステークホルダーに対して、当社グループの決意の象徴として 「企業価値1兆円を目指す」というメッセージを発信しています。現状として、5,000億円弱の規模ですから倍以上の成長が必要です。その実現には、非財務の人的資本である社員1人ひとりのポテンシャルを引き出し、パフォーマンスを最大化することは重要な要素です。

このため、人財育成のための施策を立て、多才な個人の力を、組織の多様な能力に昇華しようとしています。そして、経営サイドからのメッセージを1人ひとりに分かりやすく伝えて、個人の目標とPurposeに落とし込み、自分ごと化してもらう働きかけをしていきます。

経営陣の熱量や人間味を感じられる対話を通じて、Purposeへの理解と共感を醸成

――Purposeを、どのように浸透させていくのでしょうか。

葛谷Purposeは、読めば理解できますが抽象度が高く、自分ごと化するのは簡単ではありません。社内でPurposeの浸透度を測るためのアンケート調査を行い、モニタリングして次の打ち手を考えることを繰り返しています。これまでもウェビナーを開催したり、マネジメント層との対話などを行ったりしてきました。今年、新しい経営体制になってからは、経営陣が支社店を回って直接対話する「支社店ミーティング」という草の根運動も始めました。経営陣が熱く語ることで経営方針への理解を深めてもらい、Purposeに共感してもらうことで、自分ごと化するきっかけを提供するのが狙いです。

BIPROGYのPurpose

澤上支社店ミーティングでは、社員からの質問に対して、分かりやすく、パッションを持って答えるように心がけています。私たちの熱量が試される場なのです。

実際に取り組んでみて分かったのは、その場で反応を得られることのうれしさです。「初めて生で社長を見た」といった素朴な感想があったり、「こんなに話しやすい人だったんだ」と親近感を持ってもらえたり、対面で話すことの大切さを改めて感じています。これまではそれくらい距離感があったことも痛感しました。現場に近いミドルマネジメント層やメンバーと対話して、事後のアンケート以外にもお礼のメールをもらったり、オンラインで称賛の意思を伝える「PRAISE CARD(プレイズカード)」をもらったりすることもあって、本当にうれしく思っています。

その他、Purposeに関しては率直な疑問をもらうこともあって、私たちの方から補足していくことが必要だと感じています。管理職にはチーム内でPurposeについての対話を深めて、若手が働きたいと思うような魅力のあるチームづくりにつなげていってほしいですね。

葛谷Purposeのワーディングに込められた想いについての質問は多くあります。支社店ミーティングは、経営方針を浸透させていくための活動ですから、この対話をきっかけに自律的に考えてもらい、管理職にはチームで対話を深めてもらうというのが私たちのもくろみです。

最終目標は、Purposeのワーディングを自分に置き換えてもらうことです。私は若い頃、エンジニアとしてプロジェクトに入ったとき、「プロジェクトのゴール達成がどんな意味を持つのか」を考え、自分自身のゴールに置き換えていました。それと同じことかもしれません。

澤上キャリアチェンジが容易になった今は、経営にとって多様な人財に自社へ定着してもらうための難易度は上がっています。社員にとって自分が成長できる場を求めるのは当然です。BIPROGYグループにいることが自分のキャリア形成にとって安全性が高いと感じてもらえるように努力していきます。

社員の豊かな人生のために、より働きやすい環境づくりを目指す

――「人財戦略レポート2024」では「持続的成長の基盤となる人財づくり」や「事業戦略をリードする人財の強化」「DE&I推進」「働きがい向上」が重点戦略となっています。そのポイントについてお聞かせください。

澤上レポート全体としては、社員1人ひとりが「志」を持ち、ワクワクしながら働いてもらいたいという想いを表現しました。プライベートも含めて人生を楽しみながら仕事をすることを、個人に任せるだけでなく、バランスをとれるような仕組みを会社として用意したいと考えています。

アクションプランとしてはいくつかの目玉を盛り込みました。まず、BIPROGYグループ全体で人財活用を進めていきます。スキルを可視化し、プロジェクトごとにスキルを持った人たちをアサインし、シニアもより活用していきます。

ダイバーシティも強化します。性別だけでなく、グローバル人財を含めていろいろなキャリアを持った人を採用していきます。そのために「こういう人たちと仕事がしたい」ということも言語化しました。

働きがいの面では、キャリアだけではなく働く場を整えて、より働きやすくするために、ファシリティを充実させていきます。働く環境を考える上で、支社店ミーティングで実際に支社店の職場環境を見たことが役に立っています。エンジニアが働くプロジェクトルームも働きやすい環境に変えていきます。その他、築30年となった本社は、大型リニューアルの構想を進めています。パートナーも一緒にコミュニケーションできるエリアを設けるなど、2024年11月から2年ほどかけてリニューアルしていきます。

葛谷コロナ禍への対応として取り入れたリモートワークから、出社回帰する“揺り戻し”を行う企業もありますが、私たちはその制限を設けていません。今はリモートワークではなく「アクティビティ・ベースド・ワーキング」、つまり自分が心地よいと思え、さらに生産性を発揮できるところで働くことを推奨しています。本社も心地よい場所になるためにリニューアルしていきます。

例えば、オフィスを「来たくなる場」とすべく、年代や性別、職種を横断したさまざまな社員たちでタスクフォースをつくって議論してもらっています。その一案が、大きなコラボレーションスペースの実現で、人が集まって触れ合える機能を持たせていきます。本社入口に設けたラウンジ空間である「BIPROGY LOUNGE」の他にも、各フロアでイベントができるような場所を設けていきます。これまでの日本企業の枠を超えたものになるでしょう。

澤上ビルの建て替えで一時的に他のビルに移転する九州支社でもリニューアルプロジェクトを立ち上げました。若手社員を中心にどんなオフィスにしたいかを議論してもらい、4年後のオフィスの姿を映像化しています。

個の価値観に寄り添う選択肢を用意し、個性に合ったキャリアを形成できる仕組みを整える

――今後の人財育成で大切にしたいことをお聞かせください。

澤上1人ひとりの価値観に寄り添うことです。価値観は人それぞれであり、選択肢の幅も広がってきました。Purposeの中の1つの要素として位置付けられた、業界の垣根を越えた連携を指すビジネスエコシステムに社員が取り組むために、会社としてオプションを色々と用意していきます。お客さまやパートナー企業の方たちと一緒に活動することで、自分のキャリアが形成できる仕組みを考えて、それを社員に実感してもらえるようにしていきます。

葛谷私は人財に3つの視点が大切だと考えています。1つ目は1人ひとりが個性を発揮して、自律的に行動することを重視するという視点です。従来は個よりチーム、組織を優先する風潮がありましたが、社会課題がより多様化している中では、個の力を尊重することが重要です。2つ目はキャリアデザインをどうするのかという視点です。私はエンジニアから営業、スタッフとマルチなロールを経験させてもらいました。誰もがマルチな経験を積んでいけるようなキャリアデザインをマネジメント層と考えていきたいと思います。3つ目は1人ひとりにどんな仕事をアサインするのかという視点です。私も澤上さんも職種をまたがるキャリアを積めたのは、そういったアサインを重視する上司に恵まれたからです。おのおのが望んだキャリアを形成できる会社でありたいと考えています。