男性育休がもたらす組織風土変革と家族の絆──育休を取得した男性社員3人による座談会

連載「パパ育休を本音で語り合おう。仕事、組織、家族の実際のところ」第1回

2021年の育児・介護休業法改正にともない、2022年10月から産後パパ育休の制度が始まり、2025年4月からは出生後休業支援給付金がスタートするなど、男性の育休取得推進に向けた法整備が進んでいます。BIPROGYでは2024年度よりマテリアリティとして男性育休についてのKPIを掲げ、男性社員の育休取得を推進しています。今回は、育休を取得した3人の男性社員が、その経験から感じたことについて語り合いました。

男性社員が育休を取得する機運の高まり

――現在の担当業務と育休取得についてお聞かせください。

松下パブリックサービス第二本部で、鉄道会社向けのシステム開発プロジェクトに携わっています。BIPROGYには2022年にキャリア採用で入社しました。子どもは2人で、下の子が生まれたときに育休を取得しました。

鉄道サービス一部 第二室 主任 松下友洋

高田事業開発本部で新規事業企画を担当しています。当社の金融分野のノウハウを活用し、事業会社に金融サービスを組み込むことで生活者の利便性向上に寄与する「エンベデッド・ファイナンス」のサービス提案をしています。2012年に新卒で入社し、14年目になります。子どもは2人で、それぞれの出生時に育休を取得しています。

事業開発プロジェクト 主任 高田文平

柳沼インダストリーサービス第一事業部でギフトカードのグループマネージャーを務めています。システムだけでなく物流や販売促進など幅広い領域に関わっていて、営業の部署ではありますが、企画やマーケティングの側面も持っている部署です。2013年入社の13年目で、子どもは2人、2人目が生まれたときに5カ月育休を取得しました。

営業一部 第三営業所(2G)GM 柳沼桂甫

――育休を取得しようと思ったきっかけについて教えてください。

松下1人目のときはBIPROGYに入社する前で、男性の育休取得者が周りにおらず、テレワークが中心だったこともあり、育休は取得しませんでした。2人目のときは生まれる前から取ってみたいと思っていたところ、上司から背中を押してもらえたので、生まれて半年後のタイミングで3カ月取得しました。ちょうどプロジェクトが本番稼働を迎えた後の時期だったことと、下の子は離乳食の開始時期、上の子は幼稚園入園と家庭においても良いタイミングだったので、妻とも話し合って決めました。

高田1人目が生まれた直後の2020年に2カ月間育休を取得しました。当時はまだ社会的に男性育休が浸透しておらず、社内でも男性社員が積極的に育休を取得する雰囲気ではなかったのですが、妻の希望を聞いたり、上司に相談したりしながら、育休取得を決めました。

育休中にコロナ禍に突入し、復帰したらフルリモートになったので、育休前後で大きく環境が変わったことを覚えています。2人目のときは、1人目のときよりさらに妻の負担が大きくなるだろうと思い、3カ月間育休を取得しました。

柳沼1人目のときは経験がなかったため、育児の大変さが分からず、周囲にも育休を取っている男性社員がいなかったので、育休について考えませんでした。2人目のときは、1人目の経験から子育ての大変さが分かり、周囲にも育休を取得する男性が少しずつ増えていたので、育休取得に積極的になりました。

収入や支出の変動は想定しておきたかった要素

――育休取得に当たり、業務の引き継ぎや育休中の準備はどのように進めましたか。

松下携わっていたプロジェクトが本番稼働を迎えたタイミングだったので、業務の引き継ぎはそれほど大変ではありませんでした。不安だったのは育休中の収入面ですね。3カ月くらい何とかなるだろうと思って、あまりシミュレーションしていなかったのです。育児休業給付金が直近半年の給料の67%というのは知っていたのですが、初回給付されるまでに2カ月ほどかかったので、少し焦りました。育休中は家族みんなで外出する機会が増え、いつもより出費が多くなったことも想定外でした。

柳沼給付される額は給料より少ないですが、その分引かれる税金などの額が減るので、いつもの80%くらいの収入だなという感覚でした。ただ、5カ月休んだのでボーナスへの影響が大きいと後になって気づきました。出勤日数が少ないため当然なのですが、想定しておければ不安感は薄らいだと思います。

上司には妻が安定期に入ってすぐに相談し、お客さまにはできるだけ影響が出ないように調整し、休みに入る直前にお伝えしました。引き継ぐメンバーに対してはマニュアルを作って数カ月間並走しました。業務が整理されたので、組織としても改善できて良かった点があったと思います。

高田私も妻が安定期に入ってから上司に報告しました。育休は2カ月と3カ月だったので新しくメンバーを入れて引き継ぐのではなく、チームメンバー3人に少しずつ私の業務を受け持ってもらいました。みんな快く引き受けてくれてありがたかったです。

役割分担を決めれば、家事・育児がうまくいく

――育休中はどのように過ごされましたか。

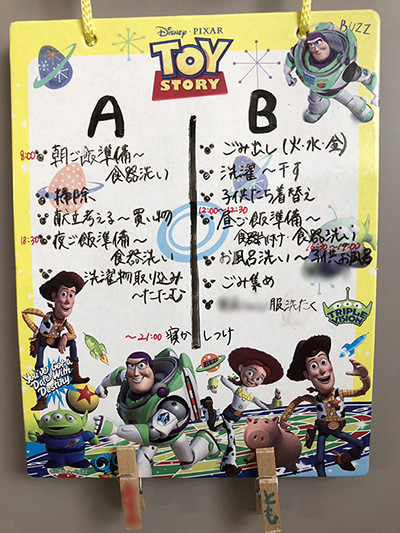

松下育休中に何をやるかを具体的に妻と話し合うことなく、育休に入りました。自分では積極的に家事・育児を担っていたつもりだったのですが、2週間くらいして、「私の負担が変わっていない」と妻に言われました。分担が曖昧だったので、先に気づく妻が動いていたのです。そこで、家事をA・Bの2グループに分けて、週替わりで分担するサイクルを作りました。すると、お互いの担当と状況が見えて、うまく回るようになりました。

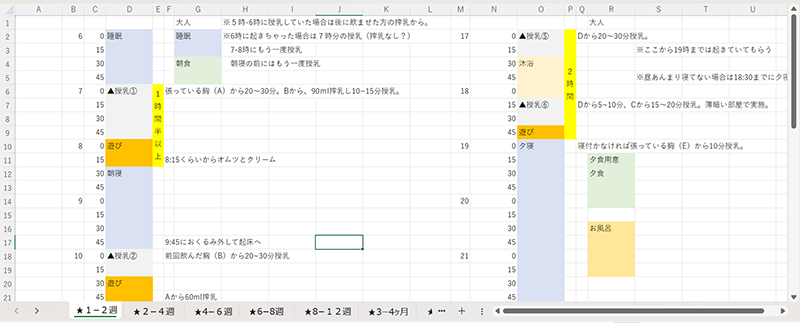

高田わが家は共働きなので、育休前から家事に取り組んでおり、料理や掃除などをしました。育休中に新たにやったのは保育園へのお迎えで、手順書を作って妻の承認を得ましたね。

以前から子育てアプリを使ってミルクをあげた時間やおむつを替えた時間などを夫婦で共有しており、育休中もアプリが役に立ちました。上の子が保育園から帰ってくると、その日の気分で「ママがいい」「パパがいい」と遊び相手を指名してくるので、空いた方が家事をしていました。

月齢ごとに少しずつ対応が変わっていくのをシートに分けて整理。印刷してリビングに貼っていたという

柳沼私も、妻と家事や育児を効率良く進められるように分担するという考えだったのですが、妻は効率を上げるよりも一緒に子育ての時間を共有したいというスタンスだったので、最初はすれ違いがありました。でも、話し合ってお互いを理解し、絆が深まったと思います。四六時中、家族4人で一緒にいて、にぎやかに過ごしましたね。

子どもの「初めて」の瞬間に立ち会える

――復帰後、仕事への向き合い方などに変化はありましたか。

柳沼一緒に働くメンバーやお客さまなど、関わる人たちそれぞれに事情があることを、より考えられるようになりました。一人ひとりが抱える背景に配慮するという気持ちが大きくなったと同時に、周囲にサポートしてもらった分をお返ししていきたいと思うようになりました。

BIPROGYは制度が整備されているので、恵まれている環境だと思います。育休を取る人だけではなく、サポートする周りのメンバーの負担を組織として軽減するような仕組みがあると、育休取得が一層進むのではないかと思います。

高田テレワークが進んだことで、仕事と家事・育児の両立がしやすくなったのはありがたいですね。子どもが生まれてからは、少しでも家事・育児の時間を増やせるように、仕事の効率を考えて働くようになりました。

男性はあまり家庭の話をしない人が多いと思うので、社内でも子育ての悩みなど、もっと子どもの話をしたいなと思うようになりました。保育園の条件など自治体によって制度が違うことを知り、政治に対する興味が増しました。

松下業務により出社がメインの時もありますが、育休中に育児の大変さを実感したので、週2日くらいはテレワークをして、通勤時間を育児・家事に充てるようにしています。育休中に一通り家事を覚えたので、復帰後も家事の戦力になっています。

――育休を取得して良かったと思うことをお聞かせください。

松下毎日子どもと一緒に遊べるのが良かったですね。家事をいかに早く終わらせて、子どもと外に遊びに行くか、その楽しさを育休中に覚えました。0歳児の成長は面白く、日々できることが増えます。育休を取ったからこそ、初めて寝返りを打つ瞬間やひとり座りをする瞬間を見られました。会社が男性の育休取得を推進していますし、育休経験者が増えていってほしいですね。

高田私もずっと子どもと一緒にいられるのがうれしかったですね。家事全般を把握できたことで、今後妻が家を空けることがあっても、生活が成り立つという安心感や自信を持てたことも良かったと思います。

自分のためにも家族のためにも、育休は取った方が良いと思います。取得する前にパートナーと話し合って、役割分担や育休中の過ごし方について会話しておくと、育休期間をより有意義に過ごせると思います。

柳沼「妻をサポートする」というスタンスではダメだと気づき、主体的に育児にかかわるマインドに変わりました。育休中に育児経験を積めたことが、復帰後の家庭生活にも生きています。仕事にも良い影響が出ているでしょう。周囲のサポートに感謝しながら職場の人間関係も大事にし、仕事も家庭も充実させることで、より良い生き方ができると思います。