DX創出に挑む日本ユニシス葛谷幸司CDOの軌跡

キーワードは「センスメイキング」。DXへのアプローチと今後の方向性

今、さまざまな企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を掲げて多様な取り組みを実践している。だが、成功事例は決して多いとは言えない。DXを実際に活用できる段階にまで引き上げ、企業の成長をさらに加速させるためには、組織構造やカルチャー、社員マインドの変革など乗り越えるべき諸課題がありそうだ。日本ユニシスでは、こうした課題克服に向けて近年注目を集める「CDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)」を旗振り役として取り組んできた。DX推進に向けたポイントについて、日本ユニシス株式会社取締役常務執行役員CAO・CDOの葛谷幸司とともに考えたい。

CDOの役割とは?

既存事業でもDXは起こせる

取締役常務執行役員

CAO・CDO

葛谷幸司

近年、企業に「CDO」という役職が置かれるようになり、注目を集めている。米国では2014年ごろからの動きだが、日本でも数年前から目立つようになった。日本ユニシスでは2017年、葛谷幸司がCDOに就任した。「ITとビジネスを掛け合わせて新しい価値を創出する――。こうした活動を推進するために社内外の関係者、関係部門の共感を得ながら巻き込んでいく。CDOのミッションは、その旗振り役」と葛谷は意義を語る。

IT関連では、多くの企業が従来から「CIO(Chief Information Officer:最高情報責任者)」職を設けている。日本ユニシスも同様だ。CIOとCDOの役割分担について、葛谷の見方は次のようなものだ。

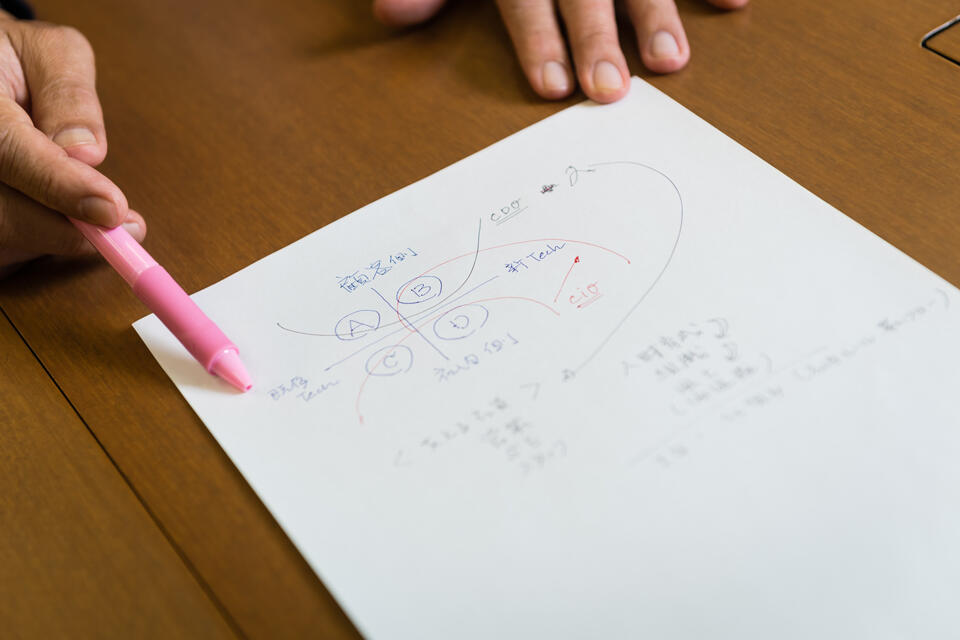

「社内には多様な業務を支える既存のIT資産があります。CIOは、業務プロセス効率化の推進などを担う『守りのIT』を統括する側面があるとすれば、CDOは『攻めのIT』のリーダーです。ただし、両者の役割は画然と分けられるものではありません。CIOとCDOが連携するプロジェクトも多くあります」

例えば、テクノロジーを活用したDXはもっぱらCDOの責任分野と思われがちだが、そうとばかりは言えないようだ。「DXというと、AIやIoT、ブロックチェーンなどを用いて、新しいビジネスやサービスを生み出すイメージが強いかもしれません。しかし、企業には既存事業があり、既存のITがあります。こうした領域に技術を導入して、変革をもたらすのもDXの1つ」と葛谷は言う。つまり、CDOはDXのリーダーだが、場合によってはCIOがその役割を果たすこともある。ケース・バイ・ケースということだろう。

今、多くの企業が「DX推進」を掲げ、さまざまな取り組みをスタートさせている。ただ、成果を上げている企業は多いとは言えない。そこには、いくつかの課題があると葛谷は指摘する。

「例えば、経営トップが『AIを導入しよう』と号令して、PoC(Proof of Concept:概念実証)をスタートさせたとします。しかし、それはあくまで手段です。『AIを用いて何が改革可能であるのか』を理解せず、具体的な経営改善の目的が曖昧なままでは、プロジェクトは迷走してしまいます。その回避のポイントは、経営トップのDXに対する理解と目標を明確にするリーダーシップの発揮にあるでしょう」

新旧部門間の“壁”をどう突破するか

組織の構造や企業体質、社員一人ひとりのマインドなどの面でも課題があるという。しばしば見受けられるのが、DX推進チームと既存事業部門との間の“壁”のようなものだ。

収益を上げている既存事業部門には「会社を支えているのは自分たちだ」との自負がある。こうした環境下で、新規事業に取り組むDX推進チームが目立った成果を出せず、多くの時間と経費を支出することになればあつれきも生まれかねない。これでは、試行錯誤を前提とするイノベーションへの機運に水を差すことになりかねない。

「意欲ある人財を集めてDX推進部門を立ち上げても、軌道に乗るまでの時間がかかってしまうことはやむを得ない部分があります。ただ、一般的に新規事業部門と既存事業部門を組織として分けると、カルチャーやマインドのギャップがはっきりと生じてしまいがちです。実は、当社もこの傾向があり、事業化へのスピード感もなかなか生まれませんでした」と当時を振り返り、こう続ける。

「組織の中には、『0から1』を生み出すことが得意な人財もいれば、『1から10』へと加速させることに強みを持つ人財もいます。この2つのタイプの人財のうち、DX推進部門には“ゼロ・イチ”のほうが多く、既存事業部門には“イチ・ジュウ”のほうが多い。ゼロ・イチのチームで生まれた新しいビジネスやサービスのアイデアをいち早く事業化し、スケールさせるにはイチ・ジュウの人たちの力が欠かせません」

こうした考え方を基に、日本ユニシスのDX推進チームではミッションを明確に定義し、変革に向けた試行錯誤を今も続けている。また、日本ユニシス全体では「ネオバンク」と「デジタルアクセラレーション」、「アセットガーディアン」、「スマートタウン」という4つの注力領域ごとに戦略本部を立ち上げ、各戦略本部の配下に事業部を設置している。この中で、ゼロ・イチとイチ・ジュウの人財が融合し、マッチアップする組織づくりも現在進行形で実践されている。

「2つのタイプの人財が互いにリスペクトし、協力し合うマインドの醸成、チームづくりを目指しています」と葛谷は話す。「まだ道半ば」とのことだが、DX実現への方向性は見えてきたようだ。キーワードは「センスメイキング」である。

未来の社会とビジネスを描き、議論する

その過程で「センスメイキング」が生まれる

「新しい事業領域を生み出すには、安定した既存事業の存在が欠かせません。そこが揺らげば未来への投資も難しくなります。また、イノベーション創出の鍵は、社会課題解決に必要となるアイデアや取り組みが全社的なセンスメイキング(共感)となるよう育んでいく点にあります。その中で、既存事業に携わる社員も含めて、一人ひとりが『自分には何ができるのか』と考える。こうした企業文化とマインドの変化が根付き、相乗効果を発揮することでDXの創出へとつながっていきます」と葛谷は強調する。

もちろん、カルチャーやマインドの変革は一朝一夕に実現するものではない。社会やビジネス環境の変化への危機意識を前提に、中長期的な視点からの持続的アプローチが必要となる。

「いわゆるGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム)の巨大化に見られるように、IT業界はこの10年で大きく変貌しました。果たして、10年先はどうなっているのか、誰も予測できません。ですが、『このままではいけない』という意識は共有できるはず。ここが出発点です。その上で、社会やビジネスが今後どのように変化し、自分たちはどのように変わるべきかを考え、議論する。こうした活動の中で、センスメイキングが生まれるのだと思います」

例えば、10年後の働き方をイメージしてみる。「オフラインが主、たまにオンライン」が現在の姿だとすれば、やがて主従が逆転するかもしれない。その時代にコミュニケーションはどう変化しているだろうか。一体、何が求められるだろうか。議論を通じて未来像を描き、未来へと進む道筋を見いだしていく。それは誰かの独り善がりではなく、できるだけ多くの関係者が共感できるものでなければならない。10年後には、SIerのビジネスモデルも変容しているだろう。

「以前は、お客さまが要求や仕様を決めていました。そして、要求に沿う形のものを作るのがSIerの価値でした。今では、多様化する経済環境を背景にお客さまでさえ『どうしたらいいのか分からない』時代です。そこで、私たちの強みになるのが、多種多様な業界に参画してきた知識や経験の蓄積です」

日本ユニシスはあらゆる産業分野で仕事をしてきた。流通のノウハウを金融や製造業で生かす、その逆もあるだろう。「業界の枠を越えた提案は着実に増えつつあります」と葛谷は語る。同時に、ある業界への提案と別の業界への提案をつなぐ取り組みも重要だ。

「例えば、当社は決済サービスの仕組みづくりにノウハウがあります。これを、インバウンド観光向けのサービスと組み合わせれば、より広がりのある顧客体験の提供が可能になります。観光客も決済サービスを利用しますから。多様なプレーヤーや技術要素などをつないでいけば、やがて社会課題を解決する業界・業種を越えた連携であるビジネスエコシステムへと発展していくはずです」

ビジネスエコシステムと得意分野の異なる人財を融合するDX。いずれも多様な要素を、いかにつなぐかが重要だ。多様性を束ね、その構造に強靭さを与える鍵が「共感」なのかもしれない。