DX実現のカギは「自らを変革する強い意志」

組織の「アジリティ」を高めコロナ禍をチャンスに転換する――BITS2020新潟開催

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」が、日本企業の間でも注目されるようになって久しい。しかし、その重要性は認識されているものの、その実現に向けた本格的な取り組みは、断片的なテクノロジーの議論に陥りがちだ。デジタルを活用したコロナ禍への対応が急がれる今だからこそ、「DXとは何か、DXの何が難しいのか、DXをどのように捉えるべきか」を真剣に考える必要があるだろう。日本ユニシスグループが開催する総合イベント「BITS2020新潟」では、国際CIO学会会長や高度ICT利活用人材育成推進会議座長(総務省)などを歴任し、現在、一橋大学で教鞭を執る神岡太郎氏がDXの実現に向けた重要ポイントを語った。

DXは組織のデジタル活用能力を高めるための改革

経営管理専攻 教授

神岡太郎 氏

昨今、報道などでも目にする機会が増え、キーワードとして注目を集める「DX(デジタルトランスフォーメーション)」。しかし、こうした動きとは裏腹に、日本企業のDX実現は加速しきれていないと感じる方も多いだろう。一橋大学経営管理研究科 教授の神岡太郎氏はこう語る。

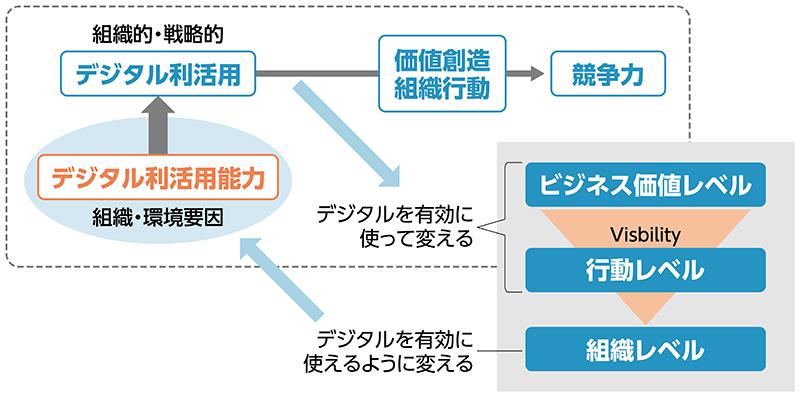

「多くの経営者の方からも、『DXの実施に必要なものは何か?』と相談を受けます。DXとは、デジタルを戦略的に活用し、時代に即応しながら持続性と競争力を生み出すための変革です。主な対象は従来型の組織であり、企業はもちろん、政府や社会、地域が主体となる場合もあります。大切なことは、断片的なテクノロジーの議論に注視するのではなく、『DXの本質とは何か』を構造的に理解して、デジタル活用を競争力に転換していくことです」

では、どうやってデジタル活用を競争力につなげることができるのだろうか。まずは「価値創造の方法を変える」、企業で言えば「ビジネスモデルを変える」点がポイントになるという。

「新しいビジネスモデルはつくっただけではだめで、時代や環境に合わせて常に変化させていく必要があります。その意味で、組織行動そのものも変えていく点に注目すべきです。DXとは、『デジタルを活用するために、組織の能力を高めるための変革』であると考えることができます」

確かに現在は、技術の急速な進化によって、使用できるビッグデータの数や利活用可能なデジタルテクノロジーが増え、業種業態を問わずさまざまな環境変化が起こっている。これらが、DXが求められる大きな潮流になっている。同時に、「IT Investment Paradox」現象がますます際立ってきている。つまり、「ITに巨額の投資を行った企業が競争力や生産性を高めているかというと、必ずしもそうなっていない」ということだ。

「デジタルテクノロジーは日々進化します。しかし、その進歩に注目するばかりではなく、技術を利活用できる人材を大切にすることや、組織としてテクノロジーをどのように生かして価値創造を実現するのかという視点がより重要です」と神岡氏は重ねて強調する。

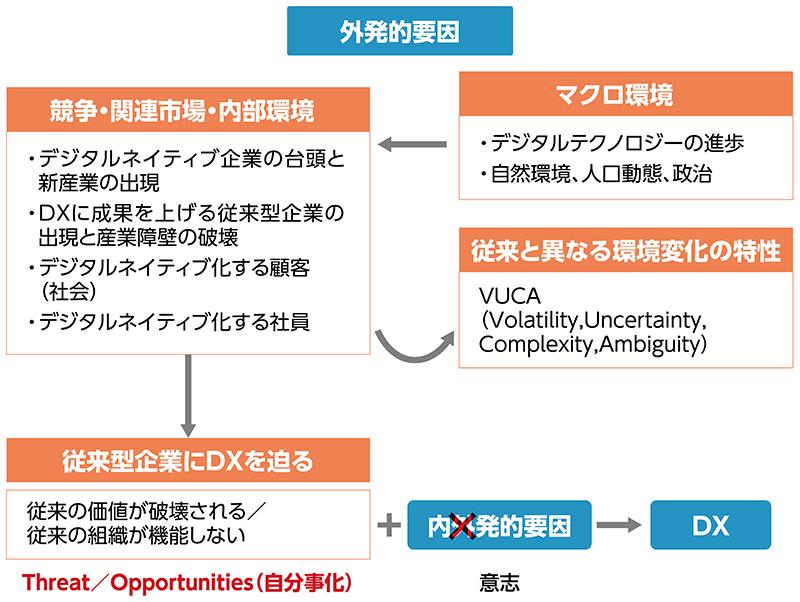

DXが求められる背景

では、ここで視点を変えて、DXを活用して画期的なビジネスを展開するデジタルネイティブ企業(ディスラプター)に、従来型企業が市場を破壊される典型的なパターンを考えてみよう。例えば、タクシービジネスに対するUberなどのライドシェアビジネスだ。これらはスマートフォンのアプリ経由で顧客の配車・配送依頼にうまく対応することで市場を席巻している。しかし、それは「テクノロジーの優劣だけがその原因ではない」という。

より根本的な問題は、「自社が提供する価値と、顧客が望む価値が乖離している点にある」と神岡氏。この乖離を埋めるようにディスラプターが市場に進出する。その強みの一端がデータ分析力だ。データ分析を綿密に行い、顧客ニーズにフィットした価値をレコメンド、あるいは新たな価値をつくり出す企業もある。こうした中で従来型企業は、顧客を奪われるとともに確立してきたビジネスモデルが再定義、あるいは破壊される結果になる(参考:「巨大企業に勝つ5つの方法――ベストセラー書籍『イノベーションのジレンマ』監修者が伝授」)。

「従来型の企業は、本気で変革する意志を持たなければなりません。これまでの『IT戦略』は既存業務をいかに効率化するかに重きが置かれましたが、それらとDXが大きく違うのは、将来ビジョンを描きつつデジタルを活用した新しい価値創造をビジネス戦略とともに実現していく点です。このため、企業の深層に踏み込み、社員の意識改革なども含めて進めていく必要があります。組織変革を伴わないDXは失敗に終わってしまうケースもあります」

DXによって競争力を生み出すための基本公式

DX成功のポイントは

「内発的な課題意識」と「アジリティ」

コロナ禍という大きな環境変化などもあり、今般、多くの企業が短期間でテレワークを体験した。100年に1度の危機とも表現されるこのパンデミックがなければ、こうした動きはなかっただろう。神岡氏は「今般のコロナ禍はこれまでのしがらみをリセットし、変革を起こす大きなチャンス。加えて、こうした外発的要因による『受け身の変革』ではなく、『内発的意志に基づいた変革』を実践していくことが重要です」と話す。これらを念頭においた上で、変革を起こすためのポイントについて以下、整理していこう。

まずは「アジリティ」だ。「俊敏性」と訳される言葉だが、これは以前から使われる「スピード」という言葉とは若干ニュアンスが異なっている。例えば、右肩上がりの安定成長の時代には「達成すべき目標」が見えており、そこにいかに早く到達するかという文脈でスピードが問われた。ところが不確実性が高まっている現在、進むべき明確な目標は定まらず、環境変化に即応してその時々で判断しながら進むべき方向性を見定めなければならない。「『Do it right now(直ちに行う)』と『Do it right(正しく行う)』を同時に満たした行動」と神岡氏が定義するアジリティを高めるためには、「マインドセットの転換」が必要となる。そのカギは、「環境変化に俊敏に対応して、自社が提供する価値やオペレーションを変える意識を社員一人ひとりに根付かせる」点にある。

この取り組みで重要な役割を担うのが、「CDO(Chief Data Officer)」と呼ばれる新しいタイプのリーダーだ。CDOは、テクノロジーはもちろん組織に関する諸課題にも注意深く目を向け、DXの全社規模展開に向けたマインドセット転換を促す取り組みや新たな組織文化の醸成に向けた各種施策を率先垂範して浸透させていく(参考:「DX創出に挑む日本ユニシス葛谷幸司CDOの軌跡」)。神岡氏は「こうした取り組みの中で個を超えて長期に共有される価値観に基づいた組織文化が醸成され、全社規模でのDX推進が可能となります」と語る。

さらに、機動力ある組織となるための手法として注目を集めるのが、「OODA(ウーダ)」という考え方だ。「Observe(データによって現状を可視化/観察)」「Orient(データから課題を発見/状況判断)」「Decide(改善計画を立てる/意思決定)」、「Act(計画を実行する/実行)」の頭文字をとったもので、このプロセスを繰り返し行うことで、解決すべき本質的な課題や顧客に提供すべき価値を発見することができる。PDCAに加え、このOODAのサイクルが回る仕組みや体制を構築することで組織変革が加速されていく(参考:「鼎談:「データ・ドリブン・エコノミー時代」に備える企業経営の在り方(前編)(後編)」)。

これらの観点に加えて、神岡氏はDXを推進する上で留意すべきポイントについて、こう言葉を重ねる。

「『何がDXの阻害要因となっているか』を認識する必要があります。従来型企業には、組織的な課題を抱えているケースもあります。例えば、過去の成功体験に引きずられ発想転換がうまくできない、利益を生んできた事業から離れられずに新規事業を生み出すための人材や資源、予算を割けないなどです。しかし、現代は顧客を含めた環境変化が大きい時代です。このため、必ずしも顧客ニーズは自社の積み重ねてきたサービスや価値の延長上に存在しない可能性があります。その部分にリーチできるような価値創造力が求められています」

コロナ禍は新しい価値創造を生み出すチャンスでもある

今般のコロナ禍によっては、「DXのチャンスが地方に広がっている」点にも注目が集まっている。一気に拡大したテレワークは、「デジタル環境さえあればどこにいても世界とつながることができる」と多くのビジネスパーソンに実感させた。

「従来型ビジネスで反映してきた東京を中心とした日本の成長モデルは限界に達しつつあり、しがらみのない地方には新しいビジネスモデルや価値を創出するチャンスがあります。当たり前と思い込んでいた組織や業務の仕組みをリセットし、『普段できないことをやってみる』というチャレンジを、コロナ禍によって体験した企業も多いはずです。人口密度が高く変化に対して大きなパワーが要求される東京よりも、コンパクトな地方がその身軽さを有利に生かすことができる時代が訪れるはずです」と語り、神岡氏は次のように講演を締めくくった。

「変革に対する意志とデジタル環境があれば、イノベーションを起こし、新たな競争優位を確立するためのアイデアはどこからでも生まれてきます。不確実性の大きい現在、これからも社会は大きく変化していくことでしょう。DXの本質をきちんと理解しつつ、このコロナ禍をきっかけにして、DXを実現し、新たな価値創造をし続ける組織体への変革が求められています」