農業に役に立つロボット技術の社会実装

イチゴ収穫ロボットから発展した搬送ロボットの実証試験・商用化への取り組み

ユニークなアイデアとモノづくり力で、農業ロボットの研究開発に取り組む宇都宮大学工学部基盤工学科教授の尾崎功一氏。その成果を広く社会実装すべく、大学発のベンチャーを通じて実用化(商用化)にチャレンジしている。その情熱は完熟流通に注目したイチゴ収穫ロボットの開発に始まり、より多様なニーズに役立つ汎用的な搬送ロボットへと発展。最先端の技術研究と既存技術をうまく組み合わせ、社会課題の解決に向け、現在も新たな挑戦を続けている。その軌跡を振り返りつつ、現場に役に立つロボット技術とは何か、そしてイノベーションを具体的な形として結実させるためのヒントとは何かを考察していきたい。

イチゴ収穫の課題解決を発端として

農業ロボットの研究開発にチャレンジ

スーパーや果実店などで目を引く真っ赤なイチゴ。私たちは「完熟している」ものと思って購入しているが、実際には6割程度の熟度(まだ青い状態)で収穫しているそうだ。これが例えばバナナのような果物であれば収穫した後も熟していくのだが、イチゴの場合はそうした「追熟」は進まない。ではなぜ赤くなっているのかというと、紫外線に当たる(当てる)ことで色づいていくのである。ただ、繰り返すが決して熟しているわけではないので、味は酸っぱいままだ。

完熟したイチゴを出荷すれば、私たち消費者はより甘くて美味しいイチゴを食べられる。だが、それを困難にしているのが収穫の問題である。完熟イチゴの実に手で触れるとその部分から「傷み」が進んでしまう。このため、傷みが進んだ部分を丹念に取り除いて収穫・出荷する必要がある。一部の高級ブランド品はさておき、一般的な流通ルートに乗せるイチゴにそうした手間をかけることは難しい。こうした背景のため6割程度の熟度で収穫せざるを得ないのである。

イチゴ収穫の課題解決を発端として、さまざまな農業ロボットの社会実装に取り組んでいるのが、宇都宮大学工学部基盤工学科教授/ロボティクス・工農技術研究所所長の尾崎功一氏だ。同大学発の農業ベンチャー企業「アイ・イート株式会社」の代表取締役社長としても尾崎氏は意欲的に活動を展開する。「先端的基礎研究を大学で行い、ロボティクス・工農技術研究所で実践・実証し、その中から上手く社会実装につなげられそうなものをアイ・イートから展開していきます」と話す。

宇都宮大学発農業ベンチャー企業「アイ・イート株式会社」代表取締役社長

尾崎 功一氏

社会実装のプロトタイプとなる

農業用搬送ロボットシステムへ

これまでの尾崎氏の取り組みを振り返ってみよう。とちぎコンソーシアム事業(2004~2005年度)の一環として開発したのがイチゴ摘みロボットの1号機である。きっかけは、産学連携コーディネーターの知人から「提案してみてはどうか」と勧められたことだったと語る。宇都宮大学に赴任して5年、「縁があってこの地域に来たのだから、地域に貢献したい」という思いから、栃木のシンボル的農産物であるイチゴ収穫用のロボット開発を提案し、採用されたのだ。

こうしたロボットを開発するポイントは、人の手技をそのまま実装することだという。そこで、尾崎氏は栃木県内のイチゴ研究所や農家を見学して回り、研究を重ねた。分かったのは、手摘みの微妙な力加減をロボットに実装することの難しさだった。「当時は高精度センサーの価格は非常に高かったのです。そこで、開発するのなら、単純に人間作業の代替になるのではなく、付加価値につながるものにしたいと発想を変換しました」と尾崎氏は振り返る。

そんな時、イチゴ農家の中で「茎を付けたまま獲ると、イチゴの日持ちが良くなる」という“都市伝説”を耳にした。「茎にぶら下がった状態のイチゴを検品する市販装置もあるので、それと連動できるように、イチゴを茎からつまんで収穫する仕様に変えました。これによってロボット導入への実現性が高くなりました」。大きな課題は、土耕栽培のイチゴだとロボットとの高さが合わず茎をつまみにくい点だった。そこで水耕栽培の農家の協力を得て、1号機を開発。「水耕栽培のイチゴ収穫は、環境的には比較的ロボットを導入しやすく、なおかつロボットでなければできない付加価値を提供できると思い付きました」と説明する。

画像処理や走行制御のライブラリから、マニピュレータ・コントローラ、センサーI/O、赤外線スキャナーのデバイスドライバにいたるまで、OSを除いたソフトウェアのほとんどすべてを自作したという。尾崎氏は「ロバスト(厳しい使用条件でも安定した性能が保てるよう設計すること)な色抽出技術によりイチゴを安定して識別するとともに、茎の切断と同時に把持するという1つの動作で、イチゴの実に触れることなく摘み取ることに成功しました」と振り返る。

続いて農水省実用化技術開発事業(2009~2012年度)の予算を得て開発したイチゴ収穫ロボットの2号機は、果皮に触れずにイチゴを収納すると同時に、個別包装容器(「フレッシェル®」)へ直接充填する機構を搭載。「2号機開発に当たっては、イチゴ専門家の研究者が加わることになり、新たな切り口で進化することになりました」と尾崎氏は説明する。それが完熟イチゴの収穫・鮮度維持という付加価値だ。

実は、1号機開発時に聞いた都市伝説には根拠があることが分かった。それは「実に触れない」ことだ。実に触れずに収穫すれば、少なくとも10日間はイチゴの寿命が伸びる。ところがそれができないから、未成熟のイチゴを出荷して紫外線で赤くし、店に並べるしかない。2号機では、収穫したイチゴをそのまま個別包装容器に充填する機能を追加し、流通部分を進化させた。「イチゴの実にまったく触れることなく輸送まで可能とすることで、収穫後2週間以上にわたって鮮度を保持できることが確認されました。これを受けてパリへの輸出試験(2014年3月8~18日)が行われました」と尾崎氏は語る。

ただ、上記のように大きな成果を上げた2号機といえども商用化へのハードルは高かった。1000万円以上の価格を設定しなければ採算が取れないからだ。一般的な農家にとって、とても手を出せるレベルではない。そこで尾崎氏が次の手として向かったのが、分散協働型ロボットである。ロボットを複数の機能モジュールに分割して連携させることで、さまざまな作業への使い回しを可能とするもので、「機能の追加・変更が容易」「ロボットの段階的な導入が可能」「運用・更新が容易」「複数企業による分散開発が可能」といったメリットが生まれてくる。「イチゴだけに特化するのではなく、さまざまな作物の収穫に転用できるように、基礎となる自走モジュールと、イチゴ収穫機能モジュールに分けました。自走モジュールに個別機能を追加することで、農家ごとに異なる多様なニーズに対応できます。こうして汎用性を高めることで、低コスト化を目指しました」と尾崎氏は、分散協働型に至った狙いを強調する。

まずは自走モジュールの精度を高めるため、ロボット開発の方向性をイチゴの収穫から搬送へとシフト。「農家にとって収穫よりも苦労しているのは、実は収穫した作物を運び出す作業である」という現場のニーズに応えるもので、社会実装のプロトタイプとなる農業用搬送ロボットシステムの研究開発を2015年より開始した。

「何が使える技術なのか」

問われる“目利き力”

もちろん搬送ロボットとて実現は容易ではない。尾崎氏は自律分散制御と呼ばれるアーキテクチャーを応用して開発したマルチナビゲーターシステムをベースに、レーザースキャナーによる自律移動や磁気ナビゲーションなどの技術を組み合わせ、人追従や障害物検知、自律移動などの機能の開発と実証試験を繰り返しているが、「あらゆる状況に対応できるプログラムを作成するのは、非常に難しいテーマです」と語る。

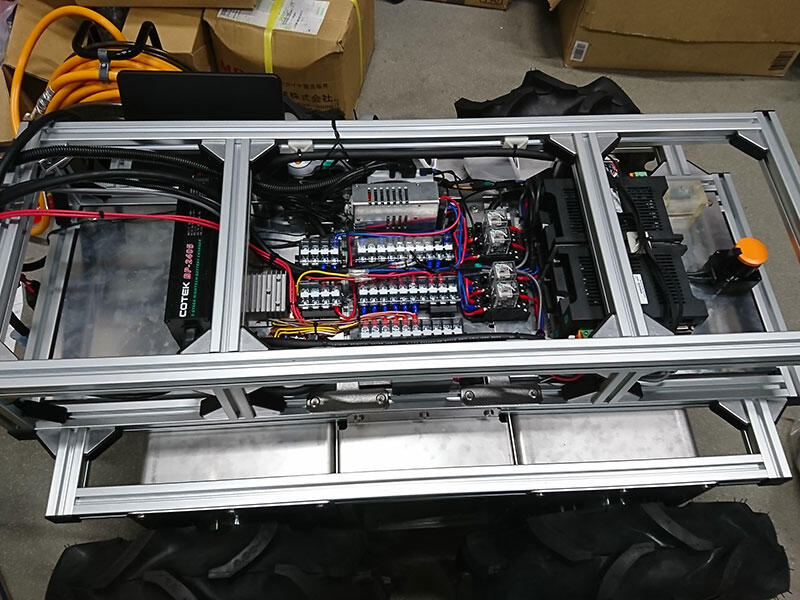

ただ、そうした中でも社会実装に向けたロボット開発は着実に進んでいる。「いくつものプログラムの組み合わせにより制御のバリエーションをもたせることで、多様な状況や用途に柔軟に対応できることが、私たちが提唱しているロボットシステムのメリットです。ライバル企業も登場していますが、私たちはより早い段階からロボット開発に着手したことでプログラミングスキルもかなり鍛えられており、イチゴ収穫ロボットの時代に作成したC言語ライブラリは今も現役で使われています。このように内製の技術を自分たちの手でしっかり拡張していけることも私たちの強みです」と尾崎氏。その言葉を体現するように、4輪駆動の農業用搬送移動ロボット(通称、「デカ4駆」)の商品化にもこぎつけた。防滴仕様や水密軸受けを装備し、水田でも走れるロボットだ。

1号機、2号機のイチゴ収穫ロボットは2輪型だったが、このデカ4駆は2輪の機動性を踏襲しつつ、より重い収穫物を運搬できるので、白菜やキャベツなどの大きな野菜や、梨など戸外で育てる果物の収穫・運搬が非常に楽になる。「重い荷車を引いて移動しなくて済むので、1人でも収穫できます」と尾崎氏は説明する。

コンピューターが高速化したことでAIも一般的なものとなり、今後の開発に向けた選択肢も広がった。ただし、そうした中で「技術の目利き力がますます重要になっています」とも尾崎氏は語る。新しい技術に注目しているだけでは、ロボットの低価格化をはじめとする課題解決にはつながらないからだ。実際、尾崎氏は人追従の制御や画像処理などにもかなり古典的なアイデアを使っているのだが、まったく問題なく機能している。先端技術よりも“使える技術”をしっかり見極めて使い込んでいく、ハードとソフトのトータルなものづくりを追求していくことでこそ、ロボットの社会実装は加速していくだろう。

先端技術研究と大学発ベンチャーの

連携が創造する新しい価値

最後に、尾崎氏は、先端技術研究と大学発ベンチャーの連携が創造する新しい価値について、アイ・イートの活動を踏まえてこう語る。

「アイ・イートは全国的にも珍しい大学発のベンチャーです。重視しているのは、“基礎研究となる論文研究(知見)”と“技術を軸に実用を考える研究(技術)”、この両輪でロボット開発に取り組む姿勢です。参画している学生に対しても『これらの視点から研究内容を捉え、自分のポジションを考えなさい』とアドバイスしています」

知見とは、新規性のあるアイデアを見つけたり開発したりする取り組みで、一般的な研究者を目指すのならば、この知見を軸にした研究を突き詰めればいい。ただ、こうした基礎的な研究は、アイデア部分に焦点を当てることも多く、「実社会でどのように適用できるのか」という視座は得られにくい傾向があると尾崎氏は話し、技術を軸にした取り組みついては、こう続ける。

「新しいセンサーやモーターが登場し、周辺環境が進歩することで、古典的な技術だったとしても新たな利用領域が生まれる可能性があります。論文で発表し尽くされ、研究の新規性がなくても、“これをもっとスムーズに動かしたいな”、“こうした方が役立つな”と考え、最先端技術研究と既存の技術などを組み合わせて具体的に実現することが社会課題の解決にとって重要です。その意味でも、『技術の目利き力』が大切になります」

新しいイノベーションを創出するためのポイントは何か、と尋ねたところ、「あきらめない気持ち」との答えが返ってきた。「大学発のベンチャーといえども、研究に加えて、周辺雑務の負荷や思うような成果が出なかったりと本当にくじけそうになることが多くあります。乗り越えるためには『社会を良くしたい』『困っている人を助けたい』という思いが必要です。それに加えて、『ロボットって面白い!』という純粋な好奇心が重要です。イノベーションはそうした強い思いから生まれてくるのだと感じます。これからの学生には、知見と技術の両輪で、将来を思い描いてほしいですね」