研究員と会える! 話せる!「R&D Meetup Days 2024」開催

連載「進化するBIPROGY総合技術研究所」第4回

BIPROGYの豊洲本社にある「BIPROGY LOUNGE」において、2024年10月8日に「R&D Meetup Days 2024」が開催された。このイベントは、BIPROGY総合技術研究所(以下、総研)によるR&D成果の利活用推進を目的に2004年度から継続的に開催されてきたもの。今回は、社内だけでなく、社外に向けて広く一般公開され、“会いに行ける研究員”をテーマに催された。会場の各ブースでは、日頃の研究内容や成果について講演や体験型展示、ポスター展示などの他、研究員たちと来場者との活発な意見交換が行われた。本稿では、講演の模様や展示内容についてお伝えしていく。

超専門家集団として自らの手でワクワクする未来を創造していく

「R&D Meetup Days 2024」では、総研センター長の香林愛子による講演や各ブースで研究員たちが日頃の研究活動や成果を伝える体験型展示、ポスター展示が行われた。本稿では、まず講演内容、そして各ブースでの展示の順番で紹介していきたい。

総研は2006年1月にBIPROGYグループのR&Dを担う組織として設立された。現在、総研の総員は40名、うち博士号保有者が12名、2023年度の論文採択数は8本、同年度の学会発表や講演は50件を超えるという。

総合技術研究所 センター長 香林愛子

香林は総研について「私たちのミッションは、中長期の競争力の源泉となる技術を育て、それらを社会に実装することを通じて、人や企業、社会の課題を解決することにあります」と語った。そして、今年度に制定した総研のPurpose「超専門家集団×ワクワクする未来の創造」を紹介。「卓越した専門性を推進力に、テクノロジーの可能性を最大限に引き出すことで、さまざまな未解決課題を解決し、人々を笑顔にする新しい価値を生み出していきたい」と強調する。

総研はこれまでの18年間で多くの実績を残してきた。2012年のMITメディアラボなどとのコモンセンス活用研究や、2014年のJAXAとの衛星データを用いた太陽光発電予測研究、2015年の国立情報学研究所との「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトなどだ。内閣府が主導する「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の「DIVP(Driving Intelligence Validation Platform)」研究開発プロジェクトへの参画実績などもある。

数理の力と多様な人智による共創によって社会課題解決を図る

「私たちの強みは『数理』であり、数理とは数学を道具として使うことです。数学的アプローチによって、世の中の事象や課題をコンピューターで扱えるようにモデル化し、計算・分析・シミュレーション等によって、企業や社会の未解決課題を解決に導くことができます」と香林。その例として、自動運転のシミュレーションの他、根拠のある応答を行えるAIや、賢いCADシステムの実現、量子計算シミュレーションなどの幅広い適用領域を挙げる。

また、社会課題解決には、さまざまなステークホルダーとビジョンを共有し協働・共創することが不可欠である。そこで、総研が新たに注力するテーマが「多様な人智による協働・共創のデザイン研究」だ。〈社会の問題や課題に対して目指す方向性へ想いを同じくする者らが集い、良質なコミュニケーションのもと、挑むべき課題とその答えとなるビジョンとを見いだして社会に具現してゆく〉――こうした共創の起こるコミュニティが参加者らの想いを成し遂げる場として機能し成長するための理論的な枠組みや、実践的な運用モデルのデザイン、デジタルテクノロジーによる促進について探究している。人間の行動変容を促す「仕掛学(しかけがく)」を応用した問題解決にも期待する。

「数理の力を応用することはもちろんですが、共創デザインの文脈から、心理学、認知科学、社会科学などの知見もフル活用し、社会課題解決を加速させていきたい」と香林は語った。

「R&D Meetup Days 2024」の会場風景

最後に香林はその思いをこう締めくくった。「講演の最後のスライドに掲げた『さぁ、この星に終わりのない物語を』超専門家集団として、ステークホルダーの皆様とともに創っていきます」。今、総研の取り組みは新たなステップに進もうとしている。以下では、その一端を解説していきたい。

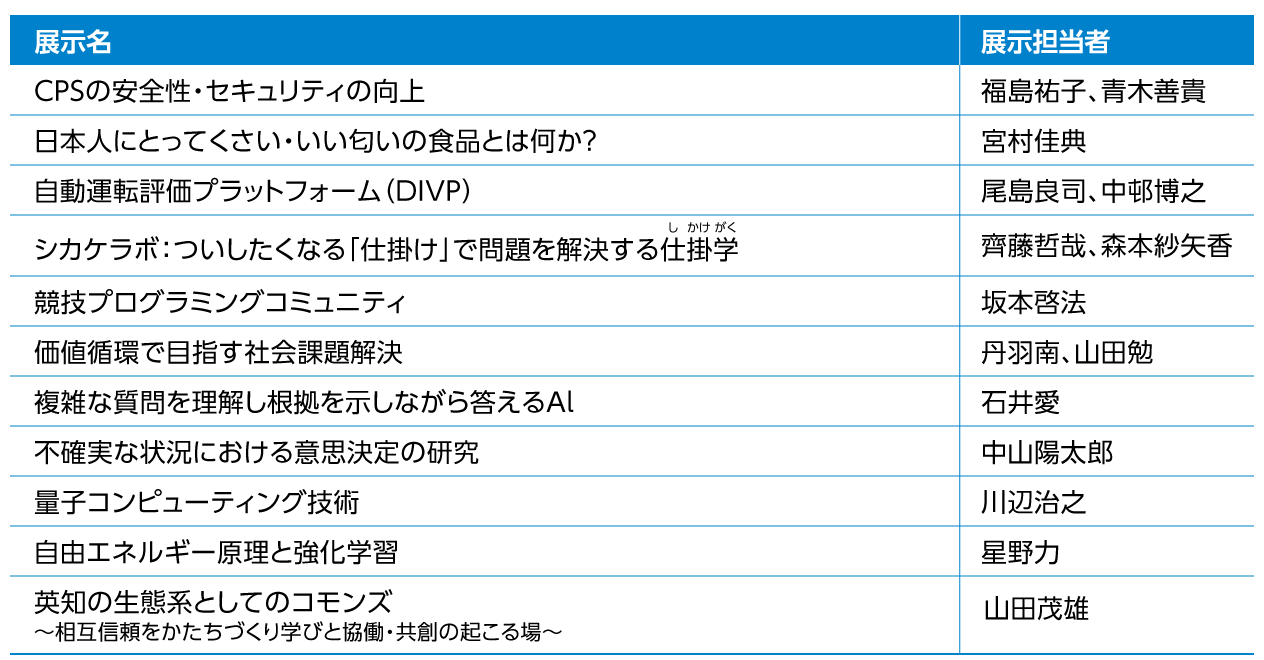

会場展示テーマの一覧

ピックアップ1「CPSの安全性・セキュリティの向上」

自動運転やスマートホームなどの社会実装が進むにつれて、サイバー空間と現実空間がダイレクトにつながるようになる。これは、私たちの利便性が向上する一方で、サイバー空間で何か問題が発生した場合、現実空間にも大きな被害が及ぶことを意味する。このため「CPS(サイバーフィジカルシステム)」(※1)の安全性やセキュリティの向上が求められている。

主席研究員 福島祐子(写真左)、同上席研究員 青木善貴

総研では、この社会的ニーズに応えるために2つの方向からアプローチしている。1つは、事故がどのように発生するのかを示すことによって、リスクを早期に発見し事故を未然に防ぐための安全分析手法である「STAMP(スタンプ)」(※2)の適用研究だ。そしてもう1つは、人の認知活動を扱うモデルを用いてシナリオを作成し、機能の不整合や不具合の早期発見を効果的に行う「モデル検査」(※3)である。

- ※1CPS:Cyber-Physical Systemの略。サイバー空間と現実空間(フィジカル空間)を融合し、データ収集や解析等を通じて最適化を図るシステム。自動運転では各種情報を解析して安全性を高めるプロセスを改善し、製造業などでは生産設備の各種データを解析して生産プロセスを最適化するなどで活用されている

- ※2STAMP:Systems Theoretic Accident Model and Processesの略。2012年にマサチューセッツ工科大学教授のナンシー・レブソン氏が提唱した安全性解析手法。航空宇宙産業や自動車産業などで広く利用される

- ※3モデル検査:システムの検証手法の1つ。ハードウェアやソフトウェア設計などでシステムの状態を網羅的に検査し、仕様を満たすかを確認する技術

STAMPによる安全分析を研究する福島祐子は、「海外ではSTAMPの適用事例が増えていますが、日本国内では広がっていないので、今後も研究に取り組んでいきます」と語る。

また、モデル検査の適用を研究する青木善貴は、「システムをモデル化して検証することで、複数のユーザーインターフェイスの間で機能の不整合を見つけ出すことができます。さらに、モデル化する際に人の認知活動を加えることで、より精度を上げようと試行しています」とその現在地を語る。

システムの安全性を高めるには、早い段階においてリスク、不整合、不具合を発見し、対処する必要がある。ましてや、影響が甚大となるCPSにおいては、いうまでもないことである。したがって、これはCPSの実用化を推進する上でも重要なテーマといえる。10月11日には、STAMPのバイブル的な書籍の日本語版『システム理論による安全工学―想定外に気づくための思考法STAMP―』が発行された。BIPROGYからは福島・青木・沖汐の3名が翻訳に参加している。この日本語版の発行によって、日本国内におけるSTAMP適用の拡大が期待されている。

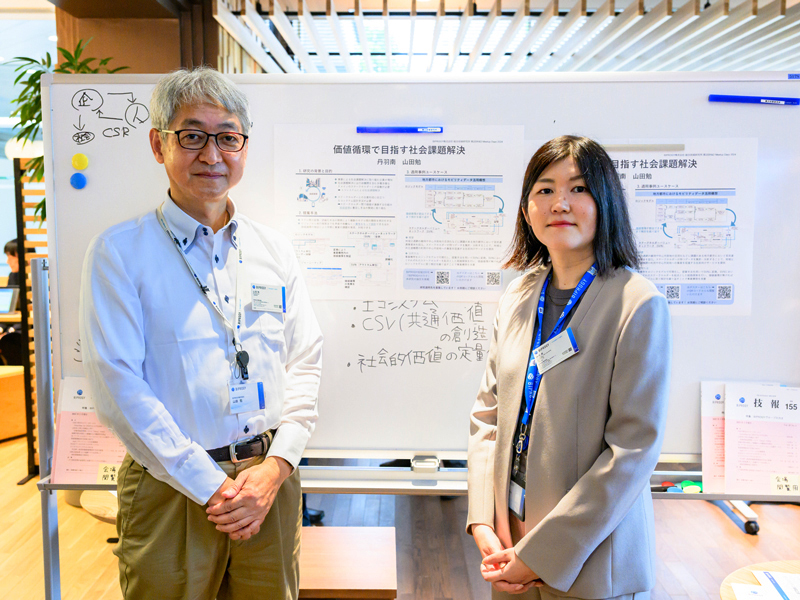

ピックアップ2「価値循環で目指す社会課題解決」

事業による社会課題解決における大きな課題は、社会的価値と経済的価値の両立だ。エコシステムの参加者が事業を通して何らかの価値の還元を受けられなければ、中長期に活動を継続していけず、社会課題の解決に結びつきにくい。

上席研究員 山田勉(写真左)、丹羽南

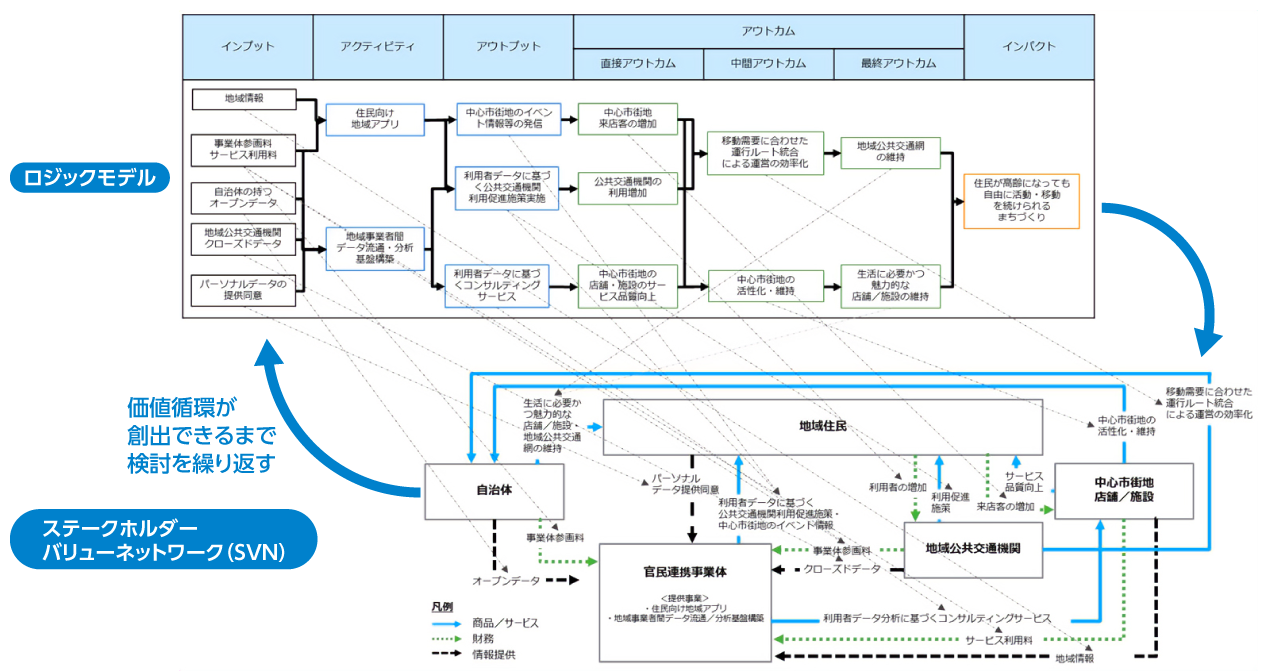

総研では、この課題を解決するため「価値循環」に着目した新手法の開発に挑んでいる。その1つが、異なる分析視点によるモデルを組み合わせる手法だ。「ロジックモデル」で事業構想を可視化し、それを「ステークホルダーバリューネットワーク(SVN)」に変換して事業構想内の価値循環を検証する。この過程で、価値循環が創出できなければロジックモデルに戻り検討を繰り返し、事業構想の課題を発見、対処していくイメージだ。

適用事例(地方都市におけるモビリティデータ活用構想)

山田勉は、「ロジックモデルは内閣府の推奨するEBPM(証拠に基づく政策立案)でも推奨されているフレームワークで、事業への投資から最終的に目指す成果までの道筋を可視化します。SVNはシステム思考による分析手法で、ステークホルダー間の関係を明らかにするものです。事業企画段階で2つのフレームワークを相互に補完しながら活用することで、社会課題解決と事業継続をどのように実現させるかの検討が容易になります」と話す。

また、共同研究者の丹羽南はこう続ける。「現在、こうした手法をいくつかの実案件で試行・検証しています。ロジックモデルとSVNを活用することで事業構想における改善ポイントが明らかになり、価値循環が設計しやすくなります」と効果を語る。

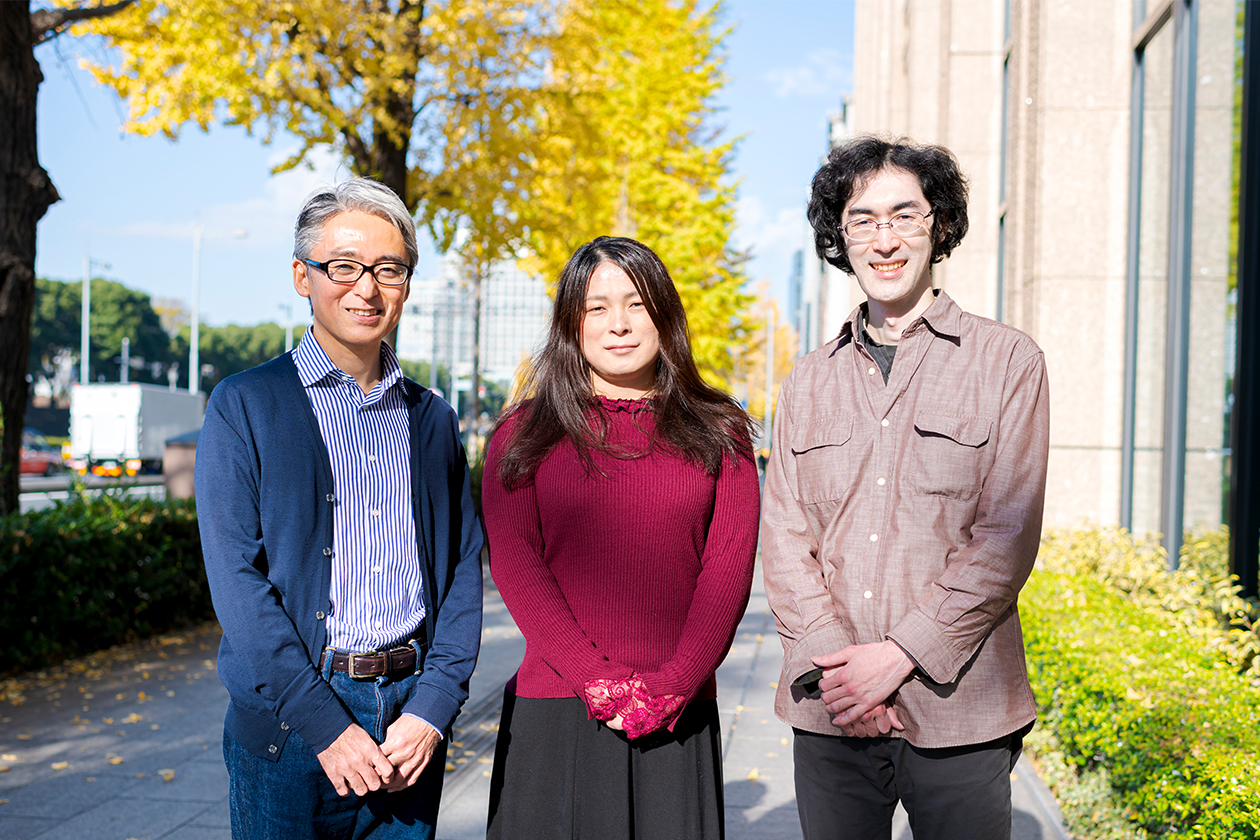

ピックアップ3「自動運転評価プラットフォーム(DIVP)」

「自動運転評価プラットフォーム」であるDIVPは、各種センサーと走行環境を仮想空間に忠実に再現し、自動運転の安全性評価を目的にシミュレーションを通じて自動運転制御を解析するものだ。政府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の一環として2018年から産学官連携のオールジャパン体制で開発に取り組み、BIPROGYも当初から参画してきた(参考「すべての人に移動の自由と笑顔を。円滑で安全な自動運転を実現する」)。

数理エンジニアリング室 主席研究員 中邨博之(写真左)、

主席研究員 尾島良司

総研は、電磁波を使って自動車と外界との関係性を明らかにするレーダーのシミュレーター開発に参加している。尾島良司は「電磁波はボールが壁に当たって跳ね返るような分かりやすい反射はしません。『電磁波が何かに当たると電気が流れ、電気が流れると電磁波が発生する』ことで反射します。波なので干渉しますし、どのような反射になるかは対象物の形状で変わってきます」と振り返る。この電磁波の反射計算には「物理光学近似」と呼ばれる手法を利用したという。

ただし、すべてを物理光学近似で計算することは現実的ではないため、測定値を当てはめることもしている。「電磁波が届く範囲全てを計算するのはとても大変です。雨による散乱と減衰等の後処理も必要でした」と尾島は続ける。実測値との一致性検証には終わりがなく、試行錯誤がまだ続いている状況だという。

尾島と一緒に研究に取り組む中邨博之は、「広く捉えると自動運転、運転支援の一部ですが、DIVPの特徴は、さまざまな道路状況や気象条件などを考慮した上でセンサーへの入力をきちんとシミュレートできる点にあります。その大きな利点は、単に現実と似た結果を出すだけではなく、物理法則に基づいた結果を出せること、また、シミュレーション結果と実測値との差異を評価することによって、シミュレーション手法をより高精度なものに改善していけることです。精度の高い自動運転の実現にはさまざまな技術が必要になりますので、レーダーの分野でよりよい自動運転の実現に貢献したいと考えています」とこの研究の意義を語った。

ピックアップ4「量子コンピューティング技術」

「画期的な演算処理が可能になる」と期待される量子コンピューティング。総研では独自の研究に取り組んでいる。量子コンピューターの構成は、「アニーリング方式」と「ゲート式」に大別される。アニーリング方式は組み合わせ最適化問題(最適化したいものが定義されているにも関わらず、選択肢の数が膨大であるために最適解を得ることが困難な問題)に特化されたシステムであるが、総研では、より幅広い領域の問題解決に利用可能なゲート方式に関するソフトウェア開発の一環として、テンソルネットワークに関する技術発掘および獲得を行っている。

研究に取り組む川辺治之は、「量子コンピューティングはBIPROGYグループの技術戦略における注力技術テーマの1つであり、ゲート方式の量子コンピューターのソフトウェア開発に取り組むことで、当社グループにおいて量子コンピューターに精通した人材を増やすことを目指しています」と語る。

主席研究員 川辺治之

現在は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の共創の場形成支援プログラムに採択された「量子ソフトウェアとHPC・シミュレーション技術の共創によるサスティナブルAI研究拠点(SQAI)」に参画し、共同研究も進行中だという。

「量子機械学習を目指すSQAIは、幅広いテーマを扱っています。その中で、私たちは従来の古典コンピューターやGPU上で量子計算のシミュレーションを行うために、テンソルネットワーク技術を利用したアルゴリズムの確立に向けて、各種の研究開発や検証を行っています」と説明する。こうしたシミュレーションが実行できれば、量子コンピューターがなくてもその性能や問題点を評価できるという。というのも、現時点における量子コンピューターのハードウェアでは、量子ビット数や量子ゲート数に制限があり、実ビジネスに適用できる規模の量子コンピューターで実行してみてから問題点が明らかになると大きな手戻りが生じるためだ。

「そこで総研では、量子コンピューターが実装される前に、シミュレーションによってその問題点を発見することを目指しています。それができれば、量子コンピューターの実用化に大きく貢献できます」と川辺は語る。総研の手がける研究によって、量子コンピューターのもたらすインパクトをより大きなものにできる可能性があり、今後に期待したい。