「問題発見能力」が問われる時代のイノベーション(前編)

“チャレンジする文化”が変革のキーワードに!

日本発の世界的なイノベーションがなかなか生まれないとよくいわれる。かつては大きな存在感を見せた日本企業が再び輝きを取り戻すためには、チャレンジする文化、イノベーションの土壌が必要だろう。こうした環境をつくるために、企業には何が求められるだろうか。『ニュータイプの時代』、『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』などのベストセラー著書で知られる山口周氏を招き、日本ユニシス取締役常務執行役員 CMOの齊藤昇との対談が実現。イノベーションを生み出すための道筋について、両者が率直に語り合った。

「問題解決能力」重視の時代から

「問題発見能力」が問われる時代へ

齊藤 『ニュータイプの時代』を、興味深く拝読しました。著書の中では、問題解決能力の重要性が相対的に低下し、問題を見つける能力の重要性が高まっているとの指摘がありました。そのほかにも、読みながら、「なるほど」と膝をたたくような記述に何度も出合いました。まずは、山口先生のユニークな問題意識がどのように生まれてきたのか、その背景についてお聞きします。

山口 以前から不思議に思っていたのは、日本の製造業の苦境です。1980年代から90年代初頭にかけて世界を席巻しましたが、2000年ごろからは明るいニュースが少なくなりました。個々人を見れば優秀な社員が多く、おそらく、大学院で専門知識を学んだ人も増えているはずです。にもかかわらず、いくつかの有名メーカーは買収され、社名がなくなった企業も少なくありません。なぜ、このようなことが起きるのでしょうか。結論めいたことをいえば、世の中の価値は相対的だということです。

山口周氏

齊藤 そのポイントはどのようなことでしょうか。

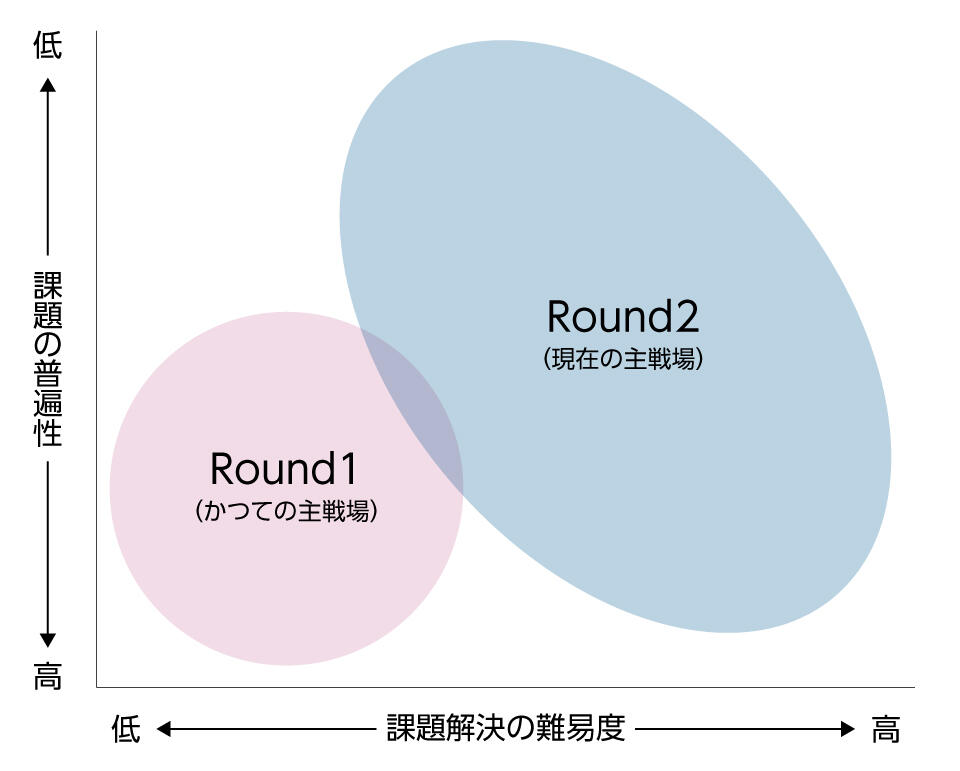

山口 ビジネスを問題解決と考えてみましょう。問題解決の方向性には2つの軸があります。問題が「普遍的⇔特殊」、「解決が容易⇔困難」という2軸の座標の中で、企業は通常「普遍性が高く、簡単に解決できる問題」から解こうとします。普遍性が高ければ困っている人は多く、市場規模が大きい。少ない投資で解決できれば、投資対効果は高くなります。このような問題を解く第1ラウンドで、日本企業は圧勝しました。おそらく、それが1980年代までの状況だったと思います。しかし、多くの人々の基本的なニーズが満たされた時代になると、企業は別の問題を解かなければなりません。第2ラウンドでは、普遍性の低い問題、難度の高い問題に挑まなければなりません。では、自分たちはどの問題にアプローチすべきか、どのように問題を解決したいのか――。このようなテーマを前にして、多くの日本企業が足踏みしているように見えます。問題を見つける能力こそが、いま求められているのだと思います。

新しい時代にフィットした

ビジネス創出のヒントは「強い思い」にある

齊藤 昭和から平成初期にかけての社会・経済環境に、日本企業は過剰に適応してしまったのかもしれません。時代が変わっても、成功モデルを手放すことができなかった。それは企業だけでなく、行政や大学などにもいえることでしょう。『ニュータイプの時代』の中の、アリのエピソードが印象に残っています。1匹のアリがときどき道を間違えることによって、より短いルートが見つかる場合がある。小さなエラーが、アリの集団全体の生産性を高める話です。この種のエラーをどのように捉えるか。日本企業はこれまで、エラーをなくすことに専心してきました。それが結果として、イノベーションの芽を育ちにくくしていたのかもしれません。私たちは得てして、世の中でいうところの「優秀な人材」ばかりを集め、多くの人々が賛同してくれそうなアイデアを探そうとします。しかし、ときにはエラーと見えることでも、それを受け入れる文化を持たなければなりません。

取締役常務執行役員 CMO 兼

キャナルベンチャーズ株式会社 代表取締役 CEO

齊藤 昇

山口 普遍的な問題へのアプローチは、統計的な中央値に狙いを定めるということです。かつては、中央値を射抜いて大成功する企業が多く生まれました。一方、中央値から遠いところにある外れ値は普遍性が低く市場も小さい。ここを狙う企業は少数です。しかしまれに、ある時代の外れ値が後の世のスタンダードになることがある。音楽でいえば、モーツァルトやベートーベンです。彼らは当時のスタンダードから大きく外れた音楽をつくりましたが、やがてクラシック=標準と呼ばれるようになりました。そもそも、音楽などをはじめとするアート(芸術)は中央値からの乖離を求められ、独創性が貴ばれる分野です。ここに、新しい時代のビジネスのヒントもあるのではないかと考えています。米国の現状を見ると、最初から中央値など気にせず、自分たちのやりたいこと、信じていることを実現しようとしている「ユニコーン企業」(※)がいくつもあります。彼ら、彼女らを突き動かしているのは多くの場合には「感情的」、「感覚的」で、「個人的な強い思い」によるものです。

- ※ユニコーン企業とは、企業としての評価額が10億ドル(約1250億円)以上で、設立10年以内の非上場のスタートアップ企業を指す。

コンセプトと経営的な実践が直線的につながっているか!?

齊藤 日本では、なかなかユニコーン企業が生まれません。なぜ、日本企業の多くはシフトチェンジができないのでしょうか。

山口 少し観点が変わりますが、日米企業の違いを考えるためにグーグルを見てみましょう。よく知られているように、グーグルは「世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにする」というミッションを掲げています。なぜかというと、情報格差のある社会を彼らが是とせず、権力者やお金持ちだけが情報を独占するような社会では、民主主義は機能しないと信じているからです。奇妙なミッションのようにも見えますが、驚くのはグーグルがこれを徹底していること。例えば、インターンの学生にもソースコードを開示しています。情報格差をなくしたいといっている以上、社員とインターンの間にも格差があってはならないとグーグルは考えます。自分たちの掲げたミッションを裏切るようなことはしない。注目したいのは、コンセプトと実践が直線的につながっていることです。

山口 伝統的な日本企業でよく見かけるのは、コンセプトと実践が整合していない現実です。例えば、「全員経営」を掲げる企業は少なくありません。社員に経営マインドを求めるのであれば、役員が見ている経営情報を社員にも共有する必要があるのではないかと感じます。しかし、会社の掲げるビジョンや価値観と実際の行動(社員への経営情報の共有など)が一致しているケースはあまり見かけません。建前と本音、と言い換えてもいい。そこにギャップがあれば、経営者は建前のコンセプトをそのまま実践しようとしているわけではないと、社員は考えます。そして、権力を握る人物の顔色を見て、何が本音にヒットするのかを考えながら仕事をします。誰かの顔色を見ながらのコミュニケーションは高コストで、しかも精度が低い。日本企業の生産性が低いのは、こうした部分にも理由があると思います。最大の問題は、海外の人材や才能を活用しにくいこと。外国人にとって、幹部の顔色から本音を読み取るのは至難ですからね。

齊藤 米国の大企業でも、建前と本音の乖離はしばしば見られます。しかし、そうした古い企業は徐々に衰退し、グーグルなどのITジャイアントやユニコーンのような新興企業の存在感が高まっています。一方、日本ではよくも悪くも、企業の新陳代謝がそれほど急速には進んでいません。結果として、「忖度の文化」が多くの日本企業に残っています。ただ、最近の日本発スタートアップなどを見ていると、従来型の組織文化が変わりつつあるように感じます。

山口 同感です。最近登場したスタートアップの中には、面白い企業、注目すべき企業が多いと感じています。私も大いに期待しています。

齊藤 先ほどの話にもあったように、「自分たちの信じていることを実現し、社会を変えていこう!」というスタートアップが増えたと感じます。当社としても、どうすれば彼らと一緒により大きなビジネス(エコシステム)を創っていけるかが重要だと思っています。「顧客・パートナーと共に社会を豊かにする価値を提供し、社会課題を解決する」という当社のコンセプトを、しっかりと実践していきたいと思います。

Profile

- 山口 周(やまぐち・しゅう)

- 1970年東京都生まれ。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。電通、BCGなどで戦略策定、文化政策、組織開発等に従事。著書に『ニュータイプの時代』『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』『武器になる哲学』など。慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究科修士課程修了。株式会社中川政七商店社外取締役、株式会社モバイルファクトリー社外取締役。

- 齊藤 昇(さいとう のぼる)

- 日本ユニシス株式会社 取締役常務執行役員 CMO

- 兼 キャナルベンチャーズ株式会社 代表取締役 CEO

- 1986年、バロース(現・日本ユニシス)入社。アパレル営業所長や流通事業部長、ビジネスサービス事業部長などを歴任し、異業種企業との協働により数々の新規事業を立ち上げ、2013年に執行役員に就任。2016年から取締役常務執行役員 CMOを務める。キャナルベンチャーズ設立に際し、2017年から同社代表取締役CEOを兼務。