進化するリテールAI──ハイパーパーソナライゼーションの実力

データ活用で顧客理解を深め、売上向上を実現する方法

人口減少が進む中、小売業界では顧客に選ばれる存在であり続けることがますます重要になっている。こうした課題に対し、会員制アプリ、顧客データ管理、需要予測システムなど、AIをはじめとするテクノロジーの活用が進んでいる。テクノロジーやデータは、どのようにして小売業の競争力強化を支援できるのだろうか。

社会的価値創出に取り組むBIPROGYが2025年6月に東京で開催し、各界の有識者やBIPROGYグループ社員が多彩なテーマで講演を行った「BIPROGY FORUM 2025」で、データ・AI活用の最先端を走るギックス(GiXo)、マーケティングAIを展開するGROWTH VERSE、BIPROGYの3社がリテールAIの未来について語り合った。

小売業界をとりまくデータ活用の環境変化

安藤小売業界のDXは着実に進んでおり、流通業界全体でのデータ活用環境が整備されつつあります。データやAI活用、マーケティングの視点から、「リテールAIのネクストステージ」と題して議論します。まずは、リテールデータ活用の変遷を振り返ります。

2010年から2015年はデータ活用黎明期です。小売業ではID-POS(商品別・顧客別売上データ)やCRM(顧客関係管理)などが導入され始めました。この期間でスマートフォンの普及率は、2010年の9.7%から2015年の72.0%(総務省 平成29年版 情報通信白書)へと急激に拡大しています。

2015年から2019年はアプリ普及期です。同時に、スマートストア導入の黎明期でもありました。リテール領域では会員証や決済機能を持つアプリの導入が進みました。この時期、Amazonが大きく台頭し、買い物の利便性向上やスマートストアの取り組みが本格化しています。また、セルフレジや需要予測、発注の自動化といった技術も登場し、クラウド利用が一般的になったのもこの頃です。

2020年から2024年は顧客中心サービス・AI黎明期と言えるでしょう。新型コロナウイルスのパンデミックが大きな影響を与えました。非接触という新たな制約が加わったことで、店舗のDXが一気に加速しました。技術面では、ディープラーニングや生成AIの実用化が進みました。

ギックスの網野さん、GROWTH VERSEの南野さんにお聞きします。生成AI活用は現在、どのようなステージにあるとお考えでしょうか。

インダストリーサービス第一事業部

リテール戦略事業開発部 部長 安藤剛

網野生成AI活用は、ChatGPTが登場した2022年を境に大きく局面が変わりました。数年前の想定を大幅に超えるテクノロジーの進歩が起こったため、正直なところ、今後の展開を予測するのが困難です。しかし、これは最も刺激的で可能性に満ちた時期とも言えます。

代表取締役CEO 網野知博氏

南野生成AIは、現在のビジネス環境において欠かせないキーワードです。この分野では、膨大な投資をして開発しても、わずか1週間で新しいバージョンがリリースされることもあるという、極めて変化の激しい世界です。開発現場では、エンジニアが生成AIを活用してコードを書くスタイルが主流になりつつあります。

今後、生成AIの基盤モデルは、Google(Gemini)とOpenAI(ChatGPT)の二強体制に収束していくと思います。企業には、これらの基盤技術をいかに活用して差別化を図り、自社独自の価値創造に投資するかが求められるでしょう。

代表取締役CTO 南野充則氏

ハイパーパーソナライゼーション時代の到来

清土生成AIが幅広い領域に変革をもたらすと期待される中、データ活用によって2030年に向けて未来がどのように進化していくのかをお聞かせください。

インダストリーサービス第一事業部

リテール戦略事業開発部 主任 清土千恵子

網野ギックスは「あらゆる判断を、Data-Informedに。」というパーパス(目的)を掲げています。私たちは「データインフォームド」を非常に重視しています。

よく「データドリブン」ではないのかと問われますが、私たちは異なる考えを持っています。データによって答えが決まる世界ではなく、データを人間に提供(インフォームド)して、人間が最終的に判断する方が合理的だと考えています。少なくとも現在のテクノロジーレベルでは、この方法が適切でしょう。現時点ではまだ、すべての要素をデータでカバーし切れていないため、一部のデータで判断してしまうことになり、偏った結果になる可能性があります。

小売業界の大型イベント「NRF」の2025年のテーマは「ゲームチェンジャー」でした。これは、従来の小売ビジネスに変革をもたらす技術や戦略の台頭を意味しています。

現在、テクノロジーの進歩とともに小売業界で注目されているのが「人間らしさへの回帰」です。「情緒的な顧客体験」の重要性も高まっています。NRFでは、「テクノロジーで効率化は実現できるが、情緒的な価値や楽しさ、喜びに結び付けることが重要だ」と語られていました。

CRM領域のキーワードは、「ハイパーパーソナライゼーション」です。従来のセグメント手法を完全に1to1にカスタマイズしても、経済合理性を保てるようになってきました。このトレンドに対応するため、当社でもハイパーパーソナライゼーションの実現を補完するサービスやプロダクトを整備していきたいと考えています。

ただし、テクノロジーだけでは真の価値創出は難しいと思っています。私たちはデータ分析を主力事業としていますが、「顧客や消費者をどう理解するか」という課題に取り組むため、ゾクセイ研究所を立ち上げて研究を長年続けてきました。一般的に属性といえば年代や性別を想像されると思いますが、私たちは「商品Aを頻繁に購入する人」「サービスBを週に数回利用する人」といった行動データをゾクセイ化し、顧客理解を深めています。

顧客を理解した上で、どのようにハイパーパーソナライゼーションを実現するか。ゼロからシステムを構築するのは効率的ではありません。そこで、企業がすでに保有する会員システムに外付けする拡張機能を開発しました。リアルタイムの1to1対応を実現するシステムから、それを画面上で表示するアプリケーションである「Mygru(マイグル)」までを統合したサービスで、「CU/ADS(クアッズ)」と呼んでいます。

具体例を挙げましょう。一般的なポイント制度では、100円で1ポイント付与など、ルールが一律です。しかし、CU/ADSでは個人に最適化することが可能です。鈴木さんが商品Aを購入した際はポイントを5倍付与し、佐藤さんには商品Bで5倍付与するといった具合です。それぞれにお薦めしたい商品と付与したいインセンティブが異なるのは自然なことです。

ただ、パーソナライゼーションが進むと、規約もパーソナライゼーションが必要になります。そこで、フロントのUIと組み合わせて、アプリで個別に規約をお知らせする仕組みを構築しました。すでにいくつかの企業で試験導入が進んでおり、1to1のポイントプログラムが今後のスタンダードになると予想しています。今まさにBIPROGYのリテール担当の皆さんと共同でサービス開発を進めているところです。

安藤網野さんと初めてお仕事をご一緒したのは2017年ごろでした。当時より、網野さんが「ハイパーパーソナライゼーション」というキーワードを使われていました。

ただし、実現には課題がありました。さまざまな顧客接点をデジタル化する必要があり、消費者側もアプリを含めたデジタル対応が求められていました。現在は当時と比べて、どのように環境が進化したとお考えですか。

網野DXとデータの利活用は表裏一体だと考えています。デジタル化なくしてデジタルデータ化は実現しません。

しかし、デジタルデータ化が進み顧客理解が深まると、新たな課題が見えてきました。組織が縦割り構造で分断されていることにより、迅速かつ柔軟にユーザーの希望に応えられないという弊害です。この課題を解決するため、組織を横断するDXが推進されました。

企業のDXと消費者のデジタル対応が両輪となって進んだことで、インフラが整備されてきました。同時に、テクノロジーの進化により、従来はコストや処理能力の制約でできなかった分析や計算が可能になりました。こうした変化により、2025年に再びハイパーパーソナライゼーションが注目を集めているのだと思います。

AI活用で売上500万円増収を達成した実例

清土AI活用による今後の展望をお聞かせください。

南野小売領域におけるAI活用は、大きく2つのアプローチがあると考えています。

1つ目は顧客理解の高度化です。従来は形式的にセグメントを切ったり、マーケターがペルソナを作成したりする手法が主流でした。しかし、AIの進化、特に生成AIが出てきたことで、真の1to1マーケティングが実現可能になりました。

今後重要となるのは、ターゲットをより細かく分析・最適化し、データのフィードバックをマーケターが適切に理解することです。そして次のPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルをいかに効果的に回せるかが、企業の競争優位性を決定します。蓄積されるデータは、まさに企業の宝となるでしょう。

例えば、従来のレコメンドシステムは購入履歴に基づいていました。しかし、生成AIにより、商品の画像データもベクトル化(数値化)できるようになりました。商品説明、レビュー、ユーザーコメントなども同じ次元のベクトルに統合可能になります。これらの情報を総合活用することで、レコメンドエンジンの精度がかなり上がることを検証できています。

成功事例をご紹介します。当社が支援したアパレル会社では、顧客向けメールにレコメンドロジックを実装した結果、1つのシナリオで月約500万円の増収効果を実現しました。

また、老舗の食品販売企業では異なるアプローチを取りました。約100万人の会員を対象とした通販カタログの送付先選定にAIを活用したところ、1カ月で売上が従来比約115%にアップしました。データ蓄積により、ターゲットに最適なカタログ内容をAIが言語化して提案するというアプローチも可能になっています。

当社では、この発展形として「ペルソナAI」のサービスを提供しています。これは、より詳細なペルソナ設定を支援するAIツールです。ペルソナごとのLTV(顧客生涯価値)の違い、ロイヤルユーザーの特定、早期離脱ユーザーの傾向などをロジカルに分析できます。

2つ目は立地・競合分析の高度化です。当社の「ミセシル」は、目標設定・施策・検証のサイクルをサポートするサービスです。月間3000万件のユニークユーザーのGPSデータを収集・分析し、スーパーマーケットなどの小売業における競合との差別化ポイントを深掘りできます。

自店舗来店客と競合店利用客のGPSデータを比較分析することで、顧客の興味関心や世帯属性などが把握できます。これにより、自店舗がどのような属性の顧客に強みを持ち、どこに弱点があるのかが見えてきます。

小売DXの3ステップ──理解・開発・接客の進化

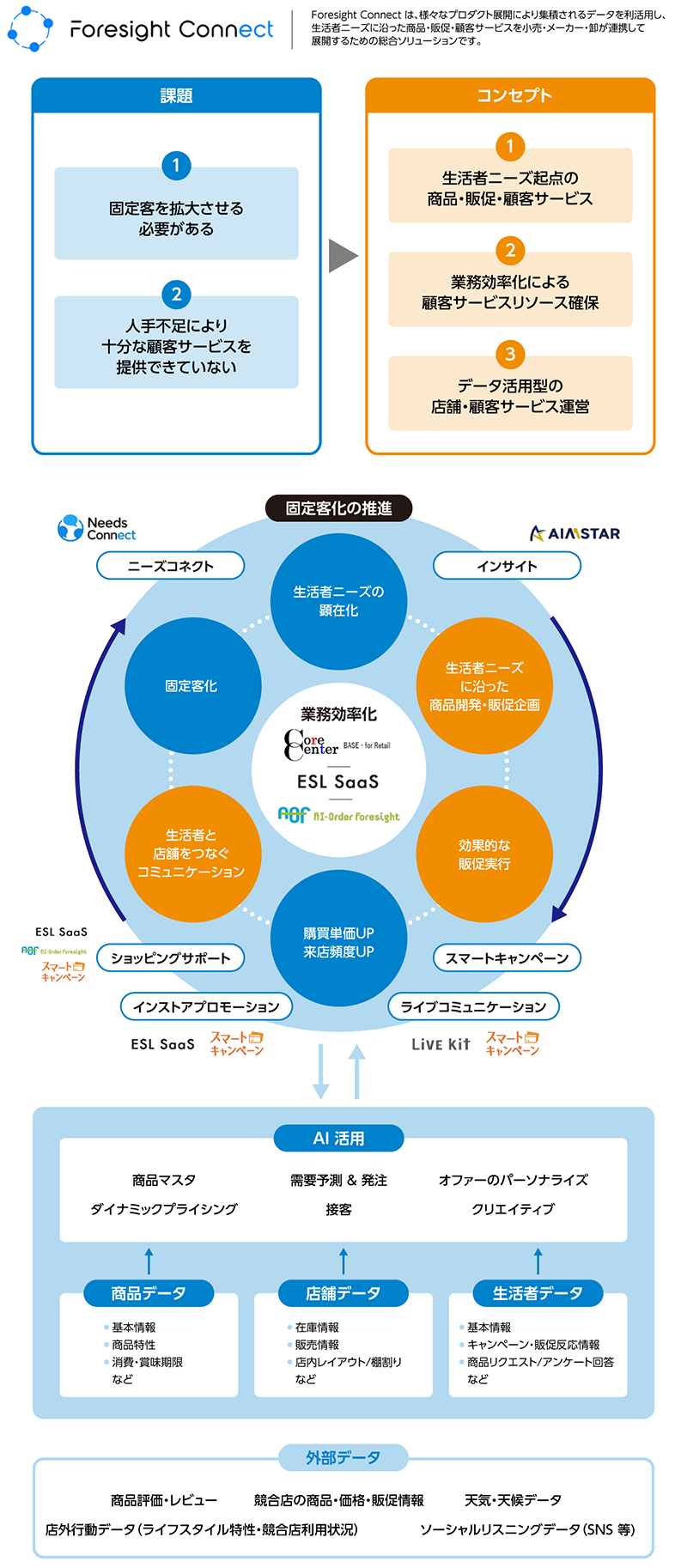

安藤BIPROGYが考える未来について紹介します。物価高と人件費上昇が続く中、小売店では省人化と業務自動化の取り組みがより重要になっています。BIPROGYでも需要予測、自動発注サービス、電子棚札などのサービスを展開しており、これらの取り組みは本格的な普及フェーズに入ったと感じています。

現在、多くの小売店がアプリ会員の仕組み活用に取り組んでいます。今後の重要なテーマは、アプリ会員の基盤を生かしながら、生活者が求める品ぞろえやサービスを迅速に実現する仕組みづくりです。

当社では3つのプロセスを通じて、生活者に選ばれる店舗への変革を支援しています。「生活者理解の高度化」「生活者ニーズに合わせた品ぞろえと商品開発」「販促と接客のアップデート」です。

まず、「生活者理解の高度化」の観点では、売上上位を占めるロイヤリティの高いアプリ会員に、アプリ上でアンケートを実施し、品ぞろえや商品、サービスの改善に活用します。当社の「ニーズコネクト」は、質問作成やアンケート集計にAIを活用するサービスです。お客さまに購入商品の簡易レビューをアプリ上で入力いただき、評価の極端に高い商品と低い商品を異常値として検知します。これにより、商品の改善や新規開発に効果的にフィードバックできます。

次に、「生活者ニーズに合わせた品ぞろえと商品開発」では、生活者の購買目的を起点とした品ぞろえ、棚割、販促により、生活者の期待に応える仕組みを提供しています。

最後に、「販促と接客のアップデート」としては、会員アプリにロイヤリティプログラムを設置し、パーソナライズされたコンテンツでおもてなしと共創を実現します。買い物における煩わしさを排除しながら、同時に新たな顧客接点を創出する仕組みを展開しています。

BIPROGYが展開する、リテール領域向けサービスのコンセプト「Foresight Connect」

BIPROGYの「Foresight Connect」が提供するリテール向けAI・データ活用サービス

清土DXに取り組む企業の皆さまへメッセージをお願いします。

網野最近では、アプリ会員の売上比率が7割を超える小売店も珍しくありません。ID-POSを分析すると、各店舗の特徴が鮮明に見えてきます。

例えば、郊外型店舗では「ビールの売上の4割を占めているのは、店舗会員の2%」といったデータが把握できます。この場合、その重要な2%の顧客をいかに維持するかが戦略のポイントになります。

このように、データに実際に触れ、データから新たな発見をする楽しさを多くの企業に体験していただきたいと考えています。

南野生成AIの登場により、これまでのアルゴリズムが一度白紙に戻り、新たに構築していく時代が始まりました。企業の皆さまには、まず自社の強みを改めて見つめ直されることをお勧めします。その分析作業にAIを活用すれば、迅速かつ正確な把握が可能です。

最も重要なのは、データを継続的に蓄積することです。データの蓄積こそが企業の競争力強化につながります。

- ※BIPROGYグループ各社社員以外による発言内容は各登壇者または所属組織の見解であり、BIPROGYグループ各社の見解を示すものではありません。