生成AIが農業経営者の“専属経営コンサルタント”として課題を解決

AgriweB事例に見る生成AI活用の成功と将来展望

ビジネスにおける生成AI活用は、私たちの予想をはるかに上回る速度で進展している。業務効率化のみならず、企業が提供する商品・サービスにも実装され、新たな価値を生み出している。「すべてはこの星で生き続けるために」をテーマに開催された「BIPROGY FORUM 2025」の2日目には、その好例として「生成AIが実現する業務改革事例~『経営アシストAI』によるイノベーションの成功と将来像~」と題した講演が行われた。セッションでは、農林中央金庫グループの株式会社AgriweB(アグリウェブ)の竹谷悠佑氏と、日本マイクロソフト株式会社の森圭司氏をゲストに迎えた。BIPROGYからは清水里香と阿部建が登壇し、農業経営者向けのWebサイト「AgriweB」で生成AIを活用したサービスの事例を紹介しながら、今後の展望について議論を展開した。

「経営アシストAI」が農業経営者をサポート

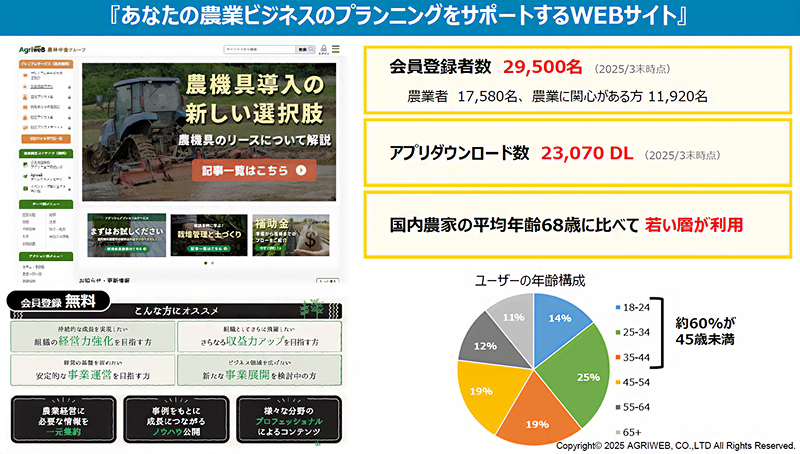

清水農林中央金庫グループのAgriweBは、「農業の価値を広げ、社会の未来を実らす、ビジネス共創型マルチサイドプラットフォーム」というコンセプトのもと、農業経営をサポートするWebサイト「AgriweB」を運営しています。本サイトは、農業経営に関連する質の高い情報を多様なジャンルの専門家から集めて提供しており、会員登録者数は2万9000名を超えています(2025年3月末時点)。

データ&AI事業推進部 部長 清水里香

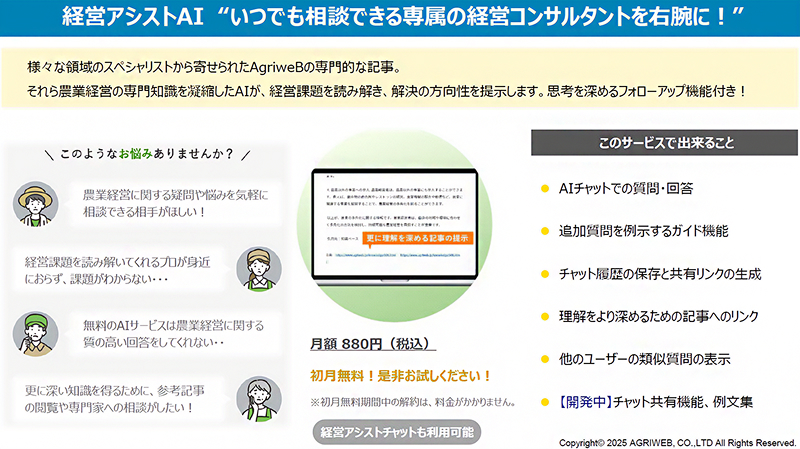

「AgriweB」の中で展開する有料サービスの1つが、「経営アシストAI」です。これは、生成AIがサイト内の情報を基に農業経営の専門的な知識を学習し、寄せられた相談内容からユーザーの課題を把握して、その解決策を提示するものです。マイクロソフトのご支援のもと、BIPROGYが開発を担いました。竹谷さま、その概要についてお聞かせください。

竹谷「経営アシストAI」は、チャットを通していつでも気軽に相談できる、専属の経営コンサルタントのような存在です。また、一問一答で会話を終えるのではなく、各種のフォローアップ機能を充実させています。例えば、質問に関連する記事へのリンクや追加質問を例示するガイド機能、他のユーザーの類似質問を表示することで、ユーザーの思考を深められる設計にしています。

代表取締役 COO 竹谷悠佑氏

農業経営者の方々は、「自分の抱えている経営課題が分からない」という方が多いのが現状です。このため、「経営アシストAI」との会話を通して漠然とした悩みを構造化し、潜在的な課題やニーズを明確化します。そして、それらに対するアクションを示すことで解決に導いています。

「AgriweB」の全体像と「経営アシストAI」の役割

阿部先ほど、竹谷さまのお話にもありましたが、農業経営者の課題は漠然としている傾向にあります。例えば、「売り上げを伸ばす方法を知りたい」といった質問では、経営状況や栽培状況によって答えは異なります。そのため、技術や知見、新しい気づきを提供し、少しずつ課題を具体化して相談者自身のアクションに落とし込むというシナリオフローの構築を重要視しました。これを実現するための最適な手段として、自由度の高い対話型の生成AI技術を採用しています。

市場開発本部 データ&AI技術部 二室 阿部建

開発における技術的なポイントは、2つあります。1つ目が「RAG(検索拡張生成)※」と呼ばれる技術。専門性の高い情報が提供される「AgriweB」の記事に基づき、柔軟な形で質の高い回答を行います。2つ目がシナリオフローをしっかり組み込み、具体的なアクションにまでつなげる会話を実現したことです。今回のユースケースでは、創造的な回答ができる生成AIの特性と、想定されたフローを技術的に再現できたことが成功要因となりました。

- ※RAG:Retrieval-Augmented Generation。AIが回答する際に、事前に蓄積された文書やデータベースから関連情報を検索して参照し、より正確で具体的な回答を生成する技術

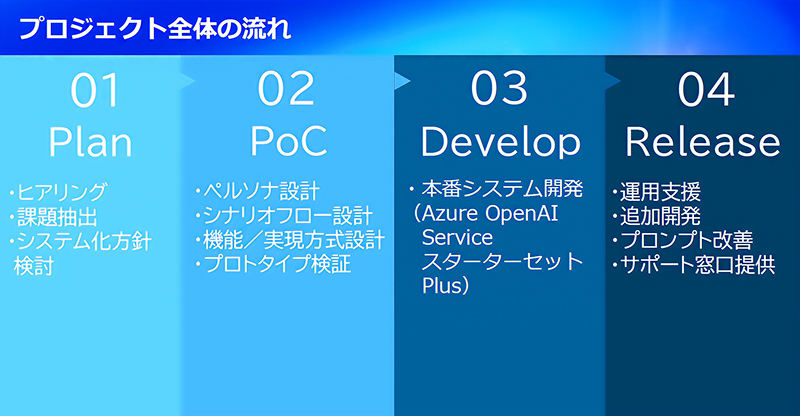

プロジェクト全体の推進方法について

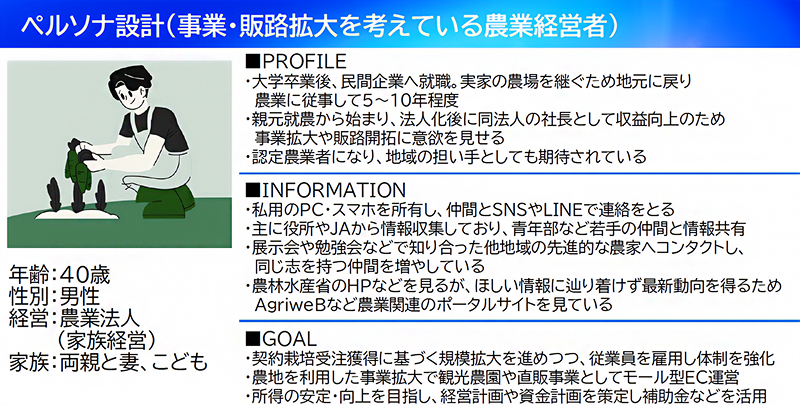

ペルソナ設計の一例

竹谷開発に至る前段階で、ユーザーが抱える課題をBIPROGYと共に分析し、共通のペルソナを描けたことは、非常に大きなポイントでした。両社が課題に対する共通理解を持ったことが、「経営アシストAI」のフォローアップ機能の実装につながり、納得感もありました。また、以前は「生成AIにどんな情報をインプットするか」が重要だと思っていましたが、「生成AIの回答によって、いかにお客さまの課題を読み解き解決へ導くか」というアウトプットのコントロールが重要であることも分かりました。

生成AI活用の進化とサービス展開の将来像

清水現在、生成AIの活用はビジネスシーンに定着しつつあります。これまではクラウド活用を主軸としたDX推進が進められていましたが、「ChatGPT」などの登場によりその潮目が変化し、多くの企業で生成AIを活用したビジネス改革のフェーズに移行しつつありますね。その潮流の変化について、森さまはどのようにお感じでしょうか。

エンタープライズパートナー統括本部 パートナーソリューション本部

パートナーソリューションスペシャリスト 森圭司氏

森ここ2年ほどで生成AIの活用は飛躍的に進んでいます。1年目は業務効率の改善を目的に、社内にチャットボットを導入する動きが大半でした。2年目以降は、業務課題の解決に向けた手段や製品・サービスへの組み込みが進み、業種ごとに独自のAI活用事例が増えてきたと感じています。社内の業務効率を改善するだけでなく、提供するサービスに付加価値を与え、社会に貢献していく。このような期待の高まりと共に、生成AIの活用トレンドは変化を遂げています。

清水ありがとうございます。生成AIが、ビジネスの付加価値を向上させる方向に進化していることを感じます。続いて、こうした観点を踏まえつつ、竹谷さま、森さまの順で、「経営アシストAI」を活用した「AgriweB」の将来像や、AIエージェント(編注:人間の指示や環境からの情報に基づき、自動で考えて行動するAI)の現状をお聞かせいただけますでしょうか。

竹谷「AgriweB」の「経営アシストAI」では、各分野の専門家に直接相談できる「経営アシストチャット」がセットになっています。相談者は「経営アシストAI」との会話で課題を明確にした上で、専門家に具体的なアドバイスを求めることができる動線になっています。「経営アシストAI」と「経営アシストチャット」を利用して課題が解決した事例もすでに生まれています。

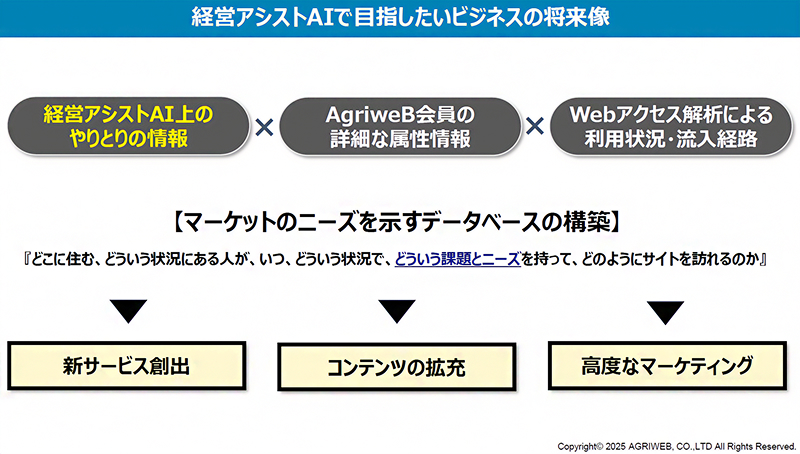

「AgriweB」が目指すのは、「農業界の唯一のデータベース」です。「経営アシストAI」に集積されるやり取りの情報、会員の詳細な属性情報、Webアクセス解析による利用状況・流入経路といった各種情報を集約することで、マーケットニーズを可視化できるデータベースが構築できると見込んでいます。また、高度なマーケティングを通じた「AgriweB」のコンテンツ拡充はもちろん、農業経営者の課題解決により深く貢献できる新サービスの創出を目指していきます。さらに、農業従事者だけでなく、農業に関心がある未経験の方や農業関連のサービス提供者も集うデータベースとなり、農業ビジネスへの新規参入につなげたいと考えています。

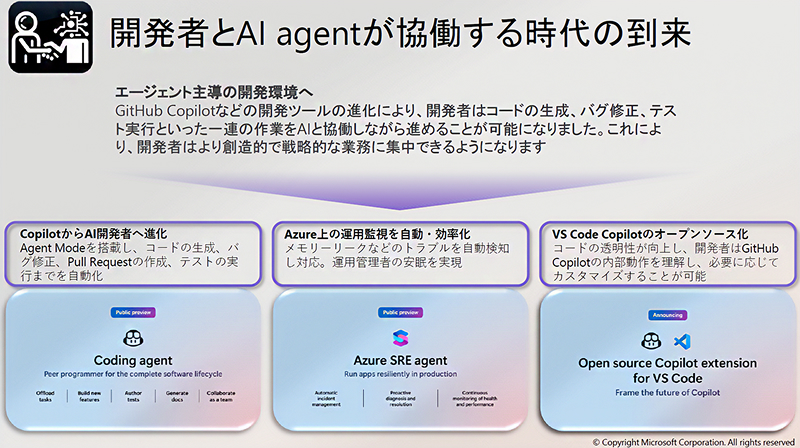

森2025年5月に開催された、Microsoftが主催する開発者向けのイベント「Microsoft Build」では、開発者とAIエージェントが協働する時代の到来が提唱されました。例えば、すでに「GitHub Copilot」を利用した開発者のAI活用は進んでいますが、今後、AI技術のさらなる進化によって開発者の実作業は格段に減り、より創造的かつ戦略的な業務に集中できるようになるでしょう。また「Microsoft Build」では、業務内容に合わせて「Copilot」のチューニングができる「Copilot Tuning」機能のリリースも発表されました。

「Copilot」に専門用語を学習させることで利用用途が拡大し、エージェントの専門的な言葉を、「Copilot」が分かりやすく“翻訳”してユーザーに渡すことができるため、AIはこれまで以上に「人」に近い役割を果たすようになるでしょう。

そして、AIの進化と同時に、セキュリティも強化しなければなりません。人の代わりにタスクを行うAIエージェントに対し、今後は、人と同様にシステムのIDを割り当て、エージェントの不正や判断基準を管理していくことになります。また、モデルの悪用やエージェントの乗っ取りを防ぐためのサービスもリリースする予定です。

開発者とAIエージェントが協働する時代へ

竹谷弊社としても、AIエージェントの進化には大きな期待感を持っています。私たちは積極的に事業を拡大する、“攻めの農業経営者”を増やしたいと考えています。そのためには、事業計画や経営計画の策定、金融的な支援が必要です。例えば、融資、投資、M&A、ビジネスマッチング、さまざまな手段がありますが、それぞれに専門のAIエージェントがあれば、経営状況などに応じた最適な提案が得られます。また、当然ながら情報漏えいはあってはなりません。このため、今後登場してくるサービスはセキュリティがしっかり担保されているという点も踏まえ、将来の活用に向けたイメージが湧きました。

マルチエージェント時代の到来と技術革新

清水最後に、生成AIの活用はどのように変化し、ビジネスはどのように変化していくのかについてお聞かせください。

森今後はさまざまなジャンルでエージェント化が進み、複数のAIエージェントが連携してタスクを遂行する、「マルチエージェント化」が進んでいくと予想されています。例えば、「経営アシストAI」に「経営状況を改善したい」と入力すると、「経営アシストAI」のエージェントが、収益改善のための設備投資が必要、そして実現するためには補助金が必要だと割り出したところで、補助金申請エージェントに問い合わせる。補助金申請エージェントは、補助金のプランや地域特性から最適なプランを導き、事業計画書と収支予測を自動で作り出し、補助金が受けられる目安を示す。それでも資金が足りない場合は、融資エージェントと連携して与信などを分析し、金融機関との想定問答をドキュメントで提示する。課題を持つ経営者は、最初の質問を入力するだけで、アクションにまで落とし込んだ解決策をすぐ手に入れることができます。このような使い方も、技術的にはすでに可能となっています。

阿部これからはエージェントの高度化も進みます。「経営アシストAI」のマルチエージェント化を見据え、まずは1つのエージェントを実装し小さく回す、次にもう1つのエージェントを組み合わせて回す、この検証を非常に速いスピードで行うことが求められます。このスピード化という点で、先ほど森さんがお話しされたAI技術の進化が寄与してくるでしょう。

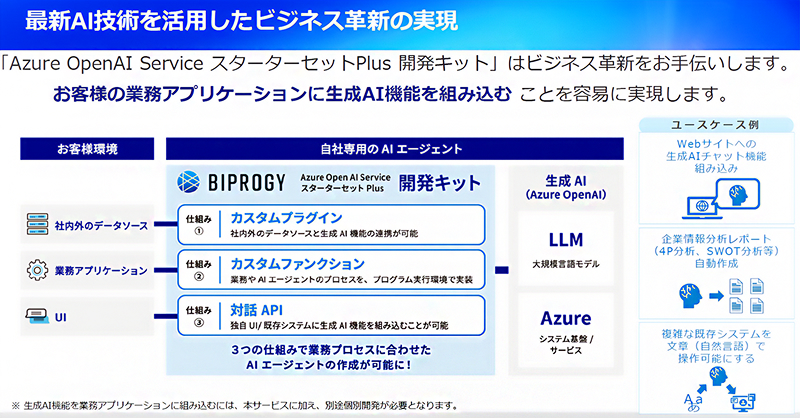

BIPROGYが提供する生成AI活用に向けたサービス

またビジネス革新を進めるうえで、各企業が独自のAIエージェントを作成することは不可欠だと思います。Webサイトに生成AIチャット機能を組み込んだり、企業情報分析レポートを自動で作成したり、複雑な既存システムを一般的な言葉で操作したり、さまざまなユースケースが考えられます。BIPROGYとしても、スピーディーにAIエージェントを作成する開発キットをリリースしていますので、ぜひご活用いただければと思います。

竹谷「AgriweB」の情報をさらに充実させ、集積するデータも含めた情報をAIエージェントが分析し、価値を高めるためのアクションを実行する。こうした循環が自動で行われる最先端のプラットフォームを実現し、効果的かつ効率的にユーザーのスキル向上を図ることで、農業が持続可能な産業となる未来を目指します。

「AgriweB」の将来展望

清水ありがとうございました。「AgriweB」が今後も成長を続けてデータを拡充し、蓄積されたデータを基にAIエージェントがさまざまな形で価値を高める。この循環の中で、プラットフォームとして成長することで、農業経営者のスキル向上にも貢献し、持続可能な農業につながっていく――。そんな未来への期待が高まります。BIPROGYでは、データとAIを最大限に活用し、お客さまの事業改善サイクルを導入から形成まで一貫してご支援するサービスメニューを用意しております。今回新たに、事業改善を加速するDX支援事業「Data&AI Innovation Lab」のサービスを開始します。ぜひお気軽にご相談いただければ幸いです。

「Data&AI事業」の目指す姿