シリコンバレーVC(ベンチャーキャピタル)に学ぶ演繹法経営の真髄

イノベーション創出のカギは「メタ知識」獲得のための「筋トレ」

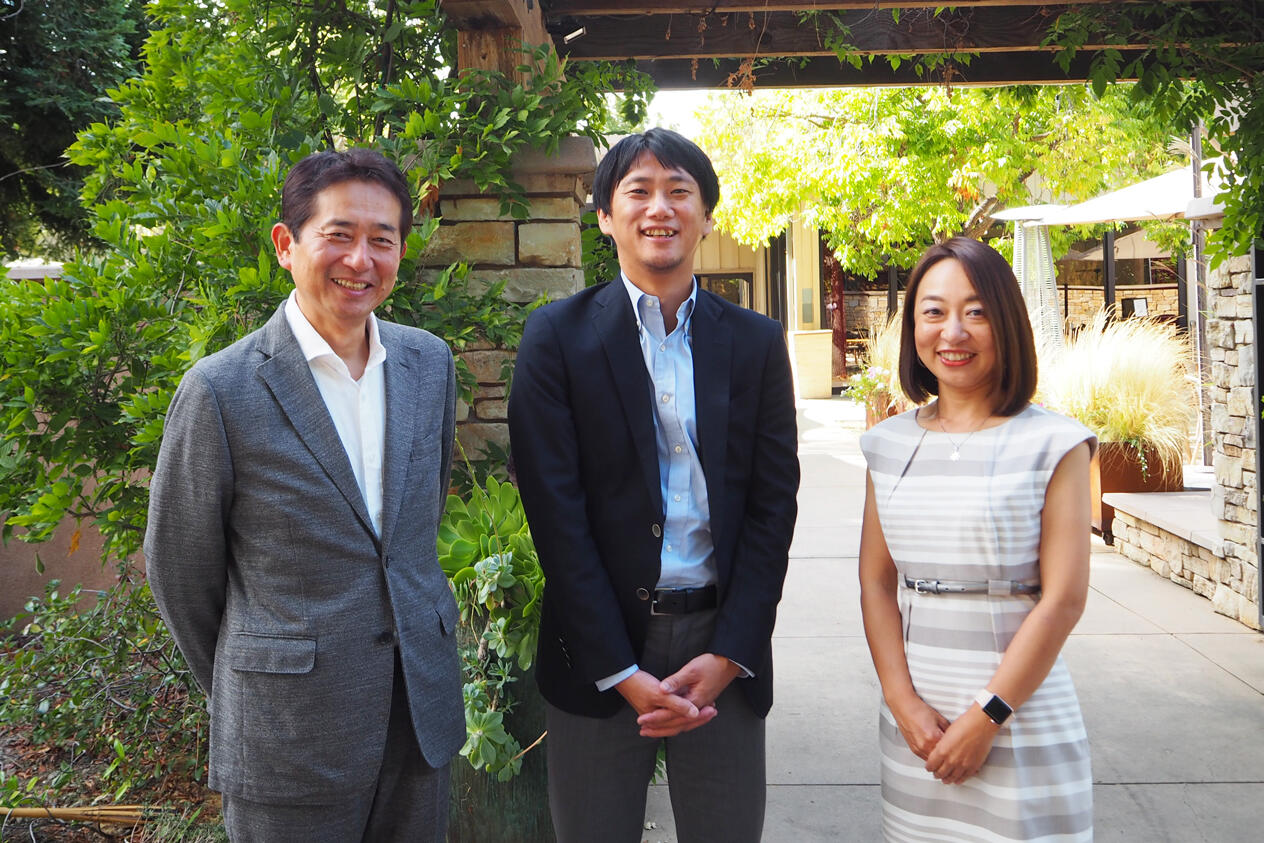

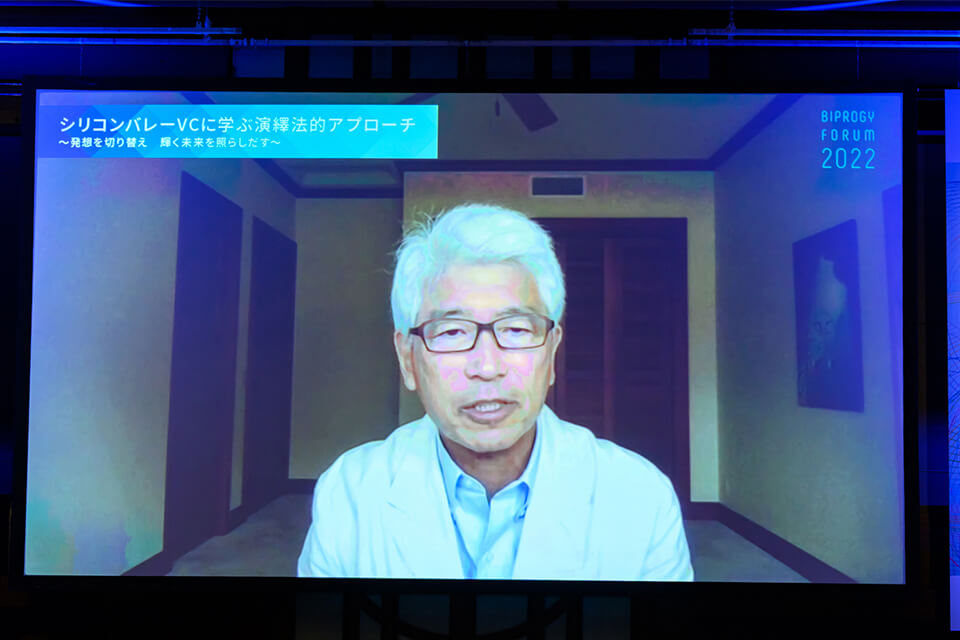

2022年6月2日・3日の両日にわたり開催された「BIPROGY FORUM 2022」。2日目の基調講演では、シリコンバレーに本拠を置くNSV Wolf Capitalマネージング・パートナー校條浩(めんじょう ひろし)氏がサンフランシスコからリモートにて登壇。「シリコンバレーVCに学ぶ演繹法的アプローチ ~発想を切り替え 輝く未来を照らしだす~」と題したセッションで講演を行った。続くパネルディスカッションでは、日本企業が未来への一歩を踏み出すために必要な演繹法的アプローチに基づいた“鍛え方”について、BIPROGYの齊藤昇と共に議論した。本稿では、日本企業が革新的ビジネスを生むためのヒントをお届けする。

なぜシリコンバレーから世界をリードする新ビジネスが生まれたのか

BIPROGY FORUM 2022の2日目は、NSV Wolf Capitalのマネージング・パートナーである校條浩氏による基調講演が実施された。NSV Wolf Capitalは、シリコンバレーを中心とした最先端のベンチャーキャピタル(以下、VC)への分散出資やベンチャー企業への協調投資を行うハイブリッドVCファンドの運営を担っている。校條氏は、それらの知見を基に日本企業の改革・新事業創造も広く支援している。

マネージング・パートナー 校條浩氏

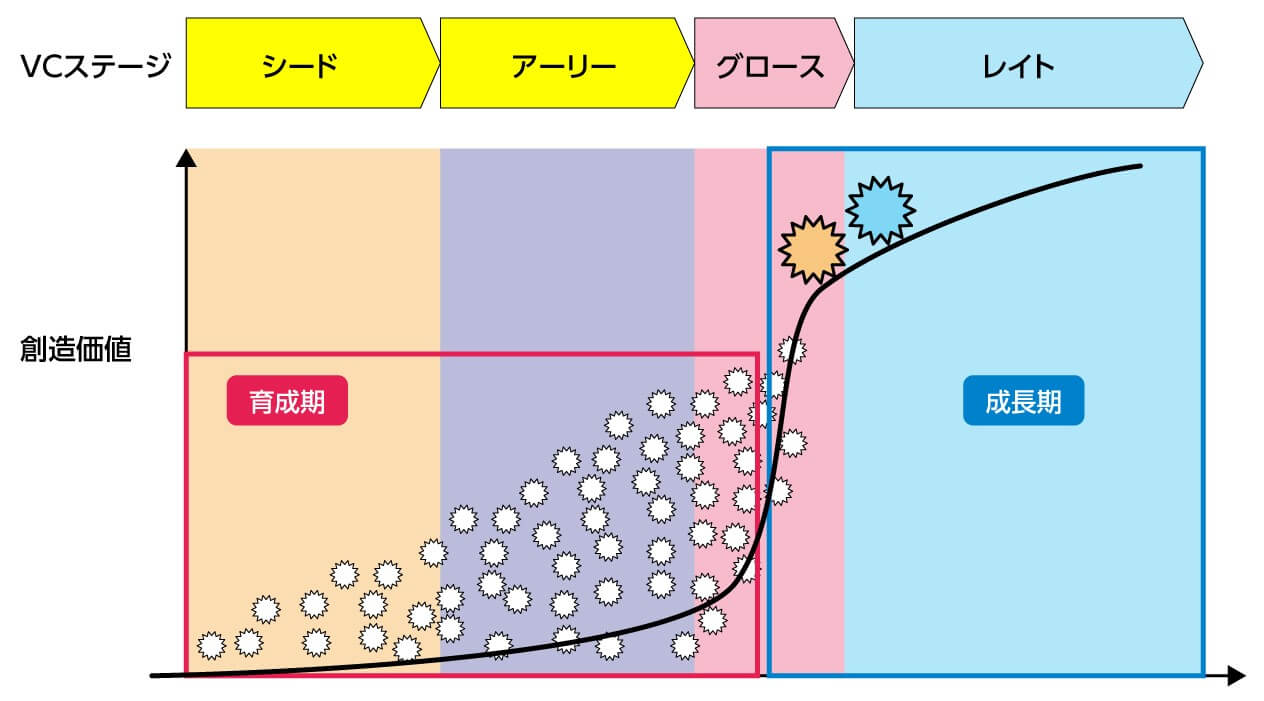

冒頭、校條氏は過去30年間の日本と米国の違いに言及した。米国ではGAFAM(Google、Amazon、Facebook〔現Meta〕、Apple、Microsoft)に象徴されるようにベンチャー企業から大企業が生まれ、さらに大企業がVCとしてAirbnbやSlack、Uberといった後発のベンチャー企業に投資していく。このエコシステムに新ビジネス立ち上げのヒントがあるという。「事業創造のS字カーブには、VCステージでは主にシードからアーリーの時期に当たる『育成期』とグロースからレイトの時期に当たる『成長期』があります。育成期と成長期では、企業成長の様相がかなり違う点を理解することが重要です」と校條氏。育成期では数多くのビジネスが立ち上がるが、そのほとんどは失敗する。成功するのはごくわずかだ。そのごくわずかが力をつけて成長期へと進む。

日本では、戦後の高度成長の波に乗って事業拡大を続けてきた企業も多い。大量生産・大量消費を前提に、見据えられた目標を達成することで成長期が続いてきた。このためほとんどの日本企業が育成期を経験してきていない。しかし、シリコンバレーでは育成期に多種多様な事業展開を行う膨大なベンチャー企業が存在し、1000以上あるマイクロVCが小規模な投資を行っている。老舗VCは、そこから突き抜けてきた企業に対してさらに大きな投資を実施してグロースへと発展させ、ユニコーン企業が誕生する。

事業創造のプロセスとVCステージ

校條氏は「育成期の米国企業を見ていると、日本企業が得意とする帰納法的な思考ではなく、演繹法で経営されていることが分かります」と語る。スタートアップは演繹法アプローチから始まり、やがて帰納法へと移行し成長していくケースが多いという。帰納法的なアプローチとは、市場調査を行ったのち事業スペックを設定し、開発、市場展開するサイクルである。レイトステージにある企業に多く見られるアプローチだ。この帰納法では決まったことをミスなく遂行する正確さが肝になる。一方、演繹法アプローチはシード、アーリーステージに多く見られる。仮説を立て、検証し、反応を見ながら仮説をさらに最適なものへと変化させ続けることが求められる方法だ。いわば仮説検証のサイクルで経営が行われている。

未踏領域を切り開き、新しいビジネスを創造するには演繹法の発想が必要だ。だが、ベンチャー起業家が抱いたビジネスアイデアは必ずしも正しいとは限らない。加えて、その仮説が的を射たものであるか否かは事業の立ち上げよりも先に証明することはできない。まずは事業を立ち上げ、仮説の検証を繰り返して学習・経験を蓄積しながら潜在ニーズを掘り起こしていく営みが求められる。「シリコンバレーのVCの資金の動き自体も演繹法。仮説検証しながら資金を回しているのです。投資活動がうまくいけば帰納法に移行しますが、初めから帰納法で臨んでいては新しいことはできません」と校條氏は語る。革新的なビジネス誕生のカギは、発想の転換にありそうだ。

既存の帰納法経営と演繹法経営を混ぜてはいけない

しかし、ほとんどレイトステージの経験しかない日本企業の経営者にとって、演繹法は未知の世界だ。ロジックや意思決定、失敗の捉え方、ナレッジ、権限、人材などの各分野で求められるものがまったく異なる。例えば、帰納法では組織に意思決定権限などがあるが、演繹法では個人に帰属するという。日本企業の経営者はどう臨めばよいのだろうか。

「大事なことはこれまでの帰納法経営と、今求められている演繹法経営を混ぜない点です」と校條氏は提案する。CxOなど今のリーダーは帰納法の中で経営に力を注いできた。少なからず、そこには成功体験がある。この点が障壁にもなり得るという。「自分がやってきたことがすべてではなく、まず演繹法経営という異質の世界があると認めること」と、新たなビジネス領域を目指す上でのスタートラインを示す。

さらに、第一歩として「既存組織の外に演繹法の組織をつくり、その経営は自社の中で探し出した演繹法人材に任せてみましょう」と説く。演繹法人材は年齢を問わない、先輩社員の経験の伝承は不要、帰納法を前提としてきた人事部管轄からも解放する、といった条件も付け加えた。

そして、「社内のイノベーターやアーリーアダプターといった人材を演繹法組織に参加させ、スタートしたら外部人材の登用も考えていくべき」と指摘する。演繹法経営で重要になるのが人材育成だ。しかし、日本企業は「正解」のある環境下で人材育成を行ってきた例が多く、試行錯誤が苦手な人材も少なくはない。カギとなる人材育成にあたっては、「メタ知識」と「筋トレ」が重要だという。

メタとは“高次の”を意味する言葉だ。つまり、メタ知識とは、多種多様な具体的事象から共通する背景やテーマ、トピックスを統合し、高い視座から全体を俯瞰することが可能な体系知として昇華するというコンセプトを指す。そして、メタ知識を高め、共鳴する能力を向上させるために必要な訓練を、校條氏は「筋トレ」と表現する。スタートアップ企業のシーズやニーズ、ビジネスモデルを理解する思考のトレーニングを強化することで、演繹法経営に向けた人材育成を図っていくのだ。

「若い人を積極的に登用し、小さな実践や小さな失敗、小さな成功を積み上げさせて大きな成功へとつなげていきます」と校條氏。育成期は演繹法リーダーに任せ、事業が立ち上がったら演繹法リーダーから帰納法リーダーへと、成長に向けてバトンタッチしていく。例えば、CxOのそれぞれの役割を具体的に考えてみよう。CEOは演繹法経営の開始を意思表明し、帰納法組織と分けて実行する。CFOは演繹法活動のリスクを見積もって投資活動を支援し、そしてCMOは演繹法と帰納法の間にある溝を越える際のリーダーとなる。「CDOが演繹法人材を発掘して筋トレを主導し、CIOは帰納法システムを守りながらDXを進め、演繹法活動との連携を図ります。それぞれの適切な役割分担が期待されます」(校條氏)。各CxOの役割をイメージすれば、混乱を招くことなく演繹法経営が実践できるのではないだろうか。

締めくくりとして校條氏は「BIPROGYの社名変更そのものが顧客と一緒に新しいことに取り組もうという演繹法経営を表明したものではないでしょうか」と語り、サン・マイクロシステムズの創業者の一人であるビル・ジョイの「Don’t try to predict the future. Invent it.(未来を予想しようとするな。自分で発明してしまえ。)」という言葉を披露して講演を終えた。

想いをもって「筋トレ」を実践、コミュニティの力で確かなムーブメントに

基調講演後、BIPROGYの齊藤昇(代表取締役専務執行役員CMO)も登壇し、校條氏とのパネルディスカッションを行った。齊藤は「世の中の大きな変化の流れを読んで、持続可能な社会実現のために社会的価値を創出することを当社のパーパスとして再定義し、その決意と覚悟と共に社名変更を行いました」とBIPROGY誕生の背景を説明。その上で、「なぜ日本企業は演繹法的思考への筋トレができなかったのでしょうか」と校條氏に問いかけた。

代表取締役専務執行役員CMO 齊藤昇

校條氏は、多くの企業がシステムを外部に依存してきたために、ユーザー企業の中にIT人材が育たなかった点を指摘。「昇華させるのは自分たち、という意識が薄かったのだと思います。例えるならば、ユーザー企業の方々は『時間を教えてもらう』ことが多いのですが、そうではなく『時計の見方を覚えなさい』ということです。その意味では、外部が筋トレをさせなかったとも言えるかもしれません」と語る。

昇華させるためにも、投資活動などから得たスタートアップ情報を自社でどのように利用できるか筋トレを通して考えるという視点は重要だ。1つのスタートアップだけではなく、多様なスタートアップを学ぶ中で見えてくるものもある。実際にBIPROGYもさまざまな形でスタートアップへの投資を行い、知見を深めている。この観点から、齊藤はシリコンバレーのシード情報やイノベーション事例を共有して議論する「Morning Challenge」の取り組みを紹介。Morning Challengeは毎月実施され、BIPROGYにおける筋トレとして浸透し始めている。校條氏は「良い取り組みですね。重要なのはマインドセット。本人だけでなくCxOの人たちが変化し、チャレンジできる環境を整えるべきでしょう」と笑顔を見せた。

現在、大企業とスタートアップとのネットワーキング、エコシステム拡大と連携促進は産業界を挙げてのムーブメントになっている。経団連のスタートアップ委員会企画部会の部会長も務める齊藤は、校條氏の言葉を受け、「こうした取り組みには、コミュニティが重要。当社のユーザー会である『BIPROGY研究会』では、ビジネスで培われたノウハウや情報資産等を業界・企業の枠組みを越えて会員同士で活用し合い、研究活動、論文活動を行っています。まさにコミュニティでの筋トレの場になっています」と続けた。

ディスカッションの最後、校條氏は個々がキャリアをつくり上げるシリコンバレーと、日本との違いを指摘しながら「今回の講演でどういう議論が生まれるかが楽しみです。最先端の情報に触れている御社や私たちでユーザー企業やパートナーの筋トレをお手伝いできるはずです」と意欲を見せ、講演を締めくくった。