サントリーHDと居酒屋がコラボ──「仕掛学」で実現した行動変容

連載「進化するBIPROGY総合技術研究所」第5回

BIPROGY総合技術研究所(以下、総研)は、先端技術研究にとどまらない幅広い分野の研究を展開している。その1つが「仕掛学(しかけがく)」だ。仕掛学は大阪大学大学院経済学研究科の松村真宏教授が提唱する、人の行動を変える「仕掛け」を対象にした新しい学問分野である。遊び心をくすぐるような、ついしたくなる「仕掛け」によって自覚的な行動変容を促し、結果的に問題が解決することを目指している。そのような「仕掛け」の成功事例として、総研とサントリーホールディングス デジタル本部、都内に複数店舗を展開する居酒屋チェーン「ちゃい九炉」が協働で実施したPOP施策がある。店内の随所に配置された「あれ」という文字が大きく印刷されたPOPは、来店客の興味を引き、注文数の増加につながった。さらに、POPに印刷されたQRコードは、今後のデジタルマーケティング展開への布石となっている。

「遊び心」を入り口に、人の行動変容を促す

人間の行動原理は単純ではない。損得勘定や論理的判断、正当性の有無だけでは、行動を変えるきっかけとならないことが多い。ポイ捨てが多い場所に「ポイ捨て禁止」と書いた看板を立てたところ、さらにポイ捨てが増えてしまったという事例がある。ポイ捨てが悪いことだとは誰もが分かっているだろう。しかし、そのような看板が立てられたことで、そこにゴミを捨てる人が多いという目印になってしまったわけだ。

「世の中にある問題の多くは、人の行動が原因となって起きています。そのような問題を解決するためには、原因となっている行動を何らかの方法で変えてもらう必要があります。仕掛学は大阪大学大学院経済学研究科の松村真宏教授が提唱する新しい学問分野で、人に行動を変えることを強制するのではなく、ついしたくなる『仕掛け』を行動の選択肢として用意することで、自覚的な行動変容を促し、結果的に問題が解決することを狙っています」と、総研の齊藤哲哉は説明する。

共創デザイン室 上席研究員

齊藤哲哉

総研では、「数理による課題解決」と「多様な人智による協働・共創のデザイン研究」という2つの研究領域を中心とした研究開発活動を進めている。共創デザイン室に所属する齊藤は、松村教授のゼミの別名である大阪大学シカケラボにあやかって、研究チームに「BIPROGYシカケラボ」という名前を付けて仕掛学に関する研究開発を進めている。

齊藤が掲げる目標は「仕掛学の社会実装を通じて、誰もが楽しく社会課題を解決できる世の中を実現する」ことである。その核心は「遊び心」にある。「誰もが少し離れた場所からゴミ箱に向けてゴミを投げ入れたことがあると思います。そこで、ゴミ箱の上にバスケットゴールを仕掛けてみたらどうでしょうか。遊び心をくすぐられてゴミをシュートしたくなりますよね。ゴミをバスケットゴールに向けてシュートすることで結果的にゴミがゴミ箱にきちんと入り、ポイ捨てがなくなります」と齊藤は語る。

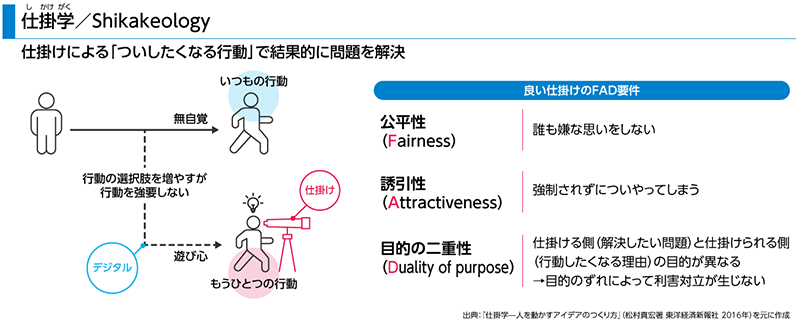

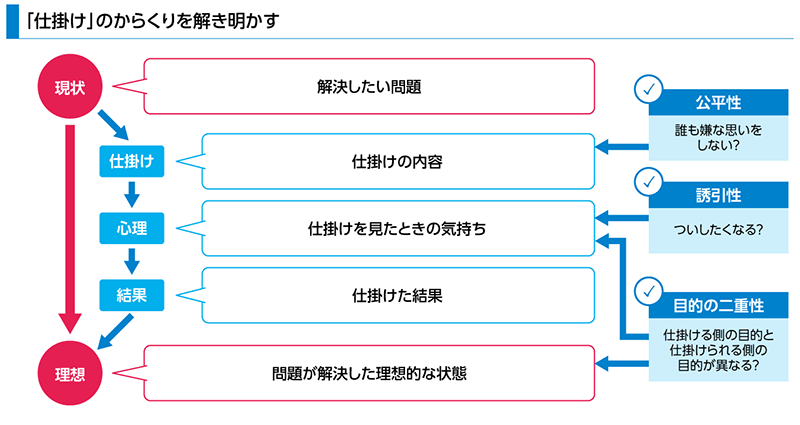

このような仕掛けは世の中に数多く存在するが、良い仕掛けが満たすべき要件について、松村教授は次の3つをあげている。誰も不利益を被らない「公平性」、強制されずについやってしまう「誘引性」、仕掛ける側と仕掛けられる側で異なる目的を持つ「目的の二重性」だ。先のゴミ箱の例では、ゴミ箱の上にバスケットゴールを置いても誰も嫌な思いをしないという「公平性」、バスケットゴールがあればシュートしたくなるという「誘引性」を満たしている。さらに、仕掛ける側にはポイ捨て問題を解決したいという目的があるが、仕掛けられる側はポイ捨てしないようにするという意識はなく、バスケットゴールがあるからゴミをシュートしたくなるというように、お互いの目的がずれており「目的の二重性」が果たされている。

BIPROGYシカケラボは名古屋大学オープンイノベーション推進室との共同研究で仕掛学の社会実装を推進している。成果の1つが「仕掛け」のアイデアの創出を支援する「Prismワークショップ」である。Prismワークショップの「Prism」は、BIPROGYという社名が光の屈折・反射によって生じた光彩をテーマにした造語であることに由来している。これまでに10社以上の企業・団体に対して「仕掛け」による問題解決を支援してきた。その代表例が、サントリーホールディングス デジタル本部との「楽しい居酒屋プロジェクト」である。

Prismワークショップで「つい見たくなる」POPを着想

サントリーホールディングス デジタル本部の山本祐輔氏は、「飲食店向けのPOPを数多く提供していますが、飲食中のお客さまの目にとどまりにくいという課題がありました。単に商品をアピールするだけでなく、楽しんでいただけるPOPづくりを考えていたとき、当社のグループ会社から『BIPROGYが仕掛学を研究している』という話を聞き、何かヒントがつかめるかもしれないと思いました」と振り返る。

デジタル本部

山本祐輔氏

きっかけをつくったのは、BIPROGY インダストリーサービス第二事業部の細田智佳だ。「当社にはサントリーグループに定期的に当社の取組みをご紹介する機会がありました。新たな価値提供を探っていた際、BIPROGYシカケラボが提供する仕掛学の紹介資料と出合い、ソリューションベースではない、一味違った当社の取り組みとして興味を持っていただけると直感しました。研究段階のためPrismワークショップが無償で実施できることもあり、『ぜひお気軽にご参加いただけませんか』とお声がけしました」

営業一部 第一営業所

細田智佳

細田の上司であるBIPROGY インダストリーサービス第二事業部 営業一部 部長の亀井潤一郎は、「細田が仕掛学をお客様にご紹介したところ、評判が良かったので、自分自身も興味を持ちました。仕掛学の考え方やPrismワークショップはお客様の心をつかむと確信しました。今後はBIPROGYの価値を訴求するツールとして、ビジネスにいかにつなげるか、営業の立場として力を入れていきたいと思います」と意気込む。

2024年7月、山本氏ら十数名のサントリーグループ社員がPrismワークショップに集まった。本社およびIT・飲食部門などのグループ会社から参加者が集い、齊藤と名古屋大学の共同研究者がファシリテーターとして進行を担当。サントリーホールディングス本社で開催された1日がかりのワークショップは、今までに出てこなかったようなアイデアが次々と生まれる場となった。

齊藤は当日の様子をこう説明する。「参加者には身の回りにある仕掛けだと思うものを撮影してくるという事前課題を出すことで、『仕掛け』に対する感度を上げる効果を狙いました。そのうえで、午前は仕掛学の考え方や事例を知ってもらい、自身が見つけてきた仕掛けが良い仕掛けかどうかを『仕掛けのからくりシート』を埋めて確認することで『仕掛け』に対する理解を深めてもらいました。午後は2チームに分かれ、『仕掛けのからくりシート』を使って、問題解決につながる『仕掛け』の着想に挑戦してもらいました」

チームごとに着想した「仕掛け」を発表した後、ワークショップの締めくくりとして実施された投票で、「遊び心がある」「なるほど感がある」仕掛けとして選ばれたのが、山本氏が提案した「あれ」だけを記したPOPだった。「活発な意見交換の中で、さまざまな発想が飛び交い、とても刺激的でした。『あれ』というアイデアは、実際に出張先の居酒屋で体験した『わくわく感』からヒントを得ました。常連客だけが知る秘密のメニューに興味をそそられ、思わず注文してしまった経験を生かしました」と山本氏は説明する。

「今日の『あれ』は何だろう」──常連客を魅了する仕掛けの成功

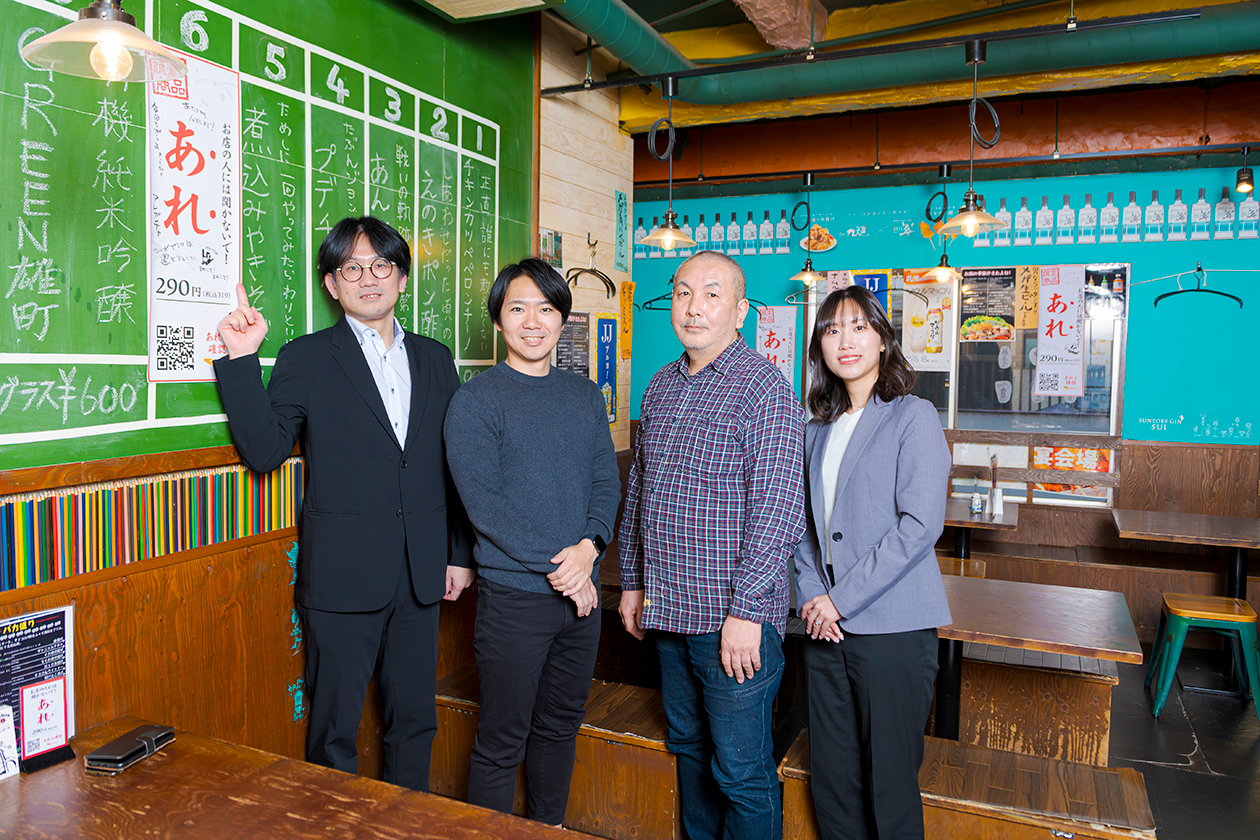

「あれ」というPOPの実験場所を探していた山本氏は、「社内の営業担当から『ちゃい九炉の店長さんなら面白がってくれるはず』という提案を受け、すぐにお願いに向かいました」と振り返る。

都内を中心に展開する居酒屋チェーン・ちゃい九炉。その浜松町芝大門店で店長を務める川野晃義氏は、企画への参加を即決した。「お話を聞いて面白いと思いました。サントリーが提供してくれたPOPにちょっとしたメッセージを添えて店内に貼り、常連さんの顔を思い浮かべながら、どんなメニューを『あれ』にしようかと考えました。値段はできるだけ抑えようと思い、当店の枝豆より安い290円に設定。『あれ』の中身は毎日変えて、時には1000円相当の料理を提供する特別な日も設けています。料理の原価は変動しますが、290円という価格は固定です」

川野晃義氏

2024年10月から始まったこの実証実験は、約3カ月半で来店客1760人中187食の注文を記録。来店客の実に1割以上が「あれ」を注文したことになる。川野氏は「『あれ』を毎回注文される常連さんも現れ、皆さんに楽しんでいただいている様子なので、この企画は当面続けようと思っています」と手応えを語る。実証実験は早くも本格展開のフェーズに移行したといえそうだ。

サントリーホールディングスは、この成功を自社製品の販売促進やアプリのダウンロードなどにも活用したいと考え、POPにQRコードを組み込んだ。山本氏は「QRコードを読み取ると、クラウド上のWebサイトに遷移し、ちゃい九炉店長のイラストとメッセージが表示されます。現段階ではシンプルな仕組みですが、今後は商品情報なども掲載できる基盤として活用できないかと考えています。デジタル本部以外の各部署と連携しながら、効果的な展開方法を模索していければと考えています」と、デジタルマーケティングへの展望を語った。

企業活動全般への「仕掛学」展開に期待高まる

「サントリーグループには公共施設の管理業務を担う企業もあり、そうした事業領域にも仕掛学の考え方を応用できる可能性を感じています」と山本氏。「楽しい居酒屋プロジェクト」の成功は、グループ全体での「楽しい現場プロジェクト」への発展の布石となりそうだ。

齊藤も手応えを感じている。「今回の実証実験では、すべてのPOPにそれぞれ異なる手書きの絵やメッセージが添えられていたり、『あれ』が何種類もあって日替わりになっていたりと、より『遊び心』がくすぐられるように現場で工夫がされていたこと、さらに1カ月の実証実験の後も継続して仕掛けられていることを知って、とてもうれしかったですし、大きな励みにもなりました。今回得られた知見を生かし、より多くの現場での実践を重ねていきたいと考えています」

さらに齊藤は、Prismワークショップを通じた仕掛学の学術的深化にも意欲を示す。理論と実践の両輪で、この新しい学問分野の可能性を広げていく考えだ。