金融DXで拓く地域金融の共創と未来

専門家が語る地域金融機関の変革シナリオ

長期間にわたる金利ゼロ環境から転換し、金融サービスは「金利のある世界」に突入した。これは地域金融機関にあらたな挑戦をもたらす一方で、多様な地銀やパートナーが連携し、あらたな金融サービスや社会価値をともに創出する機会でもある。加えて、生成AIの業務適用への関心も急速に高まっている。このような変化の中で、これからの金融機関のあるべき姿とは何か。デジタル技術はどのような役割を担うべきなのか。社会的価値創出に取り組むBIPROGYが2025年6月に東京で開催し、各界の有識者やBIPROGYグループ社員が多彩なテーマで講演を行った「BIPROGY FORUM 2025」で、金融分野にかかわる専門家たちが未来を見据えたディスカッションを行った。

各分野の専門家が語る金融DXの未来

渡邊本日は、金融における各分野の専門家の皆さまにご登壇いただき、金利ゼロからの転換後の金融機関、それを支える我々も含めた関係者の目指すべき姿について、ご意見を伺おうと思います。

ファイナンシャル部門 執行役員 渡邊弘巳

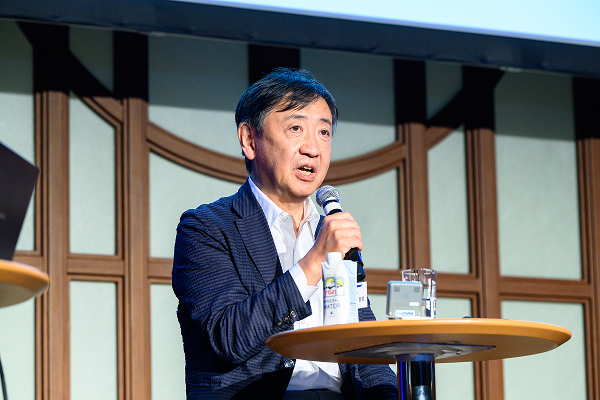

日下広島銀行に31年間、金融庁に6年間勤務し、現在は経営相談所の代表を務めています。2025年5月に広島で開催された、経済界に向けた議論の場である「ひろしま国際平和&ビジネスフォーラム」において、新たな広島宣言が発表されました。従来のESGに「Peace(平和)」を加えたESGPとして、あらゆるステークホルダーで推進していこうというものです。まさにそういう時代になってきたと感じており、今回のBIPROGY FORUM 2025が掲げる「すべてはこの星で生き続けるために」にも重なっていると思います。

代表 日下智晴氏

大野アビームコンサルティングに入社して以来、25年にわたり主に金融機関向けのコンサルティングサービスに従事しています。地方銀行の再編や統合が進む中、数々のプロジェクトを通じて経営課題や内包するリスクなどを日々お伺いしています。

執行役員 大野晃氏

オサムニアアルジェリア出身で、13年ほど日本に住んでいます。国立情報学研究所でコンピューターサイエンスの博士号を取得後、テクノロジーで日本社会をよくすることを目指して2020年にリンクスを創業しました。

共同創業者・代表取締役社長 オサムニア モハメッド氏

渡邊BIPROGYで30年にわたり金融機関を担当し、それぞれの時代に応じた技術で課題解決に取り組んでまいりました。

金利環境の変化が促す地域金融の新たな価値創造

渡邊2024年3月、日銀はマイナス金利政策を解除しました。金利のある世界への転換は、金融機関にとって収益拡大の機会になると考えられます。そうした中、金融機関のビジネス展開はどのように変わっていくでしょうか。

日下以前『地銀改革史―回転ドアで見た金融自由化、金融庁、そして将来』(日本経済新聞出版、2023年)という本を出版しました。この40年近くを振り返ると、1990年代初頭のバブル崩壊以降、日本はほぼデフレが続いていました。そして令和の時代が始まった途端、インフレの兆候が出てきました。金利が経済の体温だとすると、体温が上がってきたと言えるでしょう。金融機関は体温上昇とともに、どのような活動を起こしていくべきでしょうか。

今から昭和の時代に戻ることはあり得ません。この間にITが大きく進歩し、従来では考えられなかった金融サービスが実現可能になりました。金利のある世界で生まれる収益は、こうしたITやDXへの投資に向けられるでしょう。その結果として、金利のある環境とデジタル技術が融合した新しい金融の世界が生まれるのではないでしょうか。

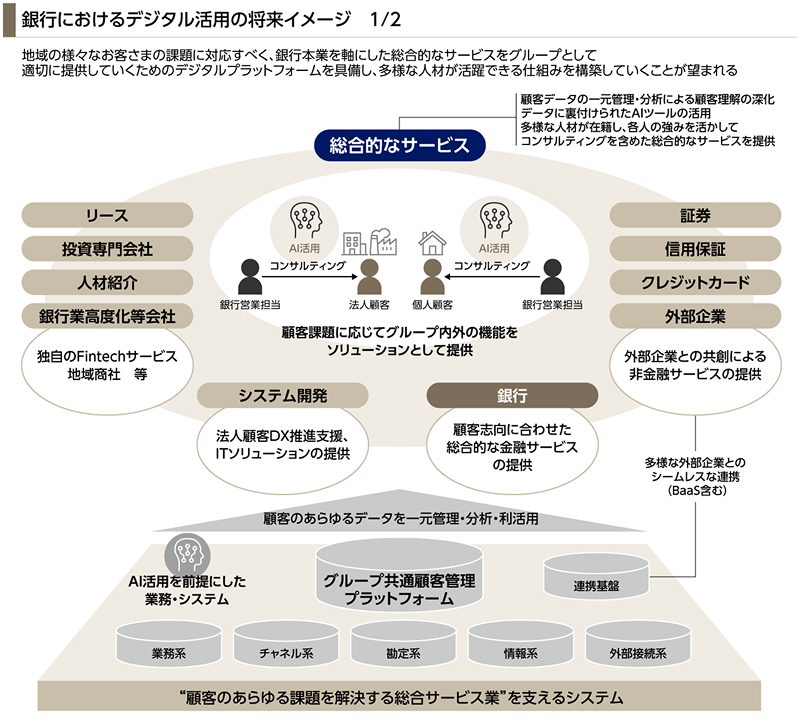

大野金利のない時代にも、金融機関は収益獲得を目指したさまざまな周辺サービスを提供しており、私たちはこれを「総合サービス化戦略」と呼んでいました。金利のある世界への転換により、金利収益が回復すれば再び本業回帰するのではないかと予想していましたが、実際には収益を地域活性化に活用する動きが活発になっています。一方、内部では人的リソースに依存した事業運営が続いていましたが、その限界も見えてきました。そこで、生産性向上を目的としたシステム投資がより活発化している状況です。現在は将来的な生産性向上を見据えたデータ基盤整備などへの投資が主流となっています。

オサムニア最近では「こういうシステムを作ってほしい」というシンプルな依頼ではなく、「一緒にビジネスを創造していかないか」といった相談が増えています。システムとビジネスモデルが切っても切れない関係になっていると感じます。特にBtoC領域では金融機関間の競争が激化する中、金融機関にとってBtoB領域の重要性が高まっており、金融機関の金融機能を事業会社が利用してサービスを展開するエンベデッドファイナンスや、企業のサプライチェーンに金融機関が加わって一連の流れの中で資金調達をサポートするサプライチェーンファイナンスといったテーマへの関心が拡大しています。また、新たなビジネス展開の障壁となっているレガシーシステムの抜本的な見直しについての相談も増えています。

生成AI時代のデータ活用戦略とは

渡邊金融機関にとってデジタル活用が重要なテーマとなっている中、コンサルティングファームにはどのような相談が増えているのでしょうか。

大野どの銀行にとっても本業が最重要であることは大前提ですが、平成の時代には金融機関として取り組むビジネスの幅を大きく広げ、実際に数多くのサービスが展開されました。ただし、単独で完結するビジネスは少ない傾向にあると感じています。最終的には本業である金融サービスと連携できる形で、金融機関の顧客課題に対応した総合的なサービスを展開する際に、クラウド基盤などを活用していかに情報を統合していくかという相談が増えています。生産性向上については、従来は本部中心の事務効率化が主でしたが、現在では周辺サービスを提供する関連会社も含めた全体最適化を図りたいという相談が多くなっています。

日下金融業界には未活用ながら価値の高いデータが眠っています。ただし、これまでは活用したくてもテクノロジーが追いついていませんでした。現在は生成AIへの注目が高まり、データ活用によって新たな価値を創出できるのではないかと期待されています。しかし、金融機関が保有するデータは顧客のものであり、最終的には顧客の元にあるべきものです。特に都市部以外の地域で中心となっている中小企業が生産性向上と金融機関のDX推進を一体的に進めることが望ましいと考えます。中小企業の多くは昭和時代に構築されたレガシーシステムを使用しているため、それらを刷新することで中小企業の生産性を向上させながらデータ保持における安全性を高め、金融機関とのデータ連携を推進するというサイクルで取り組んでいくのが良いのではないでしょうか。

レガシーシステムからの脱却は可能か

渡邊ITによって社会を変革していくことについてどのようにお考えですか。

オサムニア世界中でAIの活用が進展する中、金融機関においてもオペレーションへのAI導入は必然的な流れです。しかし、日本の金融機関にとって障壁となるのがレガシーシステムの存在です。特にAIがデータにアクセスする際の技術的な制約が大きな課題となっています。

勘定系システムの全面的な刷新には多大な費用と時間を要するのも事実です。このまま5年、10年という長期にわたって何の対策も講じなければ、金融機関としての競争力を失うことは避けられないでしょう。そこで2つのアプローチをご提案したいと思います。

1つ目は、勘定系システムの全データをほぼリアルタイムで複製し、AI専用のアクセス環境を構築する方法です。これにより勘定系システムに影響を及ぼすことなく、AIが豊富な情報にアクセスできるようになります。2つ目は、APIレイヤーを介して新サービスを追加していく方法です。既存の勘定系システムの技術的制約に縛られることなく、柔軟にサービスを拡張できます。

実装は確かに困難なチャレンジとなりますが、現状維持では意味がありません。社会の変化は待ってくれません。あなた自身が変革のチャンピオンとなり、今すぐアクションを起こすことが重要です。皆さまと我々がパートナーとして共に変革を推進し、社会に大きなインパクトを創出していきましょう。

大野実践は容易ではありませんが、多くの金融機関で新たな取り組みに挑戦する動きが広がっています。未来を見据えて困難に立ち向かう人材が変革をけん引しているのです。こうした方々との情報交換を通じて認識することが多いのですが、期待するメリットを明確化し、実現を目指すビジョンを経営陣にプレゼンして、組織全体を巻き込んで変革の道筋を切り開いていく動きが見られます。5年、10年後には、現在中堅として活躍している方たちが、マネジメントの立場になって目指すべき将来像を自らの手で実現するのだという強い意志を持って行動することが重要だと考えます。

地域金融機関と紡ぐ持続可能な成長戦略

日下地域の最大手行の立場から見ると、地域経済の発展に対する責任意識があり、地域にインパクトを与えるファイナンスを提供する役割を担わざるを得ません。一方で、2番手以下の規模の銀行は必ずしもそうした責任を負う立場にはないため、むしろユニークな金融機関として特定分野に特化するという戦略もあります。

地方銀行の数は今後増加することはないでしょう。既存の銀行がそれぞれ、自らがどのような将来を描くのかを明確にした上で、各自の役割を果たし、目指す分野でのリーディングカンパニーになることが大事だと思います。

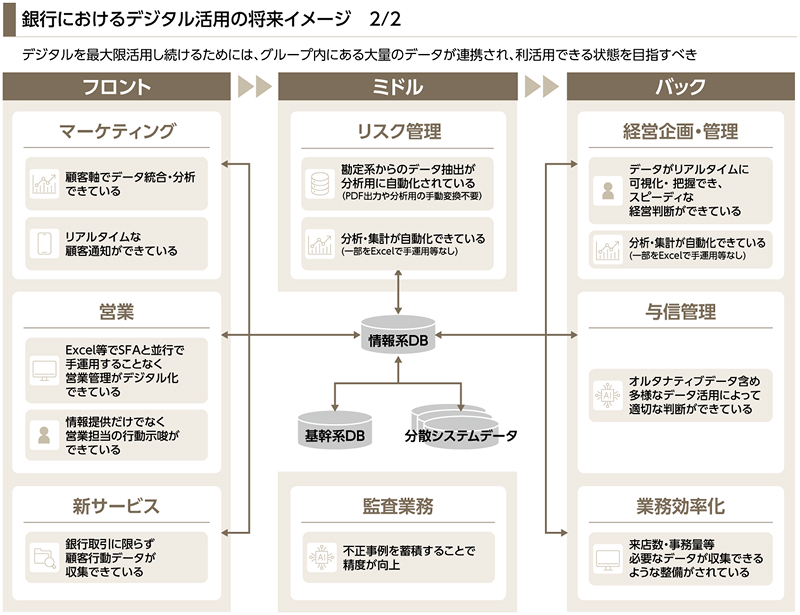

渡邊金融機関のあるべき姿を考える際、単体ではなくグループ全体で顧客を支援するという意味合いで、総合デジタル戦略が重要となります。これを実現できる金融機関こそが、将来にわたって成長し続けられる「エクセレントバンク」と言えるのではないでしょうか。エクセレントバンクとは、独自戦略を軸として積極的にデジタルシフトを推進し、戦略を柔軟かつ迅速に実行することで、高い収益力と持続可能な成長を実現する金融機関を指します。

こうした目標に到達するためには、変革を自分事として捉え、未来を切り開く技術とマインドセットが必要です。BIPROGYは、エクセレントバンクを目指す金融機関の皆さまと共に、新たな事業創出に取り組んでまいります。

- ※BIPROGYグループ各社社員以外による発言内容は各登壇者または所属組織の見解であり、BIPROGYグループ各社の見解を示すものではありません。