低炭素化や技術の進展、少子高齢化、顧客ニーズの変容、レジリエンスの向上などに対応すべく北海道電力グループでは、2020年4月に「ほくでんグループ経営ビジョン2030」を策定した。そこには、環境性や利便性を向上させた新時代の電気事業を展開しつつ、グループ事業を通じて北海道の持続的発展に貢献する姿が描かれた。その実現に向けてIT・デジタルに寄せられる期待は大きく、情報システム部門としても「情報通信部門ビジョン」を掲げ、達成に向けて「ICT戦略」を策定した。現在、北海道電力はもちろん、北海道電力ネットワークなどの関連企業を含めた部内横断で意欲的な人材を募り、“攻めのIT”に必要なさまざまな取り組みが進められている。その1つが、「スピード開発」であり、BIPROGYが支援する迅速かつ柔軟にIT・デジタルを提供するための開発手法だ。今回は、これまでの「情報通信部門」の歩みと、「スピード開発」への取り組み背景や舞台裏、今後への思いを参画メンバーに聞いた。

- ヘッドライン

経営層からの「情シス不要論」をバネに、「情報通信部門」改革に着手

――まずは、北海道電力さまの事業内容を簡単にお聞かせいただけますか。

北海道電力株式会社

情報通信部 情報基盤グループ

副主幹 八鍬史典氏

八鍬当社は、北海道札幌市に本店を置き、「電力の安定供給」を使命として北海道内や首都圏で発電事業・電力小売事業を行っています。その他、「ほくでんグループ」としては、電気事業に加えて省エネルギー事業や建築・不動産管理事業などビジネスを幅広く展開しています。その中で、グループの情報システム部門である「情報通信部門」は外部ベンダーやグループ内の情報子会社とも協力しながら、システムやサービスの構築・運用を担っています。

――「情報通信部門」はグループの「ICT戦略」を策定し、自組織の改革にも着手されています。

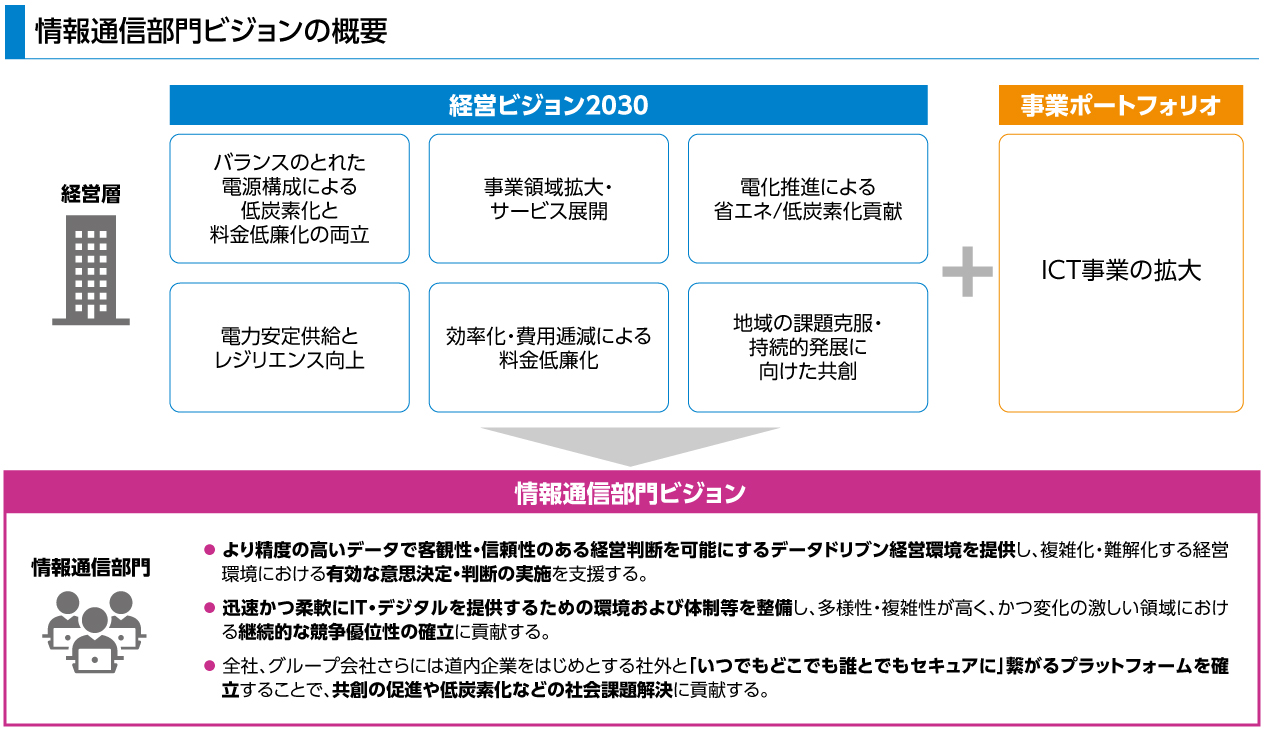

八鍬当社を取り巻く経営環境は、競争の激化に加えて低炭素化や技術の進展、少子高齢化、顧客ニーズの変容など大きく変化しています。 この変化に着実に対応していくため、2020年に「ほくでんグループ経営ビジョン2030」を策定しました。

内容としては、ESGをこれまで以上に重視し、事業の持続的成長と持続可能な社会の実現に向けて、バランスのとれた電源構成による低炭素化と料金低廉化の両立や、電力の安定供給、レジリエンス(災害等に対する回復力・復元力)の向上などに取り組んでいくものです。その実現のためにIT・デジタルに寄せられる期待は大きく、この潮流の中で「情報通信部門」の改革に着手しました。私と佐藤、蝦名は改革活動の全般を統括する立場としても取り組みを推進しています。

また、これらに加えて「情報通信部門は不要では?」との声が経営層から上がっていたことも大きなきっかけです。原因としては、業務内容が見えにくく、私たちも業務内容や成果を社内にアピールできていなかった点や、戦略・企画機能(※1)が弱かった点が考えられます。また、他の部門から相談が来てもさまざまな理由で断らざるを得ないこともあります。しかし、その事情を説明できず、代替案も提示できていませんでした。相談をくれた方は「それなら外部専門家に頼んだほうが良い」となってしまいます。これらが積み重なった結果、「不要論」につながったと分析しています。

- ※1戦略企画:経営方針の策定支援や経営方針に基づいた経営計画の立案など企業課題を整理し、経営のサポートを行う業務やその機能のこと

北海道電力株式会社

情報通信部 情報通信企画グループ

副主幹 佐藤祐一郎氏

(情報通信部門改革プロジェクト「スピード開発チーム」メンバー)

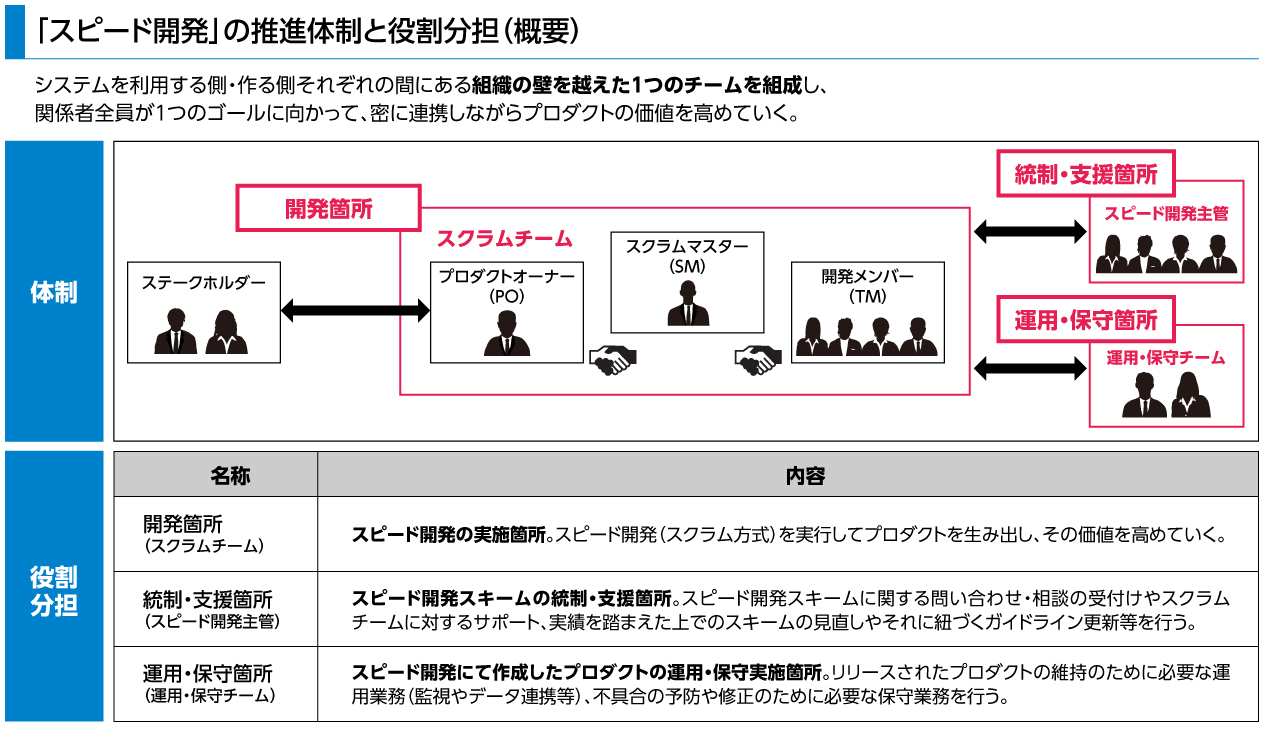

佐藤そこで、私たちの部門が主体的に生まれ変わるために、部内横断で意欲的な人材を募り、「ICT戦略チーム」を立ち上げて改革に着手したのです。 さらに、その中で「スピード開発」などの各テーマに取り組むプロジェクトチーム(1チーム6~7名程度)を複数組成しました。

――具体的には、どのようなビジョンを描き、「ICT戦略」を策定されたのでしょうか。

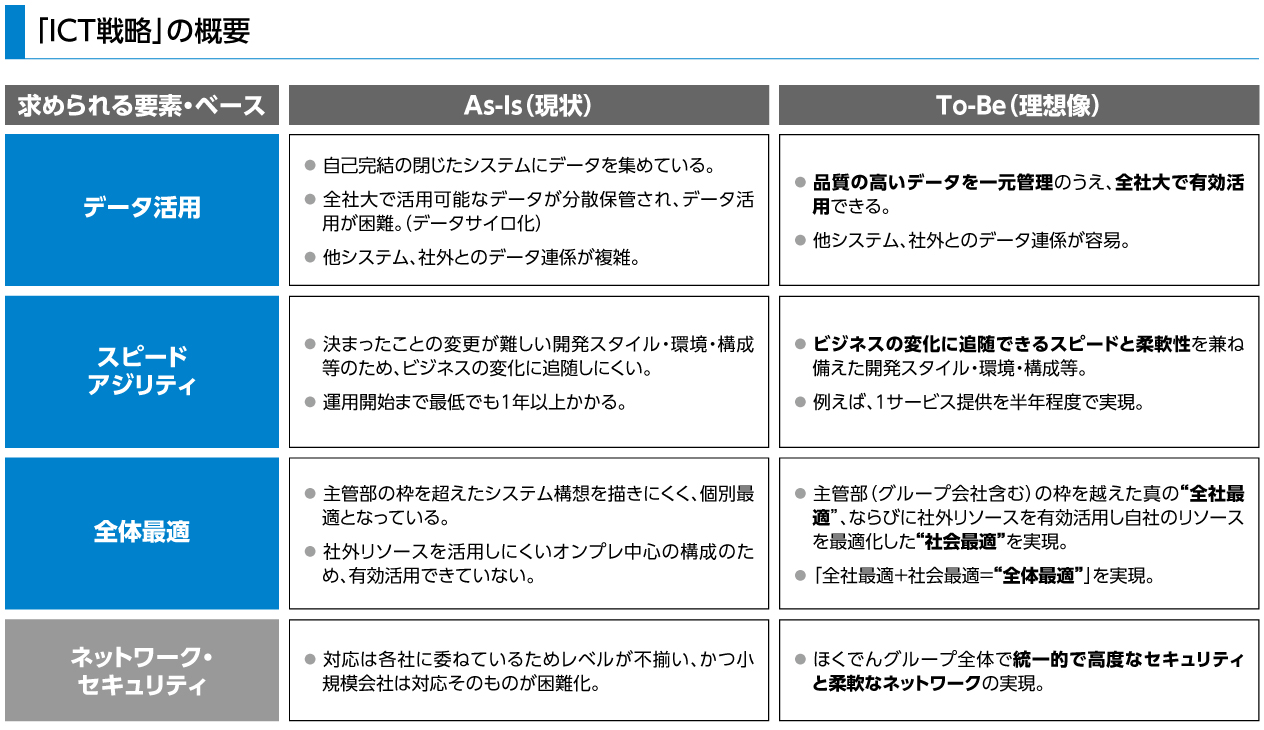

佐藤これまでは、主に安定的で堅牢なシステムを開発して、その保守・運用を担ってきました。いわば“守りのIT”のイメージです。しかし、「ほくでんグループ経営ビジョン2030」に掲げている経営目標の達成に貢献するためには、“攻めのIT”が必要です。このため、まず「情報通信部門ビジョン」を掲げ、その上で「ICT戦略」を構築しました。その中では、データドリブン経営を実現するための環境の構築やIT・デジタル分野の体制整備などを挙げています。

北海道電力株式会社

情報通信部 情報基盤グループ

蝦名優也氏

(情報通信部門改革プロジェクト「スピード開発チーム」メンバー)

――「情報通信部門ビジョン」に沿って、具体的なアクションも設計していったのですね。

蝦名これまでの情報通信部門は、タスクベースで経営層への報告を行うのが常で、明確なビジョンなどはありませんでした。しかし、将来に向けたビジョンと戦略を明確にした上で、デジタルプラットフォームの整備やコスト面、マネジメント体制などの具体的な実施策を考えていった点は大きな変化です。各種の取り組みを迅速かつ柔軟に推進するため、BIPROGYには、システム開発を迅速かつ柔軟に進めるための「スピード開発」のスキーム策定と、それを推進するためのチーム作りの支援をいただいています。私自身も「スピード開発チーム」のメンバーの一人として試行錯誤を続けています。

ウォーターフォールからアジャイルへ。“One Team”で推進する「スピード開発」

――BIPROGYと北海道電力さまとのこれまでの関わりについて教えていただけますか。

(写真左から)小田桐裕之(パブリックサービス第一事業部 北海道公共ビジネス部)、中島達也(同)

中島北海道電力さまとは1960年からお付き合いがあり、元々はメインフレームを中心とした電力小売のシステム開発をしておりました。今回、新たにチャンスをいただき、「情報通信部門」の改革パートナーの一員として、ビジネス環境の変化に応じたサービス提供ができるよう「スピード開発」のスキーム策定およびそれに基づく開発の支援に携わっています。

――「スピード開発」の概要や特徴についてお聞かせください。

(写真左から)BIPROGY株式会社 田路友輔(パブリックサービス第一本部北海道公共サービス一部)、山本雅樹(同)

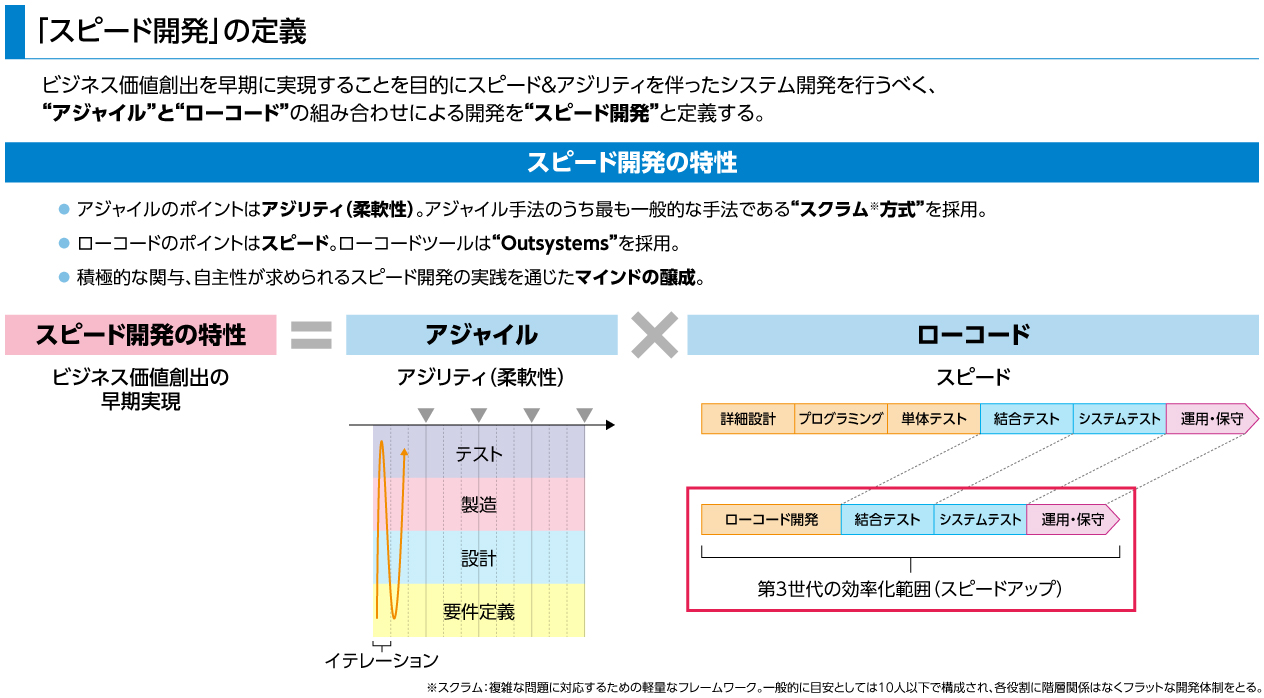

山本「ICT戦略」の実行にあたり、迅速かつ柔軟にIT・デジタルを提供するためには、従来の開発スキーム、すなわち「ウォーターフォール」型の開発では一般的に開発期間が長くかかるため迅速な対応が困難でした。守りのIT領域はそれでよいかもしれませんが、今回は攻めのITを目指すため、短期間でアプリケーションを提供可能な開発手法が必要でした。

そこで、「アジャイル」型の開発スキームとローコードを組み合わせた「スピード開発」を策定しました。アジャイルを使い、市場や環境変化に柔軟性を持ってサービスをリリースしていくことや、ローコードツールを使ってスピード感を持って開発していくことをご提案しました。

そして、この強みを生かすべく、顧客との接点が強いSoE(※2)領域で活用できるよう調整を図っています。SoE領域では、顧客ニーズや市場の変化に柔軟かつ迅速に対応する必要があり、ビジネス的に優先度が高いと判断したためです。

- ※2System of Engagement:顧客や取引先との結びつき強化を目的として用いられるシステム

――「スピード開発」のガイドライン作成もサポートされたとのことですが、その内容を作り上げていく上で意識したことはありますか。

小田桐北海道電力さまならではの「スピード開発」にしていくため、「スピード開発チーム」とBIPROGYのメンバー全員で議論を交わし、各種用語の定義や開発体制、運用方法などを詳細に話し合いました。メンバーそれぞれが当事者意識を持ってOne Team精神で業務に臨み、チームとして一歩ずつ成長していく姿勢を強く打ち出した点も特徴です。

田路「誰が読んでも等しく理解できるガイドライン」を意識して作成に当たりました。小田桐の話にもありましたが、背景の異なる複数の関係者が社内・社外を問わず主体的に議論したことで、多角的な検討がなされました。それらを1つの形にまとめる作業は非常に大変でしたが、やりがいを感じた部分でもありました。私自身もウォーターフォールにしかなじみがありませんでしたが、ご支援を通じてアジャイル&ローコード開発に関する多くのことを学ぶことができました。現在は、ガイドラインをもとに「スピード開発」がさらに進化し、具体的なプロダクト開発への適用の段階に進むことができたので一安心しています。

――BIPROGYとの共創について、「スピード開発」のチームメンバーとして参画してみて手応えを感じたのはどのような点でしょうか。

伊藤ウォーターフォール開発では数カ月~数年の時間を要することも少なくありません。しかし、アジャイルを基軸にした「スピード開発」では早いものであれば数週間で開発可能なケースもあり、そのスピード感が今の時代に合っていると感じます。プロジェクトに参画した当初、1カ月程かけて実施したスピード開発の勉強会でご支援いただいた点もとても助かりました。

藤森ローコードツールを使ってみた感想としては、“かゆい所に手が届く” と思いました。今まで、アジャイルに似た開発経験はありました。ただ、真のアジャイルは今回が初めて。しかも、それが「組織の壁を越えたチームで新たな価値を創り出していく」もので、その点もとても魅力的でした。

若竹アジャイルやローコードは書籍などを通じて知識を得ることはできます。しかし、実際に開発に取り入れていくときには足踏みをしてしまう。私たち自身も、そんな状況だったと感じます。BIPROGYがこうした点をサポートし、私たちらしい「スピード開発」の在り方を定義し、開発に向けて一歩を踏み出していることは大きな手応えです。

茂石これまで私もウォーターフォールの開発を中心として業務に臨んできました。今回の「スピード開発」では、チームをまとめる「スクラムマスター」という役割で関わっています。その中では多様な意見や要望をまとめ、プロダクトを開発し生み出すことに力を入れています。ただ、どうしても慣れ親しんだウォーターフォールの考え方をしてしまう場面もあって、メンバーと試行錯誤しながら次のステップに向けて歩みを重ねています。

佐藤具体的な開発事例では、打合せなどで来館される方の入退館記録を従来は紙で管理していたものをデジタルで管理するアプリ を社内リリースし、テスト運用中です。このアプリは利用者から改善のフィードバックをいくつかいただき、それについてのアップデートもスピード感を持ってできているのでお褒めの言葉をいただけるようになりました。今後、経営層に対して、「スピード開発」が情報通信部門のコアの技術であることをアピールする機会があるので、社内でさらに浸透していければと考えています。

自社課題の解決方法を自分たちで考え、ソリューション開発力を上げていく

――最後に、「スピード開発」を通じ、今後はどのような取り組みを考えていますか。

八鍬まず「情報通信部門」の改革活動全般を統括する視点としては、「スピード開発」を通じて以下の2つに重点を置きたいと考えています。1つ目は、既存のスタイルから脱却し、「自社課題の解決方法を自分たちで考え、情報通信部門のソリューション開発力を上げていく」こと。そして、そのさらなる拡充・強化です。2つ目は、若い技術者の育成です。自由な発想を持ちながら経営層から求められるスピードに即応できる次世代の技術者として成長してほしい。そんな想いがあり、スピード開発に関わっている今のメンバーにはとても期待していますし、彼らを見てスピード開発をやってみたい人が増えることも期待しています。その結果、「情報通信部門って楽しいな、仕事をしていてワクワクするな」と思ってくれたら一番良いですね。

佐藤ウォーターフォール開発は、“100点”を目指して石橋をたたきにたたいて作るもので、私たちには、これまでその方法しかありませんでした。ですが、今「スピード開発」という新たな武器を手に入れて、“60点文化”でスピード感をもって進めようとここに集まったメンバーだけでなく「スピード開発チーム」に参画する一人ひとりが奮闘しています。ただ、少しずつ成果が出てきているとはいえ、「経営に貢献できているか」という点ではまだまだ十分とはいえません。いち早く経営に貢献できるよう、まずはシステム開発に汎用的に使える共通部品を増やす必要があると考えて検討を重ねています。体制面は、今はタスクフォース(一時的に組織が構成されている)の状態なので、2025年度からはリアルな組織体として進めていきたいと構想しています。そのため、2024年度はさらに内製化を意識し、基盤を固めたいと考えています。

蝦名将来的には、社外向けサービスにも「スピード開発」を取り入れていきたいですね。社会やビジネスのトレンドに合わせて、 “60点文化”で価値あるものを迅速にリリースする。その循環の中で、「スピード開発」の価値が発揮されることで、さらなるDXが推進されていくのではと考えています。

伊藤「スピード開発」のメンバーになったことで、実際のアプリ開発に携わる機会が増え主体的に開発ができていると感じます。なにより、アプリのように成果がすぐに目に見えて分かるのは楽しいです。このようにチャレンジのできる環境があるのはありがたいですし、今後も技術を身につけて貢献していきたいです。

藤森「スピード開発」のチームに入ったことで、今後のモチベーションにつながっています。新しい技術や考えを習得できることに楽しさや喜びがありますし、「情報通信部門ビジョン」や「ICT戦略」があることで、どのように私自身が未来に貢献していけるかというイメージも描けます。この思いを大切にしつつ、開発力に磨きをかけていきたいと考えています。

若竹「情報通信部門」は、事務系業務も多くあり、手を動かしてアプリを開発する機会がこれまで少なかったように感じます。「スピード開発」に携わったことで、その経験値が高まりました。今後、次世代を担う人材もどんどん参画してくれるよう取り組みを加速させていきたいですね。

茂石さらなる技術力のアップとともに、先ほども話題に上がった共通部品の拡充を図っていくことで今後のアプリ開発にも生かしていけるはず。こうした部分にも期待しています。

山本BIPROGYとしても「スピード開発」を引き続きサポートしていきます。その中では、スピードを最優先にしつつもUXデザインなどの中身の部分もさらに進化・拡充させ、ご支援を通じて共に成長していければと考えています。